|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Восхождение человечества | Автор книги - Джейкоб Броновский

Cтраница 29

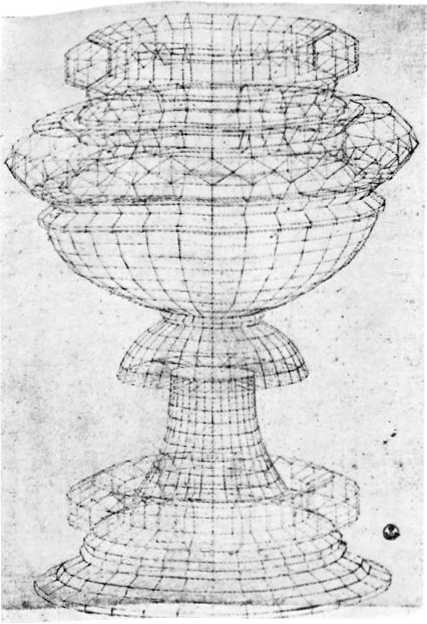

Когда христианство отвоевало Испанию обратно, возник замечательный калейдоскоп. Мусульмане, христиане и иудеи смешались и создали удивительную культуру из разных вероисповеданий. Плавильным котлом для них в 1085 году стал город Толедо. Отсюда в христианскую Европу попадали все классические труды, которые арабы привезли из Греции, Ближнего Востока и Азии. Мы привыкли считать, что родина Возрождения — Италия. Однако зерно этой великой эпохи проросло в XII веке в знаменитой испанской школе переводчиков, расположенной в Толедо. Ее наставники и ученики переводили на латынь с забытого Европой греческого языка через арабский и иврит работы выдающихся древних ученых. В Толедо, среди других интеллектуальных нововведений, появились первые астрономические таблицы, энциклопедии звездного неба. Что характерно, таблицы составлялись в соответствии с христианскими канонами, но числа были записаны арабскими цифрами, что делает их почти современными. Самый блестящий и наиболее известный из переводчиков — Герард Кремонский, который приехал в Толедо из Италии, чтобы отыскать копию книги Птолемея «Альмагест». Увидев кроме нужного фолианта труды Архимеда, Гиппократа, Галена, Евклида и других классиков греческой науки, он решил остаться в городе и перевести эти тексты на латынь. Однако лично для меня самым замечательными, оказавшими влияние на дальнейшее развитие европейской и мировой науки стали переводы трудов человека, имевшего отнюдь не греческое происхождение. Я обратил на него внимание, потому что именно он понял, как важно воспринимать вещи в объеме. Ведь именно в этом вопросе греки тотально заблуждались. Этот человек, араб по происхождению, чей ум отличали оригинальность и смелость, жил в начале I тыс. до н. э., мы зовем его Альхазен. Его настоящее имя — Ибн аль-Хайсам. Греки думали, что свет поступает от глаз к объекту. Альхазен первым установил, что предмет отражает падающие на него лучи, которые человеческий глаз только воспринимает. Греки не могли объяснить, почему кажется, будто при движении размеры объекта (например, моей руки) изменяются. Арабский ученый ясно понял, что конус лучей, отражающихся от моей руки, будет становиться уже по мере того, как я стану отодвигать ее от вас. Если же я приближу руку к вам, пучок света, попадающий в ваши глаза, расширится. Это настолько просто, что удивительно, как ученые могли не уделять этому внимание (Роджер Бэкон здесь исключение) в течение почти 600 лет. Зато идею отраженного пучка лучей гораздо раньше оценили живописцы. Они построили на ней учение о перспективе. А перспектива — это новая идея, благодаря которой математика сейчас переживает расцвет. Перспектива проникла в творчество художников Северной Италии, Флоренции и Венеции, в XV веке. Труд Альхазена «Книга оптики», перевод которого хранился в библиотеке Ватикана, снабжен комментариями Лоренцо Гиберти, автора великолепных бронзовых врат во флорентийском баптистерии. Но следует сказать, что он не был первым, кто исследовал перспективу. Вероятнее всего, первым к таким опытам приступил великий итальянский скульптор и архитектор Филиппо Брунеллески, который стремился не только реалистично показать объект, но и сохранить ощущение движения в пространстве. Прогресс очевиден, особенно если сравнить картины, построенные на перспективе, с более ранними произведениями. Вспомните, например, полотно Витторе Карпаччо, где святая Урсула изображена в венецианском порту (1495 год). Художник сумел передать трехмерность пространства, — точно так же объем и глубина появились в новом звучании европейской музыки. Но важнее то, что в картине, как и в музыкальных гармониях, появилась динамика. Обитатели картины подвижны, и мы видим, что глаз художника следит за их движением. Для сравнения возьмем фреску Флоренции, написанную за столетие до того, где-то в 1350 году. Это взгляд на город из-за стены, и художник несколько наивно смотрит через стены и крыши домов, которые будто бы расположены ярусами. Но дело здесь не в нехватке мастерства. В середине XIV века канон обязывал живописцев изображать предметы такими, какие они есть, а не как они выглядят. Это взгляд Бога, карта вечной истины. У художника, использующего перспективу, иные намерения. Он сознательно уводит нас от абсолюта и абстрактного взгляда. Для нас фиксируется не место, а момент, и момент скоротечный: больше точка зрения во времени, а не в пространстве. Все это было достигнуто с помощью точных математических инструментов. Их применение скрупулезно зафиксировал немецкий художник Альбрехт Дюрер, приехавший в 1506 году в Италию, чтобы обучиться «секретному искусству перспективы». Конечно, Дюрер и сам фиксировал моменты времени, если мы воссоздадим обстановку, то увидим, как художник выбирает драматический момент. Вот он идет вокруг модели, останавливается. Идет дальше, замирает. Как фотозатвор, он щелкает в самый сильный момент, когда видит, как раскрывается модель. Для художника перспектива не просто точка обзора, а активное и непрерывное действие. Сначала обычным делом было использовать прицел и сетку, чтобы удержать мгновение. Прицельное устройство пришло из астрономии, а расчерченная на квадраты бумага, на которой рисовали картину теперь незаменимое подспорье в математике. Вспомните работу Дюрера «Поклонение волхвов». Художник нашел удивительные средства, чтобы передать ощущение реальности происходящего здесь и сейчас: румянец на щеках Богоматери, изображение вола и осла на дальнем плане. Три мудреца с востока нашли свою звезду и она знаменовала рождение новой эпохи. Обратите внимание на чашу помещенную Дюрером в центр полотна, она была образцом для преподавания перспективы. Например, у нас есть детальный рисунок чаши Учелло, мы можем воссоздать его на компьютере. Его глаз работал, как вращающаяся платформа, исследуя меняющуюся форму то, как круги вытягиваются в овалы, и ловя момент времени как след в пространстве. Анализ движения объекта и его изменения, который я делаю на компьютере, был чужд греческим и мусульманским умам. Они всегда искали неизменность и статичность, вневременной мир идеального порядка. Верхом совершенства они считали круг, который сделали траекторией движения всех предметов, что обеспечивало гармонию сфер. По этой причине система Птолемея была построена из кругов, благодаря чему время текло равномерно и невозмутимо. В реальном мире движения не могут быть одинаковыми: они изменяют направление и скорость в каждый момент времени, поэтому величины, которыми мы обозначаем их значения, должны быть переменными.

Момент времени как след в пространстве. Паоло Учелло. Детальный рисунок чаши. Это теоретическая проблема для небес, но вполне реальная и насущная для земли. Нам нужно рассчитывать полет снаряда, рост растения, падение капли воды — процессы, которые сопровождаются резкими изменениями формы и направления движения. Живописцы Ренессанса не имели технических средств, чтобы запечатлеть каждый конкретный момент времени. Однако у них были другие, не менее совершенные инструменты — внутреннее зрение художника и математическая логика.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно