|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 47

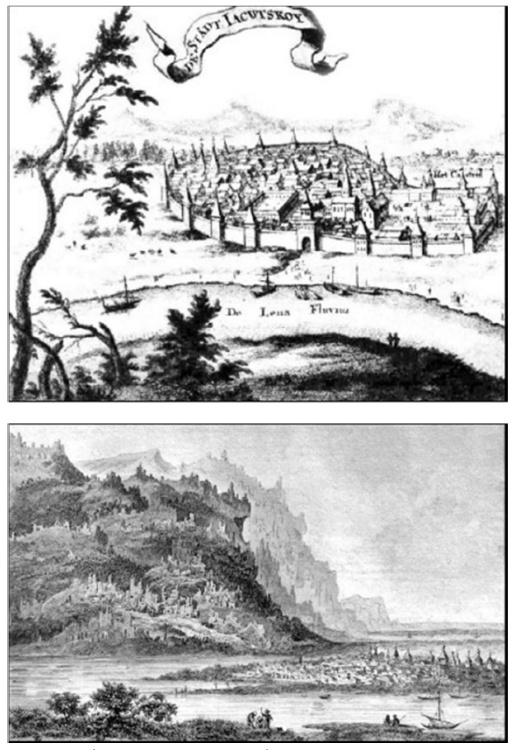

Якутск (Старинные рисунки) Экспедиция прибыла в Якутск 18 февраля 1844 года. В течение семи недель Миддендорф проводил там наблюдения в так называемом «колодце Шергина». Это был шахтный колодец глубиной 116,4 метра, проходку которого в мерзлых породах на окраине Якутска осуществил в 1828–1837 годах служащий Российско-американской компании Федор Шергин. То, что на такой глубине «земля была найдена в замерзшем состоянии», поразило ученый мир. Многие ученые считали сведения об этом недостоверными. Наблюдения Миддендорфа в «колодце Шергина» окончательно убедили ученых России и Западной Европы «в существовании многолетне-мерзлой подпочвы, заставили их признать, что они получили правильное понятие о распределении и мощности мерзлой зоны литосферы». Более того, мерзлотные наблюдения (с помощью бура), проведенные Миддендорфом в 13 пунктах Сибири, позволили ему составить в первом приближении картину распространения многолетне-мерзлых почв в этом регионе. В Академии наук сомневались, что Миддердорф после тяжелейших походов по Таймыру предпримет путешествие к Охотскому морю по неизведанным районам Восточной Сибири. Но он был неутомим и стремился продолжить исследования. В конце марта 1844 года экспедиция, в состав которой кроме начальника входили Ваганов, Брант, Фурман, казачий унтер-офицер Решетников, казак Долгий и несколько якутов, вышла из Якутска. До села Амги (на реке Амга, притоке Алдана) грузы экспедиции тащили волы, а далее его распределили на вьюки 72 лошадей. Дело в том, что далее на пути к Охотскому морю протяженностью более 1 000 километров по совсем не обследованным районам была только вьючная тропа. Часть вьюков составляли материалы для изготовления большой кожаной байдары. Выйдя из Амги, экспедиция перешла на Учур, приток Алдана, а затем по нему и его притокам прошла к водоразделу — восточным отрогам Станового хребта — и, перевалив их в середине июня, вышла к верховьям реки Уды. Затем по Уде на построенной байдаре, которую так и назвали «Байдара», экспедиция прошла к Удской губе Охотского моря. Таким образом, впервые научная экспедиция прошла по юго-восточной части Верхоянско-Колымского края, выполнив съемку всей реки Уды. Дождавшись, когда переменившийся ветер отгонит льды от побережья, экспедиция на «Байдаре» прошла на восток вдоль берега моря, изучая геологию побережья и производя опись южного берега Удской губы с острова Медвежий, южного побережья острова Большой Шантар, где ученых поразило большое количество медведей. Далее были описаны Тугурский и Ульбанский заливы (южная часть залива Академии, названного так Миддендорфом). При этом экспедиция фактически обнаружила Тугурский полуостров с удобной гаванью-заливом Константина. Затем к востоку был замечен полуостров Тохареу. Восточнее на материке экспедиция открыла хребет Мевачан длиной до 100 километров. 30 августа Миддендорф отправил на «Байдаре» Бранта и Фурмана с коллекциями в Удский острог, где был организован научный стационар. Там в течение года Фурман производил регулярные метеорологические наблюдения и продолжал пополнять ботаническую и зоологическую коллекцию. А Брант с собранными экспедицией коллекциями возвратился в Якутск, а затем добрался до Иркутска. Проводив «Байдару», Миддендорф и Ваганов на челноке за три дня доплыли до устья реки Уякон. Там они проводили съемку реки и пополняли свои сборы. Затем они возвратились к устью Тугура. За это время Миддендорф сумел лучше познакомиться с бытом эвенков и нивхов. Он даже составил небольшой словарь языка нивхов, записал их песни и легенды. В конце сентября Миддендорф и Ваганов на верховых и вьючных оленях от устья Тугура отправились в обратный путь. Они добрались до перевала через почти меридиональный Буреинский хребет (название, впервые предложенное Миддендорфом). Далее, перевалив в долину Бурей, путешественники спустились по ней до устья Нимана, а по нему и его притокам прошли в бассейн Селемджи. Двигаясь к северо-западу, они достигли Зеи, а затем прошли к Амуру. Далее они ехали по льду Амура до казачьего поста Усть-Стрелочное при слиянии рек Шилки и Аргуни. Оттуда их путь лежал в Кяхту, а затем в Иркутск. В ходе совместных странствований по тундре и тайге топограф Ваганов стал, по словам Александра Федоровича, «его неразлучным и любимым товарищем». А Академия наук впоследствии специально отметила, что Ваганову «экспедиция преимущественно обязана богатыми географическими приобретениями. Искусство его, усердие, с которым он переносил безропотно все лишения и делил все опасности, сметливость и готовность его в оказывании и таких услуг экспедиции, которые выходили из круга собственных его обязанностей, достойны всякой похвалы». Сопровождаемый в пути по Приамурью якутами, Миддендорф по возможности изучал их быт и язык. Помимо материалов для словаря он собрал необходимые сведения для составления якутской грамматики, записал множество якутских песен, сказок и легенд. Для характеристики Миддендорфа как ученого и человека приведем такой факт. В пути он убил кабаргу, шкуру которой хотел сохранить для академического музея. Туша промерзла, и, чтобы снять шкуру, он положил ее на ночь с собой в спальный мешок. Кабарга оттаяла, но Александр Федорович сильно простудился. Эта простуда привела к болезни, от которой он страдал много лет. В результате успешного проведения Охотско-приамурского этапа экспедиции удалось выполнить описание юго-западного берега Охотского моря и Шантарских островов. Миддендорф доказал, что Становой хребет (являющийся водоразделом рек, которые относятся к бассейнам Северного Ледовитого и Тихого океанов) состоит в действительности из ряда горных цепей, и правильно определил основные черты его рельефа и геологического строения. Он же предложил выделить Яблоновый хребет, положил начало открытию и исследованию других хребтов — Буреинского и Джагды. Важно, что им даны первые геологические материалы о Приморье и бассейне Амура (правильно охарактеризован этот бассейн как горная страна). Результаты этой грандиозной для своего времени экспедиции были обобщены и изложены А. Ф. Миддендорфом в «Путешествии на север и восток Сибири». Этот труд, фактически энциклопедия о природе Сибири, издавался с 1860 по 1878 год. В нем Миддендорф впервые изложил разработанную классификацию тундр, привел доказательства зонального распределения растительности этой территории и дал общую характеристику ее климата. Новыми для науки были ценные данные о таймырских эвенках, нганасанах, долганах и северных якутах. Александра Федоровича по возвращении из экспедиции восторженно встретили в Академии наук. И уже 2 августа 1845 года он был избран адъюнктом. Материалы, собранные экспедицией, оказались столь обширными и ценными, что их обрабатывали в течение 13 лет — сам Миддендорф и не менее десяти крупных ученых: ботаников, зоологов, геологов, этнографов. Параллельно с русскими изданиями частей «Путешествия на север и восток Сибири» появлялись выпуски на немецком языке. Миддендорфу за его «Путешествие» присудили в 1862 году Константиновскую медаль Русского географического общества. Кстати, ученый стоял у истоков создания Русского географического общества и на второй год его существования был избран заместителем председателя отделения этнографии. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно