|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 45

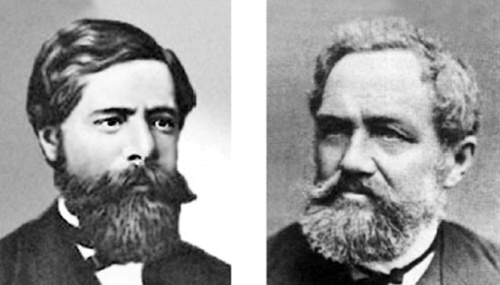

Александр Миддендорф в разные годы Когда закончился буран, 28-летний ученый собрал последние силы и, с большим трудом разведя маленький костер, растопил немного воды в оловянной кружке. До этих пор он берег банку со спиртом, в котором хранились зоологические находки; только теперь решил ими пожертвовать — выпил разведенный водой спирт и почувствовал себя лучше. Миддендорф сумел заставить себя отправиться на охоту, которая оказалась удачной: застрелил двух куропаток. Он снова развел костер и сварил дичь. Горячая еда прибавила сил, и ученый направился на поиски продуктов, зарытых ранее при движении партии на север. Силы уже совсем оставляли его, он с трудом поднялся на вершину сопки, чтобы выбрать направление движения к складу продовольствия. И вдруг он заметил: вдали показались три точки. Это на трех нартах спешили на помощь проводник и долганы во главе с вождем Тойчумом. Едва оправившись в базовом лагере от болезни и истощения, начальник экспедиции поспешил продолжить исследовательские работы. Безусловно, проявленные Александром Федоровичем самоотверженность, выдержка и выносливость явились результатом воспитания у него с детских и юношеских лет чувства ответственности за порученное дело, осознания им уже в молодые годы важности дела изучения природы и познания ее тайн. Он родился в 1815 году. Его отец, впоследствии директор петербургской гимназии, а затем и столичного педагогического института, привил сыну любовь к природе, к охоте, к длительным походам по лесным тропам Южной Эстонии. С детства Александр мечтал о путешествиях по дальним странам и хотел стать путешественником и натуралистом. В 1832 году он поступил на медицинский факультет Дерптского (ныне Тартуского) университета, который успешно закончил через пять лет. Для совершенствования своих медицинских знаний ему предоставилась возможность поработать два года в зарубежных клиниках. Он использовал эту командировку в первую очередь, для подготовки себя как естествоиспытателя в лабораториях университетов Бреславля (Вроцлава), Гейдельберга, Вены и Берлина. Таким образом, в годы учебы за рубежом он готовил себя к дальним путешествиям, где ему придется быть и зоологом, и ботаником, и геологом, и геодезистом, и этнографом. После возвращения в Россию Миддендорф был назначен в Киевский университет адъюнктом по кафедре зоологии и приступил к чтению курсов по общей зоологии и зоологии беспозвоночных. Кроме того, он один из первых в России начал читать студентам курс этнографии. Но тяга к путешествиям у него не ослабла, и в первые летние каникулы молодой адъюнкт принял участие во второй Новоземельской экспедиции выдающегося отечественного натуралиста академика Карла Максимовича Бэра. 13 июня 1840 года экспедиция отправилась на поморском судне из Архангельска к берегам Новой Земли. Но противные ветры заставили экспедицию по выходе в Баренцево море направиться не на восток, к побережью Новой Земли, а на запад, к Мурманскому берегу. Так как благоприятное время для плавания к Новой Земле было упущено, то Бэр решил ограничиться изучением морской фауны Баренцева моря. А молодому коллеге он предложил в одиночку пересечь Кольский полуостров. Свое первое путешествие по северным районам Миддендорф совершил пешком, а также в лодке в сопровождении двух саами, местных жителей. Ему удалось пересечь весь Кольский полуостров с севера на юг, от Колы до Кандалакши, проделав трудный путь протяженностью 230 верст. Путешественнику пришлось по дороге мерзнуть и мокнуть. В одном месте лодка перевернулась на порогах, и он вместе с багажом очутился в воде. Молодой ученый собрал отличную коллекцию минералов и горных пород. Значительны были и зоологические сборы. В пути он охотился за птицами и производил наблюдения над ними. В результате ему удалось зарегистрировать 75 видов птиц Кольского полуострова. Кроме того, он собрал путем расспросов местных жителей сведения о животных, проживающих на полуострове (речном бобре, северном диком олене и проч.). В пути ученый провел ряд геодезических измерений и внес существенные поправки в карты, которыми он пользовался во время похода. Миддендорф произвел также некоторые геологические наблюдения. Следуя через Хибины, он поднимался, рискуя жизнью, на одну из высоких вершин, уже покрытую снегом. В 1841 году Академия наук приняла решение организовать экспедицию для изучения Таймыра как «наиболее широкой полосы Земли, наиболее выдвинутой к северу… для исследования касательно распределения органических тел». Инициатор посылки академической экспедиции именно на Таймыр академик К. М. Бэр отметил в связи с этим: «Эта одна только из арктических стран на всем неизмеримом протяжении Сибири, которая еще никогда не была посещаема естествоиспытателем. Сколько известно, по ту сторону Туруханска (то есть к северу от него, в районе Сибири между реками Енисеем и Хатангой) никогда не заходил образованный человек, кроме одного студента (будущего академика В. И. Зуева), которого Паллас отрядил туда, но который не дошел до Ледовитого моря, и одного флотского офицера с двумя штурманами (лейтенанта X. Лаптева, штурмана С. Челюскина, геодезиста Чекина) в царствование императрицы Анны Иоанновны, которые одни только посетили реки Пясину и Хатангу. Знакомство с тамошним краем до того простирается, что в ответах на запросы, посланные за несколько лет Академиею в Туруханск, упоминается о народе «долганах», о которых прежде вовсе и не слыхали. Совершенно не знакомы и естественные произведения этой страны. Из давнишних известий оказывается, что близ устья Хатанги есть значительное местонахождение каменного угля, которым можно б было воспользоваться в тамошней безлесной стране». Затем экспедиции поручалось «исследовать оледенелость земли как можно основательнее и во всех направлениях». Для этой цели предполагалось провести наблюдения в вырытой ранее в Якутске шахте глубиной 116 метров. Кроме того, экспедиция должна была в различных районах Сибири «пробуравить землю для освидетельствования, в каком отношении состоит эта оледенелая земля ко внешней температуре, как далеко она простирается в Сибири и какого рода могут прозябать в ней растения». Таким образом, речь шла об изучении в то время неизученного и загадочного явления вечной мерзлоты. По рекомендации академика К. М. Бэра руководителем экспедиции назначили А. Ф. Миддендорфа. Впоследствии Бэр писал: «Я с полным убеждением, мог сказать Академии: вот человек, которому можно доверить исследование самых северных пределов материка. Своей двустволкой он, в случае нужды, может доставить небольшой экспедиции средства к существованию… Как хороший моряк, он добудет лодку и там, где ее нет, употребит воду вместо вьючного, а ветер вместо упряжного скота. В комиссии, учрежденной для начертания плана путешествия, я поэтому именно поддерживал то мнение, что экспедиция в отношении к числу людей должна быть маленькая — род рекогносцировки: небольшой отряд уйдет дальше и воротится легче». Академия наук обратилась в Министерство просвещения, в ведении которого находился Киевский университет, где работал кандидат в начальники экспедиции. Была высказана просьба отпустить А. Ф. Миддендорфа в экспедицию, так как он «и по своим познаниям, и по навыку к телесным напряжениям и решимости характера не оставляет ничего лучшего желать». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно