|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 14

Анциферов и Козыревский не смогли собрать ясак на Шумшу, и это они объяснили так: «На том их острову соболей и лисиц не живет, и бобрового промыслу и привалу не бывает, и промышляют они нерпу. А одежду на себе имеют от нерпичьих кож и от птичьего перья». Казаки сообщили также о своем посещении второго к югу острова Курильской гряды — Парамушир (по-айнски поро-машири значит «большой остров»), где было много жителей. Но и там, по их словам, собрать ясак не удалось — несмотря на то, что они призывали местных айнов «ласкою и приветом» к принятию российского подданства. Местные жители отвечали, что дань никогда не платили. «Соболей и лисиц, — говорили они, — не промышляем, промышляем де мы бобровым промыслом в генваре месяце, а которые де у нас были до вашего приходу бобры, и те бобры испроданы иной земле иноземцам, которые де землю видите вы с нашего острова в полуденной стороне, и привозят де к нам железо и иные товары, кропивные, тканые пестрые, и ныне де у нас дать ясаку нечего». Пробыв на Парамушире два дня, казаки не решились вступить в бой с айнами. Анциферов и Козыревский вернулись в Большерецк и представили чертеж, который, к сожалению, не сохранился. Один из камчатских казаков, Григорий Переломов, участвовавший в убийстве В. Атласова, а затем в «курильском» походе вместе с Анциферовым и Козыревским, позднее под пыткой заявил, что казаки были только на первом острове. Возможно, и так: на первом острове, несомненно, были, а о втором могли получить сведения от жителей первого. В 1712 году Анциферов погиб на реке Аваче, а Козыревскому приказчик Василий Колесов поручил измерить землю от реки Большой до мыса Лопатка, а также острова за «переливом» — и «обо всем велел Ивану учинить чертеж и написать всему тому доезд (отчет)». Иван Козыревский составил по расспросам (в том числе и японцев с судов, потерпевших в 1710 году крушение у берегов Камчатки) чертеж «Камчадальской земли» и Курильских островов (первая карта Курильской гряды). Он же сдал в казну найденные на разбитых японских судах 22 золотника (около 100 граммов) золота красного, в плашках (монетах) и кусках, и все обнаруженные на этих судах документы. Летом 1713 года Козыревский вновь был отправлен «для проведывания от Камчацкого Носу за переливами морских островов и Апонского государства». На изготовленных в Болшерецке малых судах с ним отправились 55 казаков и промышленников, а еще 11 камчадалов. В Верхнекамчатском остроге Козыревскому выдали две медные пушки, 20 ядер, пищали, порох, свинец и другие припасы. В качестве вожа (лоцмана) и толмача был взят японец Сана из команды потерпевшего крушение судна. По сообщению Козыревского, на втором острове, большом и гористом (длина около 100 километров), «куриль-цы были зело жестоки и наступали в куяках (панцирях из деревянных или костяных пластин), имея сабли, копья и луки со стрелами». Казаки вступили в бой с местными жителями и захватили добычу. Третий остров был только «проведан», но на него казаки, вероятнее всего, не высаживались. На Камчатке Козыревский представил приказчику Колесову журнал плавания и посещения островов, а также «тем островам чертеж, даже и до Матманского острова», то есть до острова Матсмай (Хоккайдо). Это были первые достоверные материалы о географическом положении Курильской гряды, составленные в основном по расспросным сведениям. И академик Г. Ф. Миллер, описывая Курильские острова, руководствовался отчетом Козыревского. От мыса Лопатка до острова Шумшу можно было в кожаных байдарах пройти на веслах за два-три часа. На этот остров приплывали жители южных островов для покупки меха морских бобров, лисиц и орлиных перьев для стрел. На вулканический остров Алаид (теперь остров Атласова; от побережья Камчатки до него 80 километров), расположенный к западу от Шумшу, жители Камчатки и двух соседних островов добирались в лодках для промысла сивучей и тюленей, которых в то время там было множество. У жителей Южной Камчатки существовала легенда о вулкане Алаиде: «бутто помянутая гора стояла прежде сего посреди объявленного озера (Курильского озера на юге Камчатки); и понеже она вышиной своею у всех прочих гор свет отнимала, то оные непрестанно на Алаид негодовали и с ней ссорились, так что Алаид принуждена была от неспокойства удалиться и стать в уединении на море; однако в память свою на озере пребывания оставила она свое сердце, которое по-курильски Учичи, так же и Нухгунк, то есть пупковой, а по-русски сердце-камень называется, которой стоит посреди Курильского озера и имеет коническую фигуру. Путь ее был тем местом, где течет река Озерная, которая учинилась при случае оного путешествия: ибо как гора поднялась с места, то вода из озера устремилась за нею и проложила себе к морю дорогу».

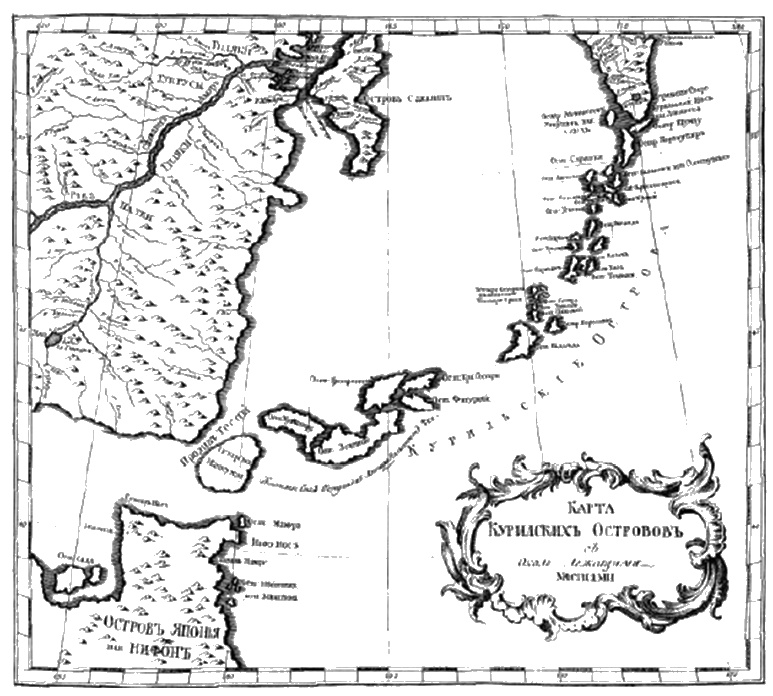

Карта Г. Ф. Миллера Жители острова Парамушир делали холст из крапивы. От приезжавших с южных островов (например, с острова Уруп) курилов они получали взамен шелковые и бумажные ткани, котлы, сабли и лаковую посуду. Оружием им служили луки, стрелы, копья и сабли, имели они и панцири. Следующий остров — Мушу, или Оникутан (теперь Онекотан, по-айнски «старая деревня»). Жители острова, айны, промышляли морских бобров и лисиц, ходили на соседние острова для промысла, а иногда добирались для покупки бобров на Камчатку. Как писал Миллер, «многие знают камчатский язык, коим говорят на Большой реке, потому что они с Большерецкими камчадалами торгуют и женятся». Дальше находится остров Араумакутан (ныне Харамукотан, по-айнски «деревня лилий»). На пятый остров, Сияскутан (ныне Шиашкотан), съезжались курильцы с севера и юга для торга. Затем идут мелкие острова. На острове Китуй (ныне Кетой) растет камыш, употреблявшийся ранее курильцами на древки стрел (имелся в виду, очевидно, курильский бамбук). Одиннадцатый остров, Шимушир (Симушир), был населен. В перечислении Миллера двенадцатым значится остров Итурупу (Итуруп) и тринадцатым — Уруп. Тут Миллер ошибся (повторил чужую ошибку): Уруп лежит севернее Итурупа. < > Об Итурупе, самом большом острове Курильской гряды (длина до 211 километров), сообщалось: остров велик, и на нем много жителей, которые по языку и обычаям отличаются от северных курильцев — бреют голову и «поздравление отдают на коленях». Говорилось также, что на острове были леса, в которых водились медведи; текли реки, имелись удобные гавани, в частности, на северо-восточном берегу, в бухте Майоро (или Медвежьей). Жители Урупа, по Миллеру, были такими же, как и на Итурупе. Они покупали ткани на Кунашире и сбывали их на первом и втором северных островах. Жители Урупа и Итурупа получали с Матсмая (остров Хоккайдо) через посредничество жителей Кунашира японские шелковые и бумажные ткани, железные изделия. А итурупцы и урупцы продавали японцам ткани из крапивы, меха, сушеную рыбу и китовый жир. Далее Миллер описал остров Кунашир, жителей которого обогащала торговля с японцами. Они часто ездили для торговли на остров Матсмай и, возможно, заметил академик, зависели «от города Матмая» (город Хакодате на юго-западе Хоккайдо). От Козыревского Миллеру стало известно о содержании в неволе на Матсмае, Кунашире, Итурупе и Урупе множества камчадалов, мужчин и женщин (которые попадали в рабство в результате межплеменных войн). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно