|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 13

Памятник на могиле В. Беринга (Остров Беринга группы Командорских островов в Беринговом море) В августе 1751 года Крашенинников сообщил о завершении работы над новой редакцией первых двух частей своего труда: «Велено мне камчатское мое описание снесть с описанием покойного адъюнкта Стеллера, и чего в моем описании не найдется, то взять мне из помянутого Стеллерова описания и внесть в текст или в примечания с объявлением авторова имени. И во исполнение объявленного ордера приведено мною к окончанию две части камчатского описания с прибавлением Стеллеровых примечаний и с объявлением его имени, которые при сем прилагаю и покорнейше прошу, чтоб оные, кому надлежит, посланы были для рассмотрения». В апреле 1752 года Крашенинниковым была представлена третья часть научного труда, а в марте 1753 года — четвертая, завершающая часть. В феврале 1755 года, когда последний лист его главной работы был отпечатан, на 43-м году жизни он скончался. Книга С. П. Крашенинникова «Описание Земли Камчатки» была переведена на многие европейские языки; в 1764 году ее издали на английском языке, в 1766 году — на немецком, в 1767 году — на французском, в 1770 году — на голландском. Эта книга, признанная лучшим в XVIII веке «страноведческим описанием малоизвестной земли», стала мировым образцом для нескольких поколений географов. «Нестором русской этнографии» назвал академика Степана Крашенинникова крупный русский этнограф и антрополог Л. Я. Штернберг. О незаурядной личности Крашенинникова проникновенно сказал в предисловии к «Описанию Земли Камчатки» академик Г. Ф. Миллер: «Он был из числа тех, кои ни знатною природою, ни фортуной благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков и сами достойны называться начальниками своего благополучия». Иван Козыревский

ОТЧЕТ О ЖИЗНИ НА КУРИЛАХ Простые русские люди почти всегда пролагали пути научным изысканиям. Вся Сибирь с ее берегами открыта таким образом. Правительство всегда лишь присваивало себе то, что народ открывал. Так присоединены Камчатка и Курильские острова. Только позже они были освоены правительством. (Академик К. М. Бэр)

Первые собранные на Камчатке расспросные сведения о Курильских островах сообщил якутскому воеводе, а затем в Москве дьякам Сибирского приказа «камчатский Ермак», пятидесятник Владимир Атласов, о чем мы уже говорили. В своей книге о Курильских островах и пребывании в плену у японцев, изданной в 1816 году, русский моряк Василий Михайлович Головнин утверждал: Курильские острова прозваны так за «курящиеся вулканы». Но оказалось, что это неверно. Название «журилы» было заимствовано казаками, по словам академика С. П. Крашенинникова, от камчадалов, которые называли обитателей Южной Камчатки кушин (куши) или кужин. В языке камчадалов (ительменов) нет звука [р], и там, где другие народы употребляют этот звук, камчадалы произносят [ж]. Вот казаки, первые русские на Камчатке, и переделали (как и ряд других ительменских слов) кужин в кури. В XVIII веке историк Г. Ф. Миллер писал о том, что жители Южной Камчатки (курилы — потомки от смешанных браков айнов, жителей Курильских островов, и ительменов), как и сами ительмены, называли островитян kuride. На языке же курилов и айнов кур или куру означает «человек». Гиляки (теперь нивхи) называли айнов куги, а китайцам и маньчжурам, которые о сахалинских айнах знали со слов гиляков, они известны как куе. Сами айны называли Курильские острова Курумиси, то есть «людская земля». Значит, название островов связано с айнскими понятиями «человек», «земля людей». Правда, айны и себя называли айну что на их языке означало также «человек» (видимо, в значении: конкретно человек племени айнов, а не вообще человек). Айны являлись древнейшими обитателями не только Курильских островов, но и Хоккайдо и Южного Сахалина. Из-за сильно выраженной растительности на лице, и не только, казаки называли их «мохнатыми». Ученые много спорили по поводу происхождения этого древнего народа. Видный отечественный антрополог, член-корреспондент Академии наук СССР Л. Я. Штернберг высказал гипотезу (которую поддержал ряд ученых) о происхождении айнов с островов в южной части Тихого океана. «По физическому типу, — писал он, — айну представляют вариацию той первичной австралоидной длинноголовой бородатой расы, разновидности которой мы одинаково находим и в Австралии, и в Южной Индии, и в Западной Океании, а особенности их культуры и языка мы находим у самых различных народов Океании и наиболее ясно — у ближайших из этих народов, живущих в Индонезии, на Филиппинах и на Формозе (остров Тайвань)».

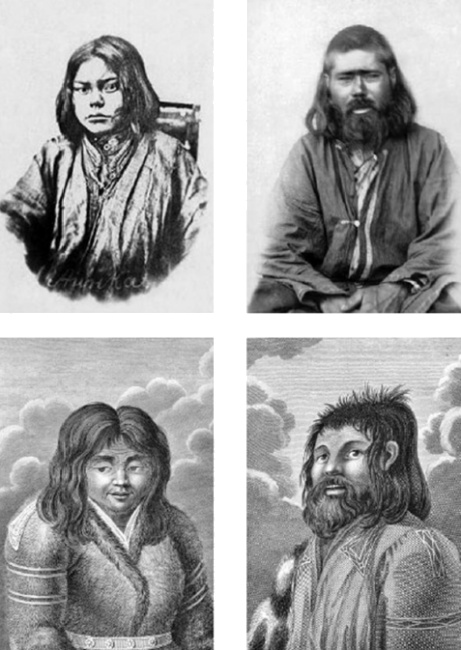

Айны (Вверху — старые фотографии, внизу — старинные гравюры) Путешественники, побывавшие на Курильских островах, утверждали, что высказывание академика С. П. Крашенинникова о курилах, ближайших родичах айнов, можно полностью распространить и на самих айнов: «Они несравненно учтивее других народов: а при том постоянны, праводушны, честолюбивы (честны) и кротки. Старых людей имеют в великом почтении. Между собою живут весьма любовно, особливо же горячи к своим сродникам». В 1706 году приказчик Камчатских острогов Василий Колесов (начальник над Камчатскими острогами) послал Михаилу Наседкина в «Курильскую землю» (в самую южную часть Камчатского полуострова) «для умирительства на немирных иноземцев». Он должен был объясачить всех курилов — жителей юга Камчатки, которые еще не стали подданными России. На собачьих упряжках Наседкин добрался до Носа, то есть до самого южного мыса полуострова — мыса Лопатка, и убедился: за Носом, за «переливами» (за проливом) в море видна земля, «а проведать де той земли не на чем, судов морских и судовых припасов нет и взять негде, и потому что де лесу близко нет и снастей и якорей взять негде». Якутский воевода, получив доклад о видимых за проливом землях, поручил казачьему десятнику Василию Савостьянову, назначенному на Камчатку, «поделав суды, какие прилично, за переливами на море земли и людей всякими мерами, как можно, проведывать», людей приводить в подданство, собирать с них ясак и «той земле учинить особый чертеж». В августе 1711 года в экспедицию на видимые в море острова были посланы казацкий атаман Даниил Яковлев Анциферов и есаул Иван Петров Козыревский. Они вызвались в экспедицию добровольно, желая загладить свою вину (участие в бунте казаков, в ходе которого были убиты казачий голова В. Атласов и два приказчика). С Носа на малых судах и байдарах Анциферов и Козыревский переправились на первый из Курильских островов — Шумшу (длина около 30 километров). На нем обитали курилы, тот же народ, что жил на юге Камчатки. Казаки имели с ними бой и после него отметили в донесении, что «курильские мужики к бою ратному досужи и из всех иноземцов бойчивее, которые живут от Анадырского по Камчатскому Носу». Академик Л. С. Берг выразил сомнение в истинности этих слов из «скаски», ведь многие последующие описатели Курил свидетельствовали об обратном: о миролюбии, даже робости местных жителей. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно