|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Подлинная история Куликовской битвы | Автор книги - А. Синельников

Cтраница 59

«Располагая достаточными кадрами зодчих и каменщиков и неисчерпаемыми резервами простой рабочей силы, москвичи начинали работу с твердой уверенностью в ее реальности и имели полное основание надеяться „на свою на великую силу“. Сарказм тверского летописца, бросившего эту фразу в связи с началом строительства Московского кремля, был опрокинут действительностью», – делает вывод Н. Н. Воронин. Эти мастера сохранялись в Москве и позже, может быть, работая на стройке неизвестных нам сооружений. Но интересен вот какой подытог профессора. «Менее всего было связано с традицией военно-инженерное строительство Москвы. Оно должно было отвечать современным условиям и приемам военного дела. Однако центральное сооружение рассматриваемой поры – Московский кремль 1367 года – в отношении его общего замысла все же был близок, например, крепости Изборска. Он также следует принципу концентрации башен на наиболее ответственной линии „приступной“ стены, обращенной к равнинному участку, тогда как хорошо защищенные Москвой-рекой и болотистой долиной р. Неглинной южную и западную стороны зодчие оставляют с малым количеством башен. Дерзким новшеством московской крепости является помещение на приступной стене трех проездных башен, рассчитанных на активную оборону и массированную вылазку на всем фронте большого количества войск. В общей композиции плана нельзя не отметить зарождения черт некоторой регулярности, отчасти обусловленной формой самого участка в устье Неглинной: план сравнительно прямолинеен, середину южной стены занимает Тайницкая башня, также относительно равномерно расположены проездные башни восточной стены. При всех своих боевых качествах стены и башни Московского кремля ставились и с учетом чисто художественных условий архитектурного ансамбля. Наиболее существенно, что южная стена крепости прошла не по склону холма, а у его подножия, открыв вид на кромку берега и расположенные на его высоте здания. Это был сознательный архитектурный прием. Любопытно, что как при Калите, ставившем свои храмы вне стен старой крепости XII–XIII веков, так и при Донском еще до постройки Московского кремля 1366–1367 годов. в 1365 году строится белокаменный собор митрополичьего Чудова монастыря; его ставят поблизости от будущей „приступной“ стены крепости с ее тремя воротами. Собор как бы „охраняет“ их. Московский кремль 1366–1367 годов – крупнейшее военно-инженерное сооружение Руси XIV века – сыграл огромную роль в „возвышении Москвы“. Он стал не только неприступной твердыней, на которую опиралась энергичная политика Москвы, нанесшей на Куликовом поле решительный удар татаро-монгольскому владычеству и заложившей основу объединения русских земель». Вот так!!!

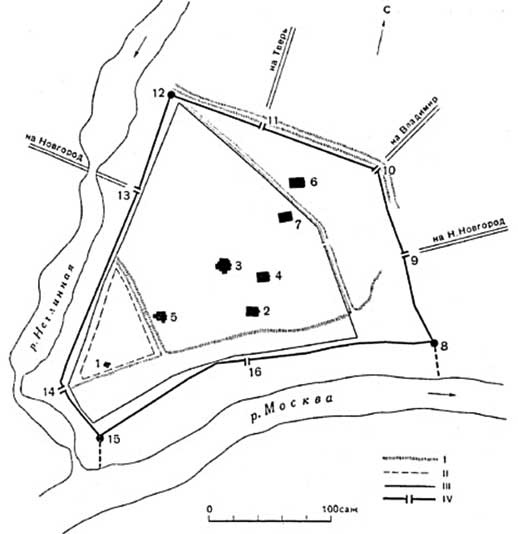

Схема развития крепости Москвы 1156–1367 гг. I – кромка кремлевского холма; II – контур крепости и ров 1156 г.; III – контур крепости и ров 1339–1340 гг.; IV – стены и башни кремля 1366–1367 гг. Храмы XII–XIV вв.; 1 – деревянная церковь Иоанна Предтечи; 2 – деревянная церковь архангела Михаила и каменный Архангельский собор, 1333 г.; 3 – Успенский собор, 1326–1327 гг.; 4 – церковь-колокольня Ивана Лествичника, 1329 г.; 5 – придворный собор Спаса на бору, 1330 г.; 6 – собор Чуда архангела Михаила, 1365 г.; 7 – трапезная Чудова монастыря. Башни Московского кремля 1366–1367 гг.; 8 – круглая угловая башня; Константино-Еленинские ворота (Нижние, или Тимофеевские, ворота); 10 – Фроловские ворота; 11 – Никольские ворота; круглая угловая башня; 13 – Ризположенские (Богородицкие) ворота и мост через р. Неглинную; 14 – Боровицкие ворота; 15 – круглая угловая башня («Свиблова стрельница»); 16 – «Чешьковы ворота». В этой же статье выдающийся археолог рисует план белокаменного Кремля Дмитрия Донского и недрогнувшей рукой подписывает трое проездных ворот: Никольские, Фроловские, Константино-Еленинские. Ну что можно ожидать от доктора исторических наук и лауреата Сталинской премии, если он не задумываясь пишет о кадрах крепостных зодчих и толпах крепостных крестьян, забывая, что введение ограничения права перехода от одного помещика к другому – Юрьев день – было только в 1497 году. А уж отмена Юрьева дня – «заповедные лета», с чего и началось крепостное право, – и того позже, в 1581 году. Опять же без колебаний указывает на то, что приступная стена защищает слабое, с его точки зрения, место в крепости, не обращая внимания, что если стену отодвинуть к Чудову монастырю, то она пройдет по берегу Неглинки. А уж то, что южная стена идет у подножья холма, открывая вид на реку в ущерб фортификации, вызывает у него прилив восторга «учетом чисто художественных условий архитектурного ансамбля». Нет слов!!! И вот на этот опус опирается археологическая наука в доказательствах существования белокаменного Кремля до Куликовской битвы. Закончим о башнях и воротах и посмотрим, что было вокруг Кремля. * * * Историки уверенно говорят нам, что в XIV веке произошло значительное расширение московского посада. Об этом можно судить по сведениям о московских пожарах и количестве сгоревших церквей. В первый пожар (1331 год) выгорел город Кремник. Во второй пожар (1337 год) в Москве сгорело 18 церквей, причем выгорела «вся Москва». Что подразумевается под городом Кремник и всею Москвой? Об этом наука умалчивает. Однако эту цифру следует сопоставить с известием о пожаре Великого Новгорода 1340 года, когда в нем сгорели 74 церкви. Как ни трудно сопоставление величины обоих городов по количеству сгоревших церквей, тем не менее обе цифры дают некоторое понятие о количестве населения в названных городах. Новгород, несомненно, был многолюднее и богаче Москвы времен Калиты, но и Москва сильно расширилась. Хотя население в средневековом Новгороде в самый его расцвет насчитывало 600 дворов. В пожар 1334 года сгорели 28 церквей. Но тут загвоздка. В их число входят те же уже сгоревшие 18 и многие из тех церквей, которые будут упомянуты в летописях позже. «В основном посад расширялся в сторону позднейшего Китай-города. Однако никаких сколько-либо достоверных сведений о московском посаде XIV века мы не имеем. Можно только предполагать, что посад в это время не занимал даже всю территорию позднейшего Китай-города» [59]. Впрочем, некоторое понятие о размерах московского посада XIV века могут дать сведения о ближайших подмосковных селах, позже вошедших в городскую территорию. На юге московский посад естественно ограничивался Москвой-рекой. Территория позднейшего «Болота», видимо, еще не была застроена. Тут находился «луг великий за рекою». Он отделял посад и Кремль от села Хвостовского, находившегося в районе позднейших Хвостовых переулков в Замоскворечье. Это село принадлежало знатному боярину и тысяцкому Алексею Хвостову. На западе в непосредственной близости к Кремлю находилось село Старое Ваганьково. Его место и сейчас легко определить по небольшой церкви, стоящей во дворе библиотеки им. В. И. Ленина. Еще в XVII веке стоявшие здесь церкви именовались «что в Старом Ваганькове».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно