|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством | Автор книги - Эдвард Уилсон

Cтраница 50

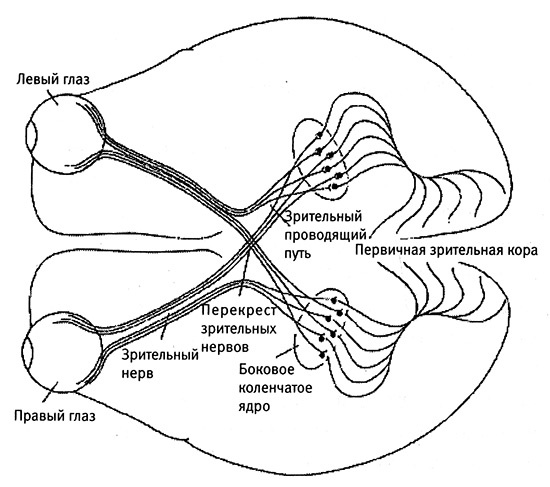

На протяжении сорока лет, с 1957 по 1995 год, Вольф изучал жизнь 14 200 тайваньских «маленьких невесток», удочеренных в конце XIX — начале XX века. Помимо статистических данных в исследовании использованы результаты интервью с некоторыми из этих женщин, а также с их друзьями и родственниками. По сути, Вольф имел дело с непреднамеренным масштабным экспериментом по психологическим истокам важного компонента общественного поведения человека. «Маленькие невестки» и их мужья не были родственниками, что позволило сбросить со счетов все факторы, связанные с генетическим сходством. При этом они с младенчества жили рядом, как братья и сестры в обычных тайваньских семьях. Результаты исследования однозначно подтверждают гипотезу Вестермарка. — Если будущую жену брали в дом в возрасте младше двух с половиной лет, она впоследствии сопротивлялась союзу с фактическим «братом». Родителям нередко приходилось вынуждать молодую пару консуммировать брак, иногда под угрозой физического наказания. Такие браки заканчивались разводом втрое чаще, чем обычные тайваньские браки. В них рождалось почти на 40 % меньше детей. Насколько можно судить, около трети жен вступали во внебрачные связи (при «обычном» уровне адюльтера 10 %). Проведя тщательный перекрестный анализ, Вольф и его соавторы пришли к выводу, что ключевым фактором была совместная жизнь на протяжении первых двух с половиной лет жизни одного или обоих партнеров. Чем дольше и теснее была связь в этот критический период, тем сильнее был последующий эффект. Размах и тщательность проведенного исследования позволили свести к минимуму или совсем исключить влияние многих других факторов, которые могли бы играть роль в данном случае, таких как финансовое положение приемной семьи, здоровье, возраст вступления в брак, соперничество между детьми в семье и естественное отвращение к инцесту, которое могло бы проявиться, если бы пара действительно считала себя братом и сестрой. Полем еще одного непреднамеренного эксперимента послужили израильские кибуцы, где дети ясельного возраста воспитывались как братья и сестры. Как сообщали Джозеф Шефер и его коллеги в статье 1971 года, среди 2769 браков воспитанников кибуцев не было ни одного между членами одновозрастной группы из одного и того же кибуца. Более того, между юношами и девушками из таких групп не было отмечено и внебрачных половых сношений, хотя особого акцента на их запрет в кибуце не делали. Эти примеры и огромное количество разрозненных данных из других обществ показывают, что человеческий мозг запрограммирован следовать простому правилу: не имей никакого сексуального интереса к тем, кого ты близко знал в ранние годы жизни. Но, может быть, эффект Вестермарка ни при чем и люди, полагаясь на разум и память, просто отдают себе отчет в том, что инцест приводит к появлению дефективного потомства? Нет, дело не в этом. Антрополог Уильям Дарем изучил верования шестидесяти разных обществ, ища в них упоминания о пагубных последствиях инцеста, и обнаружил их только в двадцати случаях. Например, индейцы-тлингиты ясно понимали, что от браков между близкими родственниками часто рождаются уроды. Некоторые общества даже разработали фольклорные теории для объяснения этого явления. У саамов говорится, что кровосмесительная чета порождает мару — рок, довлеющий над их потомством. Папуасы-капауку в Новой Гвинее полагали, что кровосмешение приводит к разложению жизненных субстанций. Население острова Сулавеси (Индонезия) предлагало еще более космическую интерпретацию — когда в брак вступают люди, имеющие какие-то другие связи, например близкородственные, вся природа приходит в смятение. Рис. 20–2. Как мозг создает цвет. Световые волны разных частот сортируются на сетчатке в широкие категории, которые впоследствии мозг «назовет» цветами. Генерируемые сетчаткой нервные импульсы проходят пс зрительному нерву к боковым коленчатым ядрам таламуса — главной транзитной и организующей станции. После таламуса визуальная информация попадает в центры обработки в первичной зрительной коре и других отделах мозга (Основано на: David H. Hubel and Torsten N. Wiesel, «Brain mechanisms of vision», Scientific American, September 1979, p. 154.)

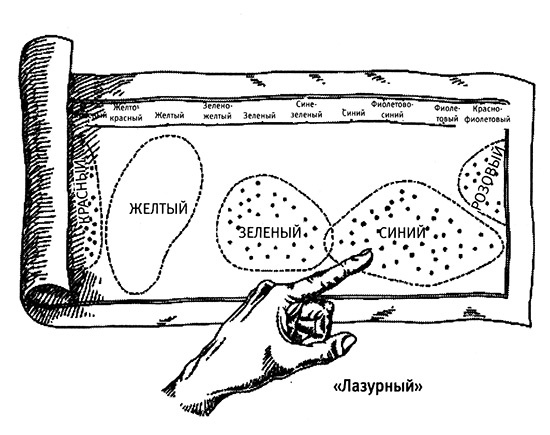

Любопытно, что, хотя мотивы инцеста присутствовали в мифах пятидесяти шести из шестидесяти изученных обществ, его вред для потомства упоминался лишь в пяти случаях. Несколько чаще говорилось о каких-то благотворных последствиях, таких как рождение гигантов и героев. Но даже в этих случаях инцест рассматривался если не как явная ненормальность, то по крайней мере как нечто особенное. Эффект Вестермарка представляет собой наследуемую склонность выбирать и передавать на культурном уровне один из нескольких (в данном случае двух) вариантов действий. Следовательно, он является одним из эпигенетических правил генно-культурной коэволюции. Параллелью из области медицинской генетики являются гены «восприимчивости» к раку, алкоголизму, хронической депрессии и многим других наследственным заболеваниям, а их более тысячи. Нельзя сказать, что носители таких генов обречены; дело в том, что при определенных условиях они попадают в группу более высокого риска. Если предрасположенный к мезотелиоме человек работает в здании, которое испускает асбестовую пыль, то у него больше шансов заболеть, чем у коллег. Если человек, склонный к алкоголизму, якшается с пьяницами, он рискует спиться быстрее, чем менее «генетически восприимчивые» собутыльники. Эпигенетические правила поведения в области культуры действуют так же, но имеют обратный эффект. Они представляют собой норму; сильные отклонения от них, скорее всего, будут стерты либо культурной, либо генетической эволюцией или же сочетанием этих двух процессов. В этом свете генетические правила генно-культурной коэволюции ничуть не хуже соответствуют широкому определению понятия «эпигенетический», чем восприимчивость к болезням. Согласно национальным институтам здравоохранения США, «эпигенетические изменения» — это «изменения регуляции активности и экспрессии генов, не зависящие от генной последовательности», включая «как наследственные изменения активности и экспрессии генов (в потомстве клеток или особей), так и стабильные долгосрочные изменения транскрипционного потенциала клетки, которые не обязательно являются наследуемыми». Возьмем пример из совершенно иной области — колоративную лексику. Это второй хорошо исследованный случай генно-культурной коэволюции. Ученым удалось проследить всю цепочку — от генов, диктующих восприятие цветов, до окончательного выражения этого восприятия в языке. Рис. 20–3. Эксперимент Берлина-Кэя показывает, что врожденное восприятие основных цветов накладывает отпечаток на эволюцию колористической лексики. Носители разных языков помещали обозначения цветов на те участки волнового диапазона, где восприятие цвета наиболее стабильно. (Источник: Charles J. Lumsden and Edward О. Wilson, Promethean Fire: Reflections on the Origin of Mind [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983].)

В природе цвета нет. Во всяком случае, нет его в той форме, на какую привык полагаться неискушенный мозг. Видимый глазом свет — это участок спектрального диапазона с плавно изменяющимися длинами волн, и никакой определенный цвет его не характеризует. Цветное зрение, словно рамку, накладывают на этот участок колбочковые клетки сетчатки и нервные клетки мозга. Сначала световую энергию поглощают фоточувствительные пигменты колбочковых клеток. В зависимости от пигмента различают три типа колбочек — «синие», «зеленые» и «красные». Запущенная светом молекулярная реакция трансформируется в электрические сигналы. Они передаются нейронам сетчатки, формирующим оптический нерв. Здесь информация о длинах волн перекомпоновывается — сигналы распределяются по двум осям. Одну из них мозг воспринимает как ось от зеленого к красному, а вторую — как ось от синего к желтому (желтый определен как смесь зеленого и красного). Конкретный нейрон может возбуждаться сигналом от красных колбочек и ингибироваться сигналом от зеленых. По силе передаваемого нейроном электрического сигнала мозг «понимает», сколько красного или зеленого попало на сетчатку. Совокупная информация от огромного числа колбочек и опосредующих нейронов снова передается в мозг, по перекрестам зрительных нервов к боковым коленчатым ядрам таламуса (это массы нервных клеток, образующие «ретрансляционную станцию» около центра мозга) и далее в группы клеток первичной зрительной коры в крайней задней части мозга.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно