|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством | Автор книги - Эдвард Уилсон

Cтраница 48

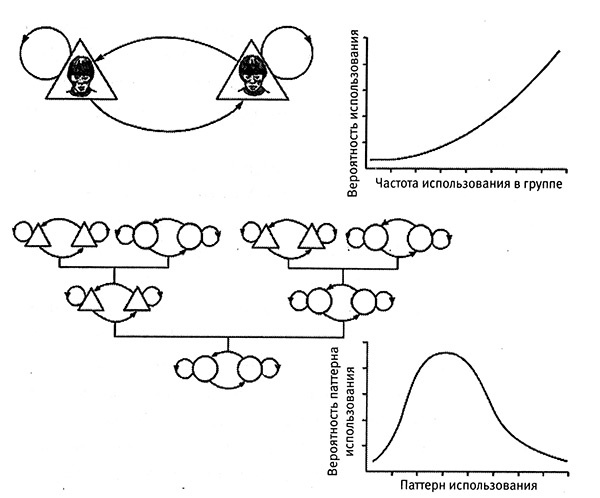

Приставка эпи- [21] в слове «эпигенетический» указывает на отсутствие жесткой генетической обусловленности правил физиологического развития. В принципе, они, в отличие от автономной работы сердца и мышц легких, доступны сознательному контролю. Эпигенетические правила менее строги, нежели безусловные рефлексы, такие как моргание или коленный рефлекс. Возьмем сложнейший из всех рефлексов — реакцию вздрагивания. Если подкрасться к человеку сзади и внезапно издать громкий звук, например крикнуть или стукнуть одним предметом по другому, он за долю секунды, опережая реакцию лобного отдела коры головного мозга, расслабится, закроет глаза, откроет рот, наклонит голову вперед и слегка согнет колени. Такой ответ, моментально и бессознательно подготавливающий человека к столкновению или удару сзади, может оказаться спасительным как в дикой природе, так и в условиях современного города. Реакция вздрагивания жестко предписана генами, но не является частью загадки человеческой природы. Это — типичный рефлекс, не предполагающий участия сознания. Варианты поведения, диктуемые эпигенетическими правилами, не столь жестко обусловлены, как рефлексы. А вот сами правила обусловлены жестко, а значит, именно они и представляют собой истинную суть человеческой природы. Поведенческим вариантам нужно учиться, но научение это не простое, а «подготовленное». Этот термин означает, что существует внутренняя предрасположенность к выбору определенного варианта поведения, научиться которому легко. Он воспринимается как естественный, а альтернативные варианты — как противные природе. Например, дети быстро учатся избегать змей, и этот страх нередко перерастает в фобию, в то время как другие рептилии, скажем, черепахи и ящерицы, подобного инстинктивного отвращения не вызывают. Мы склонны любоваться красотой парка, пересеченного сетью ручейков, а созерцание темной чащи леса не доставляет нам особого удовольствия. Такие реакции, хотя даже их нужно усваивать, кажутся само собой разумеющимися — в этом-то все и дело. Каким образом возникли в эволюции эпигенетические правила? Я глубоко задумался над этим вопросом в 1970-х годах, когда в обществе кипели споры на тему «наследственность или окружающая среда» и «гены или культура», имевшие политический подтекст. С моей точки зрения, вопрос стоял о том, как генная эволюция влияет на эволюцию культуры. Выяснилось, что это взаимодействие представляет собой увлекательнейшую теоретическую задачу, интерес к которой напрямую связан со степенью ее сложности. В 1979 году я пригласил Чарльза Ламсдена, молодого талантливого физика-теоретика, присоединиться ко мне в работе над этой задачей. Вскоре мы поняли, что для того, чтобы размотать клубок, нужно рассматривать не одну, а две нерешенные проблемы. Первая из них — выявление инстинктивной, а значит, не относящейся к культуре, основы человеческой природы. Вторая, еще более зубодробительная проблема — выявление причинной связи между эволюцией генов и эволюцией культуры. Взаимодействие между этими двумя типами эволюции мы стали называть «генно-культурной коэволюцией». К тому моменту уже было очевидно, что наследственность во многом влияет на общественное поведение человека, и это влияние проявляется как на общечеловеческом уровне, так и на уровне разницы между членами одной популяции. Также было понятно, что исконные свойства человеческой природы, скорее всего, возникли как адаптации. Кроме того, мы также пришли к выводу, что ключ к разгадке — предрасположенность (и ее отсутствие) к освоению людьми разных аспектов культуры. В течение следующих двух лет мы с Ламсденом разработали и представили первую теорию геннокультурной коэволюции. Другие исследователи подхватили это понятие, но делали основной упор на эволюцию культуры. Генетическую эволюцию они рассматривали в основном как силу, которая заложила в людях способность к культуре, или как силу, идущую параллельным, но более или менее независимым путем. Они фактически не обращали внимания на взаимодействия, эпигенетические правила и генетические компоненты, за счет которых происходит коэволюция. Столь односторонний подход странен, учитывая, что уже в 1970–1980-х годах существовало много данных о генетических особенностях, обычно считающихся частью «человеческой природы», но оказывающих существенное влияние на некоторые аспекты культурной эволюции. Возможно, эта односторонность была проявлением излишней предосторожности, реверансом в сторону теории «чистой доски», которая отрицала само существование человеческого инстинкта. В 1970–1980-х годах общее мнение склонялось к тому, что можно было бы назвать гипотезой «прометеева гена». Ее сторонники признавали, что генетическая эволюция породила культуру, но только в том смысле, что она породила способность к культуре. Ученые-общественники в то время, за некоторыми выдающимися исключениями, принимали как теорию «чистой доски», так и теорию «прометеева гена», — это позволяло им блюсти автономию общественных и гуманитарных наук. Не способствовала исправлению кособокого подхода к общественной эволюции и вторая ключевая гипотеза того времени — гипотеза психического единства человечества. Ее приверженцы утверждали, что культура возникла так быстро, что генетической эволюцией на этом отрезке времени можно пренебречь. Максимум, что они допускали, — это возникновение все того же «прометеева гена», поставившего человечество особняком в животном царстве. Рис. 20–1. Динамика генно-культурной коэволюции. Стадии, ведущие от индивидуального принятия решений к появлению разнообразия среди культур, проиллюстрированы на примере бразильского племени тапирапи. Процессы показаны в абстрактной форме и следуют из теории генно-культурной коэволюции. Последовательность (сверху вниз) такова: конкретный человек решает, украшать свое тело или нет, и переключается от одной возможности к другой с определенной частотой: скорость переключения зависит от частоты использования орнамента другими; каждый человек в племенной группе (третья часть рисунка, если смотреть сверху) или в обществе либо использует украшение, либо нет; на основании этой информации антрополог (нижняя часть рисунка) может оценить вероятность того, что определенный процент людей в группе использует украшения, то есть в данный конкретный момент времени существует определенный паттерн использования. (Источник: Charles J. Lumsden and Edward О. Wilson, Promethean Fire: Reflections on the Origin of Mind [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983].)

На первый взгляд может показаться, что культурная эволюция действительно часто сдерживает генетическую эволюцию, иногда даже обращая ее вспять. Огонь, жилища и теплая одежда позволили людям поселиться там, где прежде они не пережили бы зиму. Новые способы охоты и земледельческие приемы обеспечили процветание там, где раньше людей ждала бы голодная смерть. Резонно спросить: почему мы должны принимать в расчет влияние генов, если культурные изменения так быстро приводят к столь внушительным результатам?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно