|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дуэль нейрохирургов. Как открывали тайны мозга, и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку | Автор книги - Сэм Кин

Cтраница 27

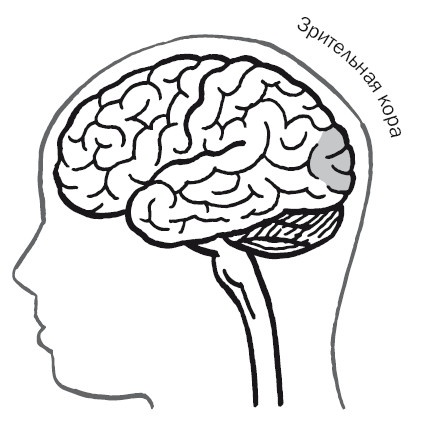

До того как Иноуэ продвинулся в своей работе, он решил проверить негласное предположение, что пули проходят сквозь мозг по прямой линии. Возможно, они рикошетили внутри черепа или вязли на определенном этапе и дальше шли по кривой. Поэтому Иноуэ стал искать солдат, которые получили пулю в макушку, лежа на животе. В этом положении траектория пуль была параллельна спинному мозгу. И в дополнение к входному и выходному отверстию в черепе у большинства таких людей имелась третья рана, где пуля выходила из черепа и поражала их в грудь или плечо. Иноуэ просил людей воссоздавать свои позы в момент выстрела и обнаружил, что все три раны неизменно располагались на прямой линии. Уверившись в том, что он ничего не упустил из виду, Иноуэ начал составлять карту затылочной доли, особенно той части, которую он называл первичной зрительной корой (ПЗК). Его самое важное открытие заключалось в том, что наш мозг фактически увеличивает все, на что мы смотрим, сосредоточивая больше нейронов в центре зрительного поля. ПЗК частично расположена на поверхности мозга, прямо под затылочной выпуклостью, а частично находится внутри. Как выяснилось, солдаты с черными точками в центре зрительного поля всегда имели повреждения поверхностных частей ПЗК, а те, у кого точки находились на периферии зрительного поля, имели внутренние повреждения. Как и надеялся Иноуэ, постоянство этой корреляции доказывало, что определенные части мозга контролируют определенные части глаза. Но он обнаружил, что участки коры, обрабатывающие центральную часть, значительно превосходили по площади участки, контролировавшие периферийное зрение. Теперь ученые знают, что фокальный центр глаза, или фовеальная зона, занимает лишь 0,0001 поверхности сетчатки. Тем не менее она использует 10 процентов вычислительной мощности ПЗК. Иными словами, около половины из 250 миллионов нейронов ПЗК помогают нам обрабатывать 1 процент нашего зрительного поля. Частично ослепшие пациенты Иноуэ впервые в истории помогли увидеть это соотношение.

К несчастью для Иноуэ, его открытиями воспользовались другие ученые. Во время Первой мировой войны два английских врача, не знавшие о его работе, воспроизвели его эксперименты на зрительной коре солдат, испытавших сходные травмы мозга. Они получили такие же результаты, но их преимущество состояло в том, что они были европейцами. Более того, в своей главной статье о зрении Иноуэ использовал сложную диаграмму взаимосвязей между глазами и ПЗК, составленную в декартовой системе координат. Она была точной, но ставила в тупик большинство читателей. Между тем англичане воспользовались простой схемой, которую другие ученые могли понять с одного взгляда. Когда эта интуитивно понятная схема была опубликована в учебных пособиях по всему миру, Иноуэ впал в безвестность. Слепота может поражать целые поколения. Следующее крупное открытие в неврологии зрительных процессов произошло вдалеке от поля боя. В 1958 году двое молодых ученых в Университете Джона Хопкинса, швед и канадец, приступили к исследованию нейронов зрительной коры. Дэвид Хьюбел и Торстен Визел хотели понять, какие сцены или формы вызывают возбуждение этих нейронов, что активирует их. Они имели хорошую гипотезу, основанную на работе других ученых: зрительные сигналы ненадолго задерживаются в таламусе, расположенном в центральной части мозга, перед прохождением в зрительную кору. А еще одни ученые показали, что нейроны таламуса сильно реагируют на черные и белые пятна. Поэтому Хьюбел и Визел решили сделать следующий шаг и посмотреть, как реагируют на пятна нейроны зрительной коры. Когда Хьюбелу и Визелу показали их новую лабораторию в мрачном подвальном помещении без окон, они были только рады этому. Отсутствие окон исключало случайное проникновение ненужного света во время экспериментов со зрением. Но оборудование, которое им досталось, не вызывало энтузиазма. Во время экспериментов они, как в фильме «Заводной апельсин», фиксировали анестезированную кошку в специальном бандаже, обездвиживали ей глаза и заставляли смотреть на световые пятна, проецируемые на простыню. Но поскольку им достался горизонтальный бандаж, кошке приходилось укладываться на спину и смотреть прямо в потолок. Поэтому ученым пришлось направлять проектор в потолок и растягивать простыню между проходившими там трубами – «словно цирковой шатер», как вспоминал Хьюбел. Сверху падала пыль и насекомые, и сами исследователи тоже были вынуждены задирать голову и выворачивать шею. Это была лишь подготовка; изучение нейронов оказалось не менее трудным. К 1958 году ученым удалось изготовить достаточно чувствительные электроды для наблюдения за отдельными нейронами внутри мозга. Некоторые исследователи уже изучили сотни отдельных клеток таким способом, поэтому Хьюбел и Визел сначала чувствовали себя дилетантами. Чтобы выглядеть солиднее, они начали отсчет количества экспериментов сразу с 3000. Коллегам, посещавшим лабораторию, непременно сообщали номер проводимого эксперимента. Каждый электрод был снабжен тонкими платиновыми проводниками, погружаемыми в первичную зрительную кору животного. Хьюбел и Визел подключали другой конец электрода к динамику, который щелкал каждый раз, когда нейрон реагировал на световое пятно. По крайней мере, так было задумано. Первые эксперименты продолжались по девять часов в день и заканчивались под утро, когда ученые больше не могли терпеть боль в шее. К трем часам ночи Визел начинал говорить по-шведски, а Хьюбел однажды так устал, что уснул за рулем по пути домой и попал в аварию. Но нейроны, которые они исследовали, никак не хотели возбуждаться. Они пробовали белые пятна. Они пробовали черные пятна. Они пробовали узор в горошек. «Мы перепробовали все, разве что не стояли на голове, – вспоминал Хьюбел, – даже фотографии красоток из гламурных журналов». Но глупые упрямые нейроны отказывались реагировать. Участки коры, обрабатывающие центральную часть, значительно превосходят по площади участки, контролирующие периферийное зрение. Недели проходили за неделями до сентября 1958 года. В одну из ночей, на пятом часу работы, они вставили в проектор очередной слайд с очередным пятном. По разным сведениям, этот слайд то ли застрял, то ли перекосился и вошел под углом. Тем не менее что-то наконец произошло: один нейрон вдруг «заработал как пулемет», – вспоминал Хьюбел. Вскоре он снова затих, но через час отчаянной возни они наконец разобрались, что происходит. Нейрону было наплевать на пятно, он реагировал на сам слайд, вернее, на четкую тень от угла слайда, образовавшуюся на экране. Этот нейрон распознавал линии. После нескольких часов дополнительной работы ученые осознали, как им повезло. Этот нейрон реагировал только на линии, наклоненные под углом примерно десять градусов в одну сторону. Если они вставляли слайд более ровно, клетка безмолвствовала. Более того, другие нейроны в следующих экспериментах оказались не менее разборчивыми, реагируя только на линии вроде / или . Понадобилось много лет и еще больше кошек для подтверждения всех результатов, но Хьюбел и Визел уже видели очертания первого закона зрения: нейроны в первичной зрительной коре реагируют на линии, но разные нейроны предпочитают разные линии, наклоненные под различными углами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно