|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дуэль нейрохирургов. Как открывали тайны мозга, и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку | Автор книги - Сэм Кин

Cтраница 12

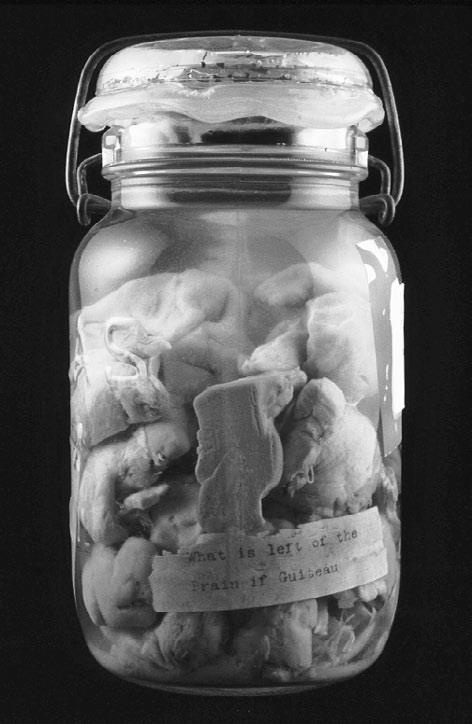

Убийца Шарль Гито (слева) и его мозг (справа). Надпись на банке гласит: «То, что осталось от мозга Гито». (Национальная медицинская библиотека) Но со времен Везалия и Паре вскрытие стало в гораздо большей степени сопровождаться микроскопическими исследованиями. А под микроскопом мозг Гито выглядел ужасно. Внешний слой коры – «серое вещество», отвечающее за высшие мыслительные функции, – местами истончился до неузнаваемости. Нейроны исчезли целыми островами, оставив крошечные прорехи, словно что-то обуглило ткани мозга. Желтовато-коричневая грязь – остатки отмерших кровеносных сосудов – сочилась отовсюду. В целом, патологи обнаружили «явное хроническое заболевание… поразившее все отделы мозга». Как и утверждал Спицка, Гито был совершенно безумен. Тем не менее, поскольку признаки безумия – физические следы вырождения мозга – проявлялись лишь на микроскопическом уровне, большинство неврологов продолжали оспаривать доказательства, поскольку в то время они не понимали важного значения микроанатомии. Лишь в следующие двадцать лет неврологи сделали первые реальные шаги к объяснению работы мозговых клеток. Это понимание подоспело как раз к убийству очередного президента США и к следующей национальной дискуссии о криминальном безумии. * * * В конце XIX века многие биологи верили в «клеточную теорию», гласившую, что живые существа состоят из крошечных строительных кирпичиков, называемых клетками. Неврологи были не слишком уверены в этом. Да, отдельные клетки могли существовать в остальных органах тела. Но под микроскопом казалось, что нейроны не имеют разрывов или промежутков между ними; они казались сплетенными в одну большую кружевную сеть. Более того, неврологи полагали, что – в отличие от других, более автономных клеток – нейроны действовали в унисон, пульсируя и мысля как единое целое. Они назвали эту большую нейронную сеть «ретикулярной нейронной тканью». Развенчание ретикулярной теории началось со случайного инцидента, случившегося однажды вечером в 1873 году. По преданию, Камилло Гольджи работал на кухне при свете свечи в старом сумасшедшем доме в Италии, когда задел локтем мензурку с раствором нитрата серебра, пролившегося на срезы совиного мозга. Этот раствор использовался для окрашивания тканей, и Гольджи полагал, что из-за его небрежности образцы оказались испорченными. Тем не менее через несколько недель он изучил их под микроскопом и с радостью обнаружил, что раствор серебра прокрасил клетки мозга особым и очень полезным способом. Лишь немногие клетки абсорбировали серебро, но эти участки резко выделялись, как черные силуэты на кремово-желтом фоне, а их тончайшие волокна и отростки внезапно стали заметными. Воодушевленный, Гольджи стал совершенствовать технику окрашивания, которую он назвал la reazione nera, или черной реакцией (5). В то время ученые уже знали, что нервная система состоит из двух главных типов клеток: нейронов и глии. (Нейроны обрабатывают мысли и ощущения в мозге, а также образуют материал нервов. Глия, что значит «клей», удерживает нейроны на месте, защищает их и снабжает питательными веществами.) Однако Гольджи стал первым человеком, увидевшим эти клетки почти во всех подробностях. Закругленная глия с тонкими отростками, похожая на черную медузу, застывшую в янтаре, поразила его. Нейроны, состоявшие из трех отдельных частей, выглядели не менее экзотично. Каждый нейрон имел круглую центральную часть, запутанную поросль «дендритовых» ответвлений, отходящих от нее, и замечательный аксон – длинный отросток, тянущийся от центральной части на микроскопические «мили» и завершавшийся собственными крошечными ответвлениями на дальнем конце. Гольджи пришел к выводу, что нейроны связываются друг с другом через аксоны, так как ответвления на дальнем конце часто сцеплялись с другими нейронами. Фактически аксоны были так тесно переплетены, что Гольджи не видел свободного места между нейронами, и он выступил как твердый сторонник ретикулярной теории. Другие неврологи, включая Сантьяго Рамона-и-Кахаля, посчитали la reazione nera не менее удивительной, чем Гольджи. «Она придает анатомическому анализу радость и удовольствие», – восторгался Кахаль и сравнивал черные силуэты с «изящными чернильными рисунками в индийской технике на тонкой японской бумаге». Кахаль знал, о чем говорит: он вырос в Испании и в детстве увлекался живописью. Но эта его мечта закончилась в десять лет, когда местный пейзажист объявил Кахаля бесталанным, что заставило отца мальчика забрать кисти и мольберты и отдать его в иезуитскую школу. Сердитый и раздосадованный, Кахаль начал сопротивляться и в одиннадцать лет был посажен под замок за то, что смастерил пушку из бидона для масла и разнес соседские ворота. Отец Кахаля стерпел это, но когда оценки мальчика начали ухудшаться, забрал его из школы и устроил подмастерьем к цирюльнику. Неожиданно оценив пользу образования, Кахаль вскоре снова поступил в школу и начал изучать разные медицинские предметы, включая гипноз. Он остановился на неврологии, и Гольджи открыл ему глаза на красоту этой дисциплины, позволив соединить науку с искусством. Если развернуть и разгладить кору больших полушарий, она будет размером с подушку, но толщиной лишь в пару миллиметров. Но несмотря на восхищение мастерством Гольджи, Кахаль не соглашался с его выводами, особенно о сером веществе мозга. Анатомически мозг состоит из двух разных субстанций: серого вещества и белого вещества. Серое вещество имеет высокое содержание нейронов, бóльшая его часть находится на поверхности мозга, в извилистой оболочке, называемой корой. (По крайней мере, бóльшая часть серого вещества находится рядом с поверхностью; две трети коры остаются невидимыми снаружи, скрытые в складках под поверхностью. Если развернуть и разгладить кору, она будет размером с подушку, но толщиной лишь в пару миллиметров.) Изучив сотни препаратов под микроскопом, Кахаль увидел, что серое вещество совсем не такое, как утверждал Гольджи, согласно которому все нейроны были сплетены воедино. Кахаль различал отдельные нейроны. Более того, когда Кахаль во время эксперимента пережал нервные отростки нескольких нейронов и дал им погибнуть, процесс распада всегда останавливался на границе следующего нейрона вместо того, чтобы распространяться на него, как можно было ожидать при неразрывной связи. Кахаль также отвергал метафору Гольджи о макроскопической упорядоченности клеток мозга: вместо горизонтально раскинутой нейронной сети он видел, что нейроны собраны в крошечные вертикальные колонки высотой около сотни нейронов – маленькие столбики, покрывавшие поверхность мозга, словно щетина. Кахаль признавал, что аксоны из одной колонки иногда протягиваются горизонтально к другим колонкам, но общим правилом была вертикальная организация (6).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно