|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 2. Люди | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 83

Особенность этих людей в том, что на общем палеоантроповом фоне у них явно выражены некоторые вроде бы сапиентные черты: более высокий лоб и вообще свод, чуть меньшее надбровье, круглый затылок, развитый подбородочный выступ. Однако при ближайшем рассмотрении тот же выступ у схульцев, большинства кафзехцев и Табун II оказывается “поддельным”: он каплевидной формы, но не имеет специфических особенностей, типичных для подбородка сапиенсов. Лицо Джебель-Кафзех IX вроде бы сапиентно, по крайней мере точно не похоже на неандертальское, однако среди современных людей такое найти невозможно. У Табун I свод округлый, но лицо неандертальское. Только череп Джебель-Кафзех XI оказывается действительно сапиентным практически по всем показателям, но он принадлежит двенадцатилетнему ребенку, так что прогрессивность его может быть итогом скорее возраста, а не эволюционного статуса. Некоторые черты ближневосточных людей не промежуточные между неандертальцами и сапиенсами, а просто мозаичные. Так, у женщины Табун I тело несколько вытянуто, пропорции предплечья к плечу выраженно “тропические”, то есть вроде бы сапиентные, а голени к бедру – резко “арктические”, неандертальские. У Схула V широтно-высотные пропорции тела “тропические”, а соотношения сегментов конечностей крайне “арктические”. У Кебара 2 широтно-высотные пропорции тела скорее “арктические” при очень большом росте, а лучеплечевой указатель “тропический”. Адаптивными закономерностями – приходом неандертальцев с севера и изменениями в субтропиках – такую чехарду объяснить трудно.

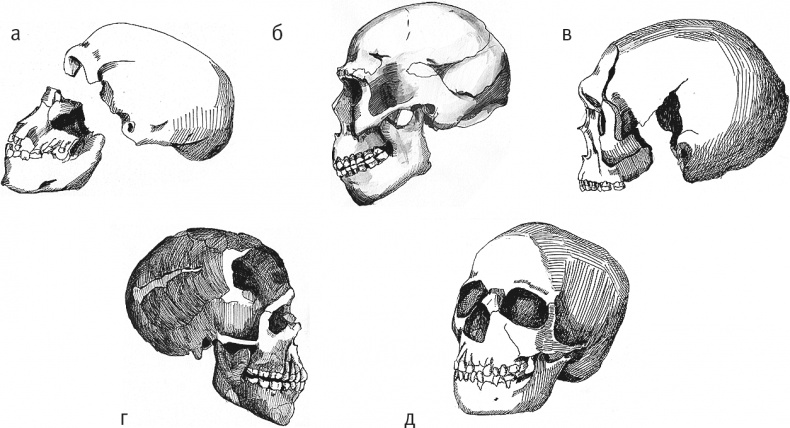

Рис. 35. Черепа Схул IV (а) и Схул V (б), Кафзех VI (в), IX (г) и XI (д). Посему с самого открытия схульцев была выдвинута и в последующем только утверждалась гипотеза о метисном происхождении ближневосточных палеоантропов. В периоды потеплений из Африки сюда проникали предки сапиенсов, а морозы вюрмского оледенения гнали в Левант неандертальцев. В географически промежуточной зоне они вполне могли метисироваться. Орудия, что характерно, во всех случаях образцово мустьерские. Но при внимательном анализе находятся продвинутые черты культуры. Про погребения с инвентарем и двойные речь уже шла. Были тут и другие достижения. В Кафзехе обнаружены многочисленные куски охры со следами использования и четыре продырявленные раковины из слоя с датой 90–100 тыс. лет назад, хотя доказательств искусственного происхождения отверстий нет. Гораздо лучше изучены две раковины из Схула с датировкой 100–135 тыс. лет назад – они намеренно просверлены и использовались, очевидно, как украшение. Вместе с раковиной из атерского слоя алжирской стоянки Уед-Джеббана это – древнейшие в мире бусы (Vanhaeren et al., 2006). Правда, крапинские подвески из орлиных когтей имеют не менее почтенный возраст, да и выглядят круче. Вопросы судьбы неандертальцев и перехода от палеоантропов к неоантропам тесно связаны. Судьба самих неандертальцев виделась в трех версиях. Согласно первой, неандертальцы были прямыми предками сапиенсов. Это классика стадиальной концепции: виды ископаемых людей торжественно сменяют друг друга в великом эволюционном марафоне. Однако уточнение датировок и накопление данных привели эту идею к краху. Мало того что неандертальцы слишком уж резко отличались от сапиенсов, так они еще и сосуществовали немалое время. У неандертальцев просто не было времени эволюционировать в Homo sapiens. Посему возникла вторая версия: неандертальцы – эволюционный тупик. Они вымерли без следа, а освободившиеся территории были заняты пришедшими из Африки кроманьонцами. Гипотеза печальная, но имеющая много основательных подтверждений. Особенно сильное доказательство предоставили палеогенетики, когда выяснили, что мтДНК неандертальца из Неандерталя весьма отличается от нашей (Krings et al., 1997). На этом основании был сделан вывод, что метисации между двумя видами не было; в дальнейшем он неоднократно подтверждался анализом мтДНК из других неандертальцев. Однако, увлекшись новомодными высокотехнологичными методиками, многие забыли о классике. А ведь мтДНК не может отменить черепов и костей. Еще с конца XIX века появлялись находки, сочетающие признаки неандертальцев и сапиенсов. Выше уже шла речь о схульцах. Но есть и другие. Особенно обращает на себя внимание факт, что сапиентность резко возрастает у самых поздних неандертальцев, живших после 40 тыс. лет назад (Дробышевский, 2003). Было бы странно, если бы это был внутренний процесс, учитывая, что по Европе уже бродили кроманьонцы. Уголок занудства Судьба неандертальцев волновала умы с момента открытия этих древних людей. Первые исследователи были склонны рассматривать их скорее как тупиковую ветвь, в этом русле следовали, например, Г. Швальбе и М. Буль. В немалой степени такая позиция объяснялась первоначально неверной интерпретацией артритических патологий скелета Ла-Шапель-о-Сен как примитивных, присущих неандертальцам как виду. Впрочем, даже после установления истинной природы скрюченности престарелого троглодита идея о тупиковости неандертальской линии никуда не делась и поддерживалась множеством антропологов, слишком уж очевидными виделись отличия неандертальцев от нас, слишком резкий переход наблюдался и в смене мустье верхним палеолитом. Причины вымирания неандертальцев виделись по-разному, на этот счет было выдвинуто, пожалуй, слишком много предположений. Немалую роль в таких построениях сыграли находки в Крапине, где расколотые, частично обожженные кости со следами надрезов были интерпретированы как остатки каннибальской трапезы после кровопролитного сражения между классическими неандертальцами и прогрессивными предками кроманьонцев. Несколько позже, в известной статье 1927 г., А. Хрдличка сформулировал концепцию неандертальской фазы человеческой эволюции (Hrdlicka, 1927; вообще-то идея возникла сразу же по открытии в Дюссельдорфе, но концептуальное и каноничное воплощение нашла именно в работе А. Хрдлички, по крайней мере, склонность американцев к рекламе всего американского сделала свое дело: более ранние труды немецких и французских антропологов основательно подзабыты и пылятся в библиотеках, а не упомянуть А. Хрдличку даже как-то неприлично). Гипотеза была принята далеко не всеми антропологами, но в ней были сильные места. Во-первых, в промежутке от архантропов до неоантропов были известны только неандертальцы; за пределами Европы к тому времени был найден лишь Брокен-Хилл, а до Второй мировой войны стали известны еще черепа из Нгандонга; черепа из обоих местонахождений тогда рассматривались как “тропические неандертальцы”, что не нарушало концепции. Во-вторых, ряд морфологических признаков современных европейцев можно логично истолковать как доставшиеся им в наследство от европейских неандертальцев. В-третьих, открытие спустя несколько лет многочисленных ближневосточных палеоантропов из пещеры Схул с промежуточными неандертальско-сапиентными чертами красиво подтверждало гипотезу А. Хрдлички. В-четвертых, на умы антропологов сильно повлияли авторитетные заявления археологов, повсеместно описывавших более-менее плавный переход от среднего к верхнему палеолиту. В отсутствие достоверных абсолютных датировок можно было довольно произвольно располагать находки в нужной последовательности, аргументируя предковый статус неандертальцев.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно