|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 2. Люди | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 81

Уголок занудства Положение и форму гортани пытались восстановить на основании изгиба основания черепа (у неандертальцев и более древних гоминид он очень слаб, а у людей – силен), размеров нижней челюсти (она уменьшалась в процессе эволюции), подбородочного выступа (у неандертальцев его нет, а у людей есть), подбородочных остей на задней стороне симфиза (у неандертальцев они в общем-то развиты). Другой косвенный признак речи – шиловидный отросток височной кости. У обезьян на его месте расположена вообще ямка, так как мышца крепится мясистой частью, у человека же это длинная тонкая палочка, так как сухожилие сильно окостеневает; характерно, что у новорожденного ребенка его нет, оформляется он между двумя и двенадцатью годами. Шиловидный отросток есть у некоторых “ранних Homo”, подавляющего большинства гейдельбергенсисов, неандертальцев и африканских среднеплейстоценовых гоминид, но его нет, скажем, у людей Крапина 38,12, Шанидар 1 и Лаэтоли 18. Подъязычная кость и вообще гортань крепятся ко всему, что их окружает, богатым веером мышц: двубрюшная, шилоподъязычная, челюстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная, грудино-подъязычная, лопаточно-подъязычная, грудино-щитовидная, щитоподъязычная – все они двигают гортань, способствуя произнесению звуков. Соответственно, можно попытаться понять расположение гортани и ее основные движения по развитию мест прикрепления этих мышц. Проблема, правда, в том, что они слабые и оставляют на костях почти неразличимые следы. Первые попытки реконструкции голосового аппарата неандертальцев вылились в вывод, что речь у них могла быть, но в речи не было звуков “И”, “У” и “А” (например: Lieberman et Crelin, 1971). Впрочем, в современных языках тоже сплошь и рядом нет каких-то звуков, в английском, например, той же “А”, а в китайском хань – “Р”. Существуют языки с весьма бедным фонемным инвентарем: в одном из диалектов языка ротокас с острова Бугенвиль в Меланезии всего одиннадцать звуков (с долгими гласными – шестнадцать: 6 согласных и 10 гласных). Это не мешает людям нормально общаться друг с другом. Отчего бы неандертальцам не разговаривать без пары-тройки звуков? Особые надежды возлагаются на подъязычную кость, или гиоид. Это крайне редкая находка даже в недавних захоронениях, поскольку косточка тоненькая и хрупкая, часто окостеневает не полностью, да и найти ее в земле крайне трудно. Поэтому, когда впервые археологи откопали подъязычную кость неандертальца в израильской пещере Кебара, антропологи с восторгом кинулись реконструировать голосовой аппарат. Первое заключение гласило, что у Кебара 2 были развиты анатомические структуры, необходимые для артикуляции слов (Arensburg et Tillier, 1991; Lieberman, 1993). Потом, как всегда бывает, возник скепсис: было показано, что у 18 видов приматов и многих других млекопитающих морфология гиоида примерно схожа (при великой внутривидовой изменчивости), а потому по ней нельзя судить о способности к членораздельной речи (Kennedy et Faumina, 2001). Иначе и корова должна говорить. Однако дискуссия на этом не завершилась. Новые технологии сказали свое веское слово. Точку в споре поставило исследование трабекулярной микроструктуры подъязычной кости из Кебары: линии напряжения расположены тут подобно человеческим, значит, гортань Кебары использовалась так же, как наша, а стало быть – для речи (D'Anastasio et al., 2013).

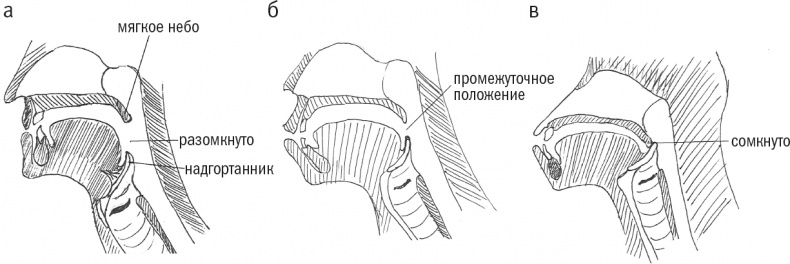

Рис. 33. Положение гортани у шимпанзе (а), неандертальца (б) и человека (в). Афарские австралопитеки, что характерно, имели подъязычную кость, подобную шимпанзиной. Это мы знаем благодаря уникальной сохранности скелета Селам из Дикики (Alemseged et al., 2006). Как показали специальные исследования с моделированием всего голосового аппарата, афаренсисы имели горловые мешки, которые дают громкость, но не позволяют выдавать четко различимые звуки (Boer, 2012). Стало быть, австралопитеки могли зычно орать, но разобрать в этих воплях что-то внятное было бы крайне сложно. А вот гейдельбергенсисы из Сима-де-лос-Уэсос имели подъязычные кости, внешне уже неотличимые от современных (Martínez et al., 2008). То же можно сказать о неандертальце из пещеры Сидрон (Rodriguez et al., 2002). Подводя итог – точно неизвестно, была ли речь у неандертальцев: мнения разных ученых по этому поводу расходятся (современные обзоры: Бурлак С. А., 2012; Dediu et Levinson, 2013). Если она была, то сильно отличалась от современной, но главная проблема – что мы вообще понимаем под речью? Подробнейше этот вопрос рассмотрен в замечательной книге С. А. Бурлак, из которой любознательный Читатель сможет почерпнуть знания на эту тему полной мерой (Бурлак, 2011). Психика неандертальцев продолжала усложняться. Зачатки символической деятельности, возникшие у предков, развивались в новые формы. О достижениях неандертальцев на поприще изящных искусств уже говорилось выше, но известны и другие стороны творчества “запасного человечества”. Замечательный пример – “маска” из Ла-Рош-Котар во Франции. Это плоский кусок камня с засаженным в естественную щель осколком кости, подпертым к тому же маленьким клинышком. В торчащих с двух сторон половинках кости при желании можно узреть глаза, а в каменном мостике над щелью – нос. Вопрос только в том, знал ли неандерталец, что сделал “маску”, или он имел на этот счет свои мысли? В румынской пещере Чиоарей-Бороштени (47–55 тыс. лет назад) обнаружены сосуды из обломков пещерных сталагмитов со следами охры внутри, но чистые снаружи. Судя по следам скобления и полировки в центре чашечек, внутри них толкли охру. Больше полусотни кусочков красной и желто-красной охры найдены тут же (Cârciumaru et al., 2002). Как неандертальцы ее использовали – нам неведомо. Может, раскрашивали куски коры, может – друг друга, а то и использовали как средство от насекомых. Как знать, возможно, они творили и настенные росписи, да те просто не сохранились – все ж таки времени утекло немало. Единственным примером настоящего рисунка из мустьерского слоя является изображение леопарда, процарапанное на кости бизона, найденной на украинской стоянке Пронятин (30–40 тыс. лет назад). Однако с пронятинским рисунком есть свои проблемы. Во-первых, гравировка выполнена на губчатой ткани, а так никто никогда не делал, ибо на ней нормально ничего изобразить не получится. Поэтому есть подозрение, что леопарда увидел в случайных трещинах только археолог – автор находки, а неандертальцы тут ни при чем. Находка старая, но ни разу не переисследовалась, так что этот принципиальный вопрос ждет своего решения. Во-вторых, датировка стоянки относится как раз ко времени, когда неандертальцы сменялись кроманьонцами, так что потенциально рисунок мог быть создан сапиенсами, пользовавшимися мустьерскими орудиями. Человеческих костей в Пронятине нет, так что и с этой стороны вопросов больше, чем ответов. Гораздо лучшую доказательную базу имеет неандертальский “культ медвежьих черепов”. В пещерах Швейцарии, Австрии, Германии, Хорватии и Кавказа были обнаружены тайники со спрятанными там черепами пещерных медведей. Примеров таких весьма много – Петерсхеле, Драхенлох, Вильденманлислох, Зальцофен, Ле-Фюртен, Регуду, Радоховская пещера, Ишталлошко, Ветерница, Верхняя пещера Цуцхватской пещерной системы, Азых, Кударо I, Аман-Кутан, Ильинка. Целые черепа медведей обнаружены в разного рода ямах, нишах и каменных ящиках, закрытыми плитами и стенками из камней. Это вряд ли запас еды на черный день, ведь в голове мяса не так много, да и востребованы тайники не были. В некоторых случаях пещеры расположены слишком высоко над уровнем моря и не содержат собственно культурных слоев. Видимо, неандертальцы в таких не жили, а лишь иногда наведывались сюда ради охоты на медведей. Головы тащить вниз было бессмысленно, вот они и складывали их в кучи. Что они при этом думали? Были ли это оформленные обряды или мимолетные движения души?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно