|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 42

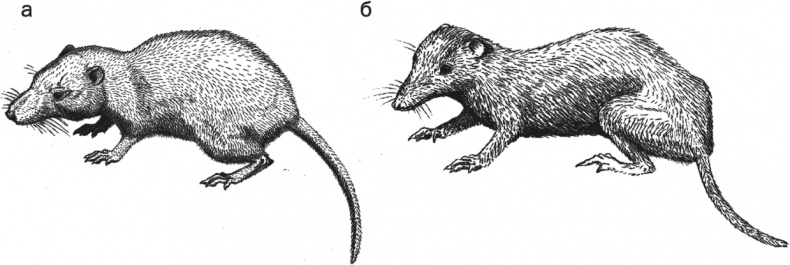

Рис. 14. Adelobasileus cromptoni (а) и Morganucodon watsoni (б). Выкармливание детенышей некими выделениями типично не только для млекопитающих. У рабочих пчел вырабатывается маточное молочко, и если им кормить личинку, то из нее разовьется новая матка, – поистине царская диета (будущих рабочих кормят пергой – смесью пыльцы и меда). У некоторых скатов и акул еще в утробе матери эмбриону в рот впячивается специальный вырост, выделяющий аналог молока. Кожными выделениями кормят молодь рыбки дискусы Symphysodon aequifasciata, а также самцы индийских сомиков-мистов Mystus aor и M. seenghala. В зобе голубей образуется “птичье молоко”, которым они кормят птенчиков в первые дни после вылупления; пингвины и фламинго выделяют аналогичное вещество стенками пищевода и желудка, причем у последних “молоко” розовое – как и сами птицы. Выкармливание молоком повлияло и на зубы млекопитающих. У рептилий после вылупления зубы успевают смениться несколько раз, а челюсть растет, в итоге положение зубов относительно друг друга получается довольно хаотичным. У млекопитающих до некоторого момента зубы не нужны и даже вредны. У детенышей их нет, число смен сокращается, а когда зубы появляются, челюсти уже имеют более-менее крупные размеры, так что зубы выстраиваются в более постоянном и стандартном порядке, чем у рептилий. Становится возможным точное смыкание-окклюзия, а это опять же повышает эффективность хватания, разрывания и жевания пищи. Забота о беспомощном потомстве неизбежно должна способствовать и развитию мозга и усложнению поведения. Уголок занудства Млекопитающие унаследовали от зверообразных предков и развили целый комплекс особенностей. Теплокровность-гомойотермия и интенсивный обмен веществ обеспечиваются интенсификацией дыхания, что возможно благодаря исчезновению брюшных ребер, появлению диафрагмы, тянущей легкие в новом направлении, и альвеолярному строению этих легких. Млекопитающие обрели поясницу: поясничные ребра окончательно срослись с поперечными отростками позвонков (нынешний поперечный отросток поясничного позвонка – это большей частью именно реберный отросток, то есть бывшее ребро, а настоящий поперечный если и виден, то в виде маленького пупырышка – добавочного отростка). Дело в том, что диафрагма отделила грудную полость от брюшной, так что дыхательная функция поясничных ребер стала неактуальной. С другой стороны, конечности стали вертикальными и переместились под тело, а из-за этого горизонтальные движения позвоночника грозят неустойчивостью и падением (рептилиям проще – у них ноги враскорячку, да и вообще они лежат на пузе, а не приподняты над землей, так что можно изгибаться вбок сколько угодно, не упадешь). Со звериным положением ног лучше изгибать позвоночник вверх-вниз, но поясничные ребра этому мешают, стучась друг об друга, поэтому млекопитающие от них избавились. Навсегда пропали у млекопитающих брюшные ребра: защищать живот у маленькой и в любом случае уязвимой зверюшки нет смысла, а спасаться гораздо проще, убегая, извиваясь и протискиваясь в щели, чему лишние кости только мешают. Итогом стала вертикальная подвижность поясничного отдела позвоночника, теперь мы можем наклоняться вниз. Без этого гораздо труднее было бы создать поясничный лордоз, прямохождение и собирательство руками в полусогнутом положении. Как бы мы копали картошку и дергали морковку на даче с поясничными и брюшными ребрами? По той же причине и тому же принципу исчезли и шейные ребра. Теплую кровь разносит по телу четырехкамерное сердце, а из двух дуг аорты сохраняется только левая (птицы, что характерно, избавились как раз от левой, оставив правую – симметричное и равное по сути решение): это дает экономию сил, ведь в одном сосуде трение крови о стенки вдвое меньше, чем в двух. Полученное тепло сохраняется благодаря шерсти, которая заодно усиливает осязательные способности. Кожа сохраняет и развивает многочисленные кожные железы, в том числе запаховые, сальные, потовые и на их основе – молочные. Конечности совершенствуются, выпрямляются под тело (хотя и не сразу, и не у всех). Безъядерные эритроциты млекопитающих лучше переносят кислород. Замечательно, что у амфибий эритроциты очень большие, но плотность их невелика, ведь этим задумчивым животным надо не так много кислорода. У рептилий красные кровяные клетки заметно меньше и вытянутее, ведь более бодрый характер подразумевает большие затраты кислорода, а при уменьшении объема площадь уменьшается медленнее, так что в том же объеме крови можно иметь большую площадь мембран и, стало быть, переносить больше кислорода. Птицы и млекопитающие теплокровны, но по-разному решили геометрическую задачу дальнейшего прироста площади клеток. Эритроциты птиц стали еще мельче и еще вытянутее – так их можно уложить плотнее, зазоров остается меньше. Млекопитающие же (начиная с яйцекладущих), кроме уменьшения размера, избавились от ядра и вогнули стороны эритроцитов внутрь, а некоторые – копытные, которым надо много бегать, – еще и вытянули. Такие “плюшки” можно сложить еще плотнее (и плотность действительно растет на порядки), больше кислорода – больше метаболизма, лучше работа мышц и мозга. Крупный головной мозг с развитыми полушариями конечного мозга, покрытыми новой корой неокортексом, – общая черта всех млекопитающих, от однопроходных до человека. Некортекс в числе прочих взял на себя функцию управления сознательными движениями, импульсы которых пошли по новому корковоспинномозговому пути (соответственно, возникли элементы этого пути – ножки мозга, продольные волокна моста и пирамиды продолговатого мозга). Не обошлось и без “мусора”: вентральный таламус, управлявший движениями у рыб и амфибий, у рептилий, птиц и особенно млекопитающих стал простым переключателем импульсов; по большому счету, он тормозит процесс, без него мы могли бы двигаться быстрее, но коли он уже есть в мозге, то деться никуда не может. Мутация, которая провела бы аксоны коры сразу до мышц без переключения на вентральном таламусе, слишком маловероятна. Самые первые млекопитающие имели мозг в 3–4 раза больше, чем у тероморф того же размера, заметно бо́льшую улитку внутреннего уха, гораздо более крупные и сложные обонятельные полости (сопоставление данных по современным животным показывает, что в разы увеличилось число обонятельных рецепторов). Изменения сказались и на внешности: у рептилий – и в том числе зверообразных – носовые отверстия на черепе разделены широким костным промежутком. У млекопитающих он сузился до тонюсенькой носовой перегородки, ушедшей внутрь (опять впячивание – универсальный процесс формообразования, проходящий красной нитью через всю эволюцию), так что снаружи осталось непарное носовое отверстие, хотя ноздри на мягком носе сохранились парными, разделенными лишь хрящом. Благодаря этому теперь мы можем вставлять в носовую перегородку кольца, косточки и прочие красивые бирюльки – очевидный прогресс по сравнению с рептилиями. Высокий обмен веществ у млекопитающих обеспечивается массой приспособлений. Одним из них является диафрагма – куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости. Как ни странно, в эмбриональном состоянии диафрагма образуется из шейных мышц. Если же вдуматься, это логично, ведь легкие – вырост глотки – снизу должны быть ограничены именно мышцами, расположенными рядом с глоткой, то есть именно шейными. Иначе говоря, у нас низ головы провалился аж до живота (другими же словами, немалая часть нашего тела выше диафрагмы – это рыбья голова). Вообще, такое уползание части шеи до середины туловища было возможно, видимо, у созданий, у которых шея была еще существенно недоделанной – на уровне самых первых рептилий или даже амфибий. Так что зачатки диафрагмы, видимо, появились заметно раньше зверей.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно