|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 39

Но зверообразные рептилии сделали особую ставку на свои зубы. Если у примитивных пеликозавров Pelycosauria разница в размерах зубов еще не очень заметна, то у всех прочих она уже чрезвычайно велика. Особенно полюбились тероморфам клыки – они огромны почти у всех зверообразных, как хищников (Titanosuchia, Eotitanosuchia и Gorgonopsia), так и растительноядных (Tapinocephalia), а у продвинутых дицинодонтов Dicynodontia остались вообще единственными зубами. Среди Venjukoviamorpha Ulemica invisa имела большие направленные вперед резцы и, видимо, была аналогом грызунов. Параллельно с зубами менялись жевательная мускулатура и нижняя челюсть; в частности, зверообразные научились жевать, появилась восходящая ветвь нижней челюсти и скуловая дуга на черепе. Теперь стало можно использовать пищу гораздо более эффективно. Когда крокодил ест добычу, чуть ли не больше половины он теряет, потому что может только оторвать кусок и проглотить его целиком. А уже в желудке крупный неразжеванный шмат мяса переваривается, понятно, очень медленно и неэффективно. Еще хуже растительноядным, ведь у растений есть прочная целлюлозная клеточная стенка, недаром травоядные черепахи такие медленные во всех отношениях. Предки млекопитающих справились с этими сложностями: пища меньше теряется, пережевывается, мясо размельчается, клеточная стенка разрушается, и в итоге еда лучше усваивается, а на этой основе можно и обмен повысить.

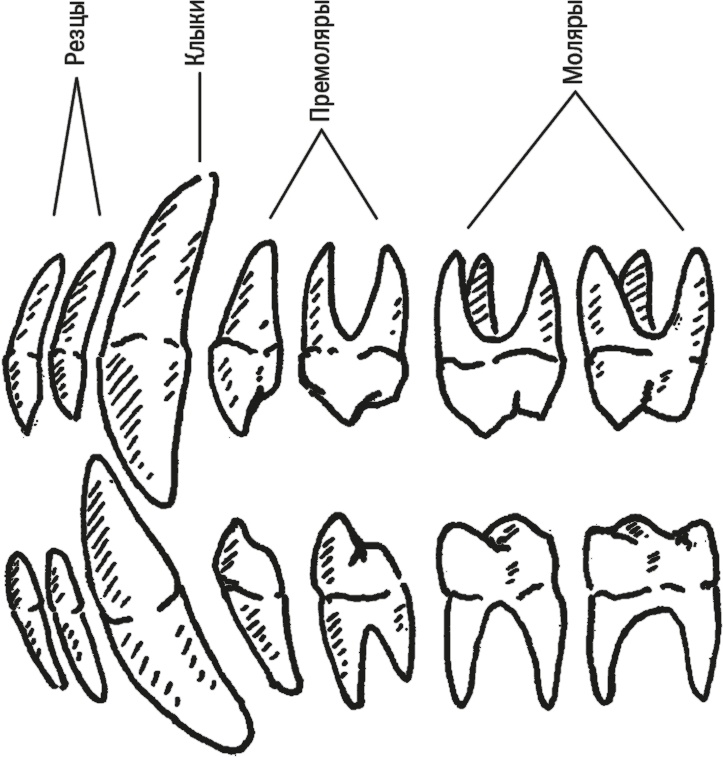

Рис. 13. Схема классов зубов. В последующем некоторые млекопитающие полностью утеряли часть достижений пращуров; например, у дельфинов все зубы одинаковы, а у муравьеда их вообще нет, но у большинства жизнь прямо зависит от гетеродонтности. Неспроста систематика млекопитающих – это в основном систематика зубов, а учитывая, что зубы – самый прочный элемент организма и в ископаемом состоянии сохраняются в основном именно они, эволюция зверей представляется обычно как эволюция зубов. Предки и родственники человека – не исключение. Взаимные пропорции резцов, клыков и моляров надежно отличают, скажем, грацильных австралопитеков от понгид, а парантропов от “ранних Homo”. Уголок занудства Зубы современных млекопитающих делятся на классы: спереди это резцы – плоские и широкие зубы, нужные для откусывания кусочков не очень прочной пищи; далее следуют клыки – по первоначальной задумке большие и острые, нужные для убивания или удержания добычи, но часто используемые только как сигнальные приспособления; после – премоляры (они же предкоренные) с назначением промежуточного раздавливания пищи; заканчивают ряд моляры (они же коренные; кстати, стоит подчеркнуть, что “коренные” не значит “постоянные”, это не генерация, а класс зубов) – широкие и часто бугристые, необходимые для пережевывания и перетирания еды. Классы зубов обозначаются латинскими буквами: резцы – I, клыки – C, премоляры – P, моляры – M. Номер верхних записывается верхним индексом (например, I¹), а нижних – нижним (например, M3). Для простоты зубы считают только в половинке челюсти; количество зубов называется зубной формулой. У человека формула такова: 2123/2123, то есть в верхней челюсти с одной стороны 2 резца, 1 клык, 2 премоляра и 3 моляра, в нижней – то же количество; всего 32 постоянных зуба. Исходная формула для приматов – 2143/2143, причем у предков человека исчезли первые два премоляра в каждой челюсти, так что первый человеческий премоляр в общеприматном масштабе на самом деле P3, а второй – P4. Молочные зубы обозначаются маленькими латинскими буквами: i, c и m. Секрет в том, что у ребенка на том месте, где у взрослого будут постоянные премоляры, растут зубы, морфологически похожие на постоянные моляры (отчего они называются молочными молярами; соответственно, молочная формула 212/212, всего 20 молочных зубов), а того места, где будут постоянные моляры, у малого дитятки вообще пока нет, так как челюсть короткая. По мере роста челюсти появляется место для постоянных моляров. Правда, для третьего иногда простора не хватает, тогда он упирается в соседние, и начинаются проблемы; прорезывается он позже всех прочих и потому называется “зубом мудрости”. Впрочем, он может и вообще не вырасти. Закавыка, однако, состоит в том, что постоянные моляры являются на своем месте на самом деле первой генерацией зубов, так что в действительности они молочные, просто остающиеся на всю жизнь, а постоянных моляров у нас, строго говоря, вообще нет. Ежели дожить лет до девяноста и донести до этого почтенного возраста зубы – малореальное сочетание, – то можно осчастливиться третьей генерацией зубов (чаще это происходит с резцами), но это бывает крайне редко. Впрочем, иногда такое случается и в подростковом возрасте, когда, например, уже постоянный премоляр выпадает, а на его месте появляется новый зуб. Когда люди научатся искусственно регулировать эти процессы, можно будет выращивать зубы сколько влезет. Разные животные могут выращивать неодинаковое число генераций зубов. У акул и рептилий они растут по необходимости. Скажем, аллигатор сменяет каждый зуб в среднем полсотни раз. У большинства млекопитающих все как у людей (хотя, конечно, зубные формулы у всех свои), но у некоторых встречаются экзотические варианты. У некоторых неполнозубых нет молочной генерации зубов, а у кроликов и морских свинок молочные могут сменяться постоянными еще до рождения. У слонов и сирен – ламантинов и дюгоней – новые коренные зубы появляются в задней части челюсти и со временем смещаются вперед, замещая стертые передние, которые по надобности выпадают; таких генераций может быть сколько угодно. У слонов новые зубы перестают закладываться лет этак в двадцать, прорезываться – в сорок, а окончательно стираются в шестьдесят. Зубами можно ухватить добычу, но сначала ее надо найти. В этом может помочь слух. Рептилии слышат в значительной степени через нижнюю челюсть, ведь они ползают, прижимаясь к земле, неспроста они именуются пресмыкающимися; колебания от почвы через кости передаются к уху. Может, они бы и рады гордо поднять голову, но у них не очень получается, ведь уровень их метаболизма низок, в мышцах мало митохондрий, отчего мускулатура белая и не может долго тонически сокращаться. Поэтому рептилии движутся “мультяшно” – рывками, дерганно. По-своему это удобно: можно быстро метнуться из засады, как это делают крокодилы или удавы, можно даже взлететь – грудные мышцы некоторых птиц устроены все так же, но плавных изящных движений, упругой походки и долгой тяжелой работы без устали рептилиям совершать не дано. Зверообразные рептилии ускоряли свой обмен веществ и совершенствовали конечности. По крайней мере, они смогли поднять свою переднюю часть тела над землей (в частности, они обрели истинный коракоид – особую независимую кость плечевого пояса; у человека коракоид срастается с лопаткой между 11 и 16 годами, превращаясь в клювовидный отросток, до этого времени ребенок еще немножко зверообразная рептилия). Но челюсть рассталась с почвой, а слышать хотелось. Большинство рептилий, а после и птицы решили эту проблему, усовершенствовав барабанную перепонку и прикрепив ее к задней части щеки, но пеликозавры были неудачниками, они не смогли развить аналогичное строение из-за особой формы височной области и слишком низкого прикрепления нижней челюсти: необходимость повышенного обмена веществ, начинающееся подразделение зубов на классы и, соответственно, боковые жевательные движения челюстей не позволяли приделать барабанную перепонку, как у рептилий, иначе она рвалась бы от нагрузок на челюсть. Укрепление задней части черепа и массивность единственной слуховой косточки-стремени грозили глухотой, а потому тероморфы пошли своим путем. Благо основание черепа и нижняя челюсть предков были сделаны из целой кучи костей. Одна из задних черепа – квадратная – и одна из задних челюсти – сочленовная, соединявшиеся с барабанной перепонкой, “переползли” вглубь, уменьшились и стали наковальней и молоточком. Вокруг они были окружены угловой костью (тоже из задней части нижней челюсти), превратившейся в барабанное кольцо, держащее и барабанную перепонку. Со всех сторон наползли элементы височной кости и скрыли кусок нижней челюсти – по совместительству среднее ухо – внутри черепа. Раз барабанная перепонка углубилась в череп, не мешает приспособить снаружи рупор – ушную раковину, благо ее не так сложно сделать из окружающей кожи. Иначе говоря, наружное ухо – это компенсация компенсации, попытка избежать потери слуха из-за побочных эффектов попытки избежать потери слуха, а не великое прогрессивное достижение.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно