|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 103

Нотарктиды Notharctidae – весьма богатое семейство, появившееся в начале эоцена и исчезнувшее в начале олигоцена. Ранние представители подсемейства церкамониин Cercamoniinae (типа Donrussellia) были предками прочих групп нотарктид, а также семейств адапид Adapidae и азибиид Azibiidae. Таким образом, церкамониины – непосредственные, хотя и очень дальние предки лемуров. В 1984 году в Германии нашли целый скелет Darwinius masillae с отпечатком тела и шерсти вокруг; этот зверек жил 47 млн лет назад. В его строении можно усмотреть черты высших обезьян: мордочка короткая, половинки нижней челюсти сросшиеся, нет когтей на пальцах, на таранной кости имеется фасетка для малой берцовой кости. Впрочем, с наибольшей вероятностью эти продвинутые черты возникли конвергентно – независимо у дарвиниуса и обезьян. То же можно сказать про намного более позднего Afradapis longicristatus из Египта, жившего 37 млн лет назад, представителя особого подсемейства Caenopithecinae. Другие ранние нотарктиды – азиадапины Asiadapinae – известны из Индии. Marcgodinotius indicus, живший 53 млн лет назад и весивший всего 130 г, настолько похож на примитивную обезьяну Anthrasimias gujaratensis из эосимид Eosimiidae, что до сих пор неясно – один это вид или два разных. Вместе с тем большинство черт Marcgodinotius indicus – наиболее примитивны среди всех адаписовых приматов. Такая комбинация, если вдуматься, логична: самые примитивные полуобезьяны должны быть похожи на самых примитивных обезьян. Отлично сохранились останки нотарктуса Notharctus tenebrosus из подсемейства Notharctinae из Северной Америки. Этот почти полуметровый примат с длинным хвостом весьма напоминал лемуров, однако имел даже более продвинутое строение: его морда уменьшена, а глаза развернуты вперед и окружены замкнутым костным кольцом. Его родственник смилодектес Smilodectes gracilis имел еще более короткую мордочку; обонятельные луковицы смилодектеса были редуцированы, а зрительные центры мозга развиты, что свидетельствует о дневном образе жизни. Как и большинство адаписовых, он был древесным и листоядным.

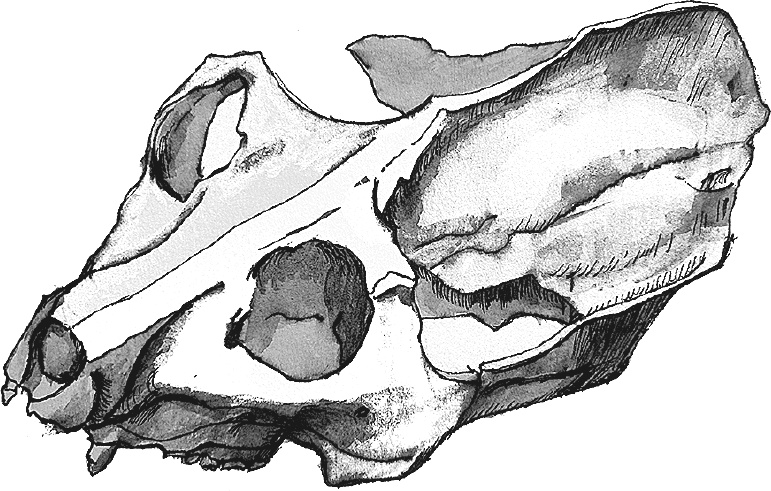

Рис. 27. Череп Adapis parisiensis. Адапиды Adapidae известны преимущественно из Франции, Германии и Швейцарии, но в 1990-х гг. их представители были найдены в Китае (Adapoides troglodytes) и Северной Африке (Djebelemur martinezi и близкие ему формы, выделяемые в особое подсемейство Djebelemurinae). Лучше всего изучены парижский адапис Adapis parisiensis и более крупный Leptadapis magnus, от которых найдено довольно много целых черепов, в том числе более двадцати – еще в XIX веке. Обилие материалов позволило рассчитать уровень полового диморфизма, то есть степень различий самцов и самок. Выяснилось, что самцы весили примерно в полтора раза больше самок, а половой диморфизм по клыкам не больше или совсем немного больше, чем по размерам тела (Gingerich, 1981). Стало быть, межсамцовая конкуренция была незначительной, а в группах, скорее всего, присутствовало сразу множество и самок, и самцов. Leptadapis magnus весил в среднем 8,4–9 кг, а отборные самцы аж 11,5 кг, тогда как чуть более поздний Adapis parisiensis – всего 2 кг (Gingerich et Martin, 1981). Мозг последнего имел размер лишь 8,8 см³ (втрое меньше, чем у кошки!); сравнение с современными полуобезьянами показывает, что адапис сильно уступал им в интеллекте. Маленькие глазницы свидетельствуют о дневном образе жизни, очень маленькие подглазничные отверстия – о редукции вибрисс. Слух у адаписов был отличный, но зрение все же играло роль главного органа чувств. Адаписы были древесными и преимущественно листоядными животными. Североафриканские азибииды Azibiidae, жившие от 52 до 35 млн лет назад, были намного более мелкими животными: азибиус Azibius trerki – 115–160 г, другой вид того же рода – 630–920 г, алжирипитек Algeripithecus minutus – всего 65–85 г. Это были древесные ночные животные с очень большими глазами и длинными вибриссами. У нижне-среднеэоценового алжирипитека с большой вероятностью имелась зубная щетка из нижних резцов, так что этот примат – один из лучших кандидатов на роль общего предка лемурообразных и лориобразных. Впрочем, на это почетное звание претендует и другой североафриканский примат – джебелемур Djebelemur martinezi, живший около 50 млн лет назад в Тунисе. Его выделяют в подсемейство Djebelemurinae, подгруппу адапид. Хотя у него нет зубной щетки, все же по комплексу признаков он оказывается отличным предком для африканских галаго, тем более что и по размерам – 100 г – он идеально соответствует карликовым галаго. Последние адаписовые – сиваладапиды Sivaladapidae – дожили до конца миоцена (10 или даже 7 млн лет назад). Это были не очень крупные, но и не слишком мелкие – от 0,5 до 4 кг – животные, древесные, частично фрукто-, частично насекомоядные. В Таиланде найден среднемиоценовый Siamoadapis maemohensis. В Индии и Пакистане позднемиоценовые Sivaladapis nagrii и Indraloris himalayensis найдены вместе с останками сивапитеков Sivapithecus, а в Китае три вида Sinoadapis – с человекообразными юаньмоупитеками Yuanmoupithecus, люфенгпитеками Lufengpithecus и лаккопитеками Laccopithecus. Таким образом, последние представители примитивнейших полуобезьян передали эволюционную эстафету продвинутым гоминоидам. Современные орангутаны ловят лори; может быть, сивапитеки так же гонялись за их отдаленными родственниками? Вымирание последних адаписовых совпало с периодом похолодания и осушения климата; видимо, и конкуренция со стороны полуобезьян новых типов заметно возросла. Некоторые палеоприматологи предполагают, что адаписовые могли быть предками и высших обезьян – это так называемая “адапоидная гипотеза”. В качестве переходных форм от адаписовых к обезьянам назывались Darwinius masillae, Algeripithecus minutus и Djebelemur martinezi, но сторонников этой точки зрения сейчас немного. Современные полуобезьяны делятся на лемурообразных Lemuriformes (лемуры Мадагаскара), лориобразных Lorisiformes (галаго и потто Африки и лори Юго-Восточной Азии) и руконожковых Chiromyiformes (руконожка Мадагаскара). Размер этих животных колеблется от мыши до небольшой собаки, некоторые ископаемые лемуры были с крупную собаку или даже гориллу. Практически все они ночные или сумеречные, отчего круглые глаза – самая яркая черта всех полуобезьян. Современные лемуры – жители только одного острова, но на нем, к сожалению, не найдены древнейшие предки лемуров. Удивительным образом ближайший родственник – Bugtilemur mathesoni – обнаружен в нижнем олигоцене Пакистана (впрочем, он может быть древнейшим мышиным лемуром, адаписовым приматом или же вообще шерстокрылом подсемейства Ekgmowechashalinae). Как лемуров занесло на Мадагаскар – непонятно. Остров был отделен от Африки уже в мезозое 160–165 млн лет назад, так что приматы могли достичь своей земли обетованной только по воде – на плотах из переплетенных растений, скорее всего, из Восточной Африки.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно