|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 100

Эти крошечные зверюшки жили на самой границе мелового и палеогенового периода 65 млн лет назад на территории нынешних Канады и США. Один зуб был даже найден в меловых отложениях, содержащих кости динозавров. Зубы пургаториуса крайне примитивны, но некоторые “приматные” черты в них угадываются. Однако до недавнего времени было неясно, какой образ жизни вели эти первопредки. Более поздние плезиадапиформы были довольно разнообразны: часть из них была древесной, но некоторые вроде бы жили на земле, в лесной подстилке. А ведь древесность – одна из важнейших отличительных черт приматов как отряда! Когда же появилась эта особенность? Новейшие находки, сделанные в США, проливают свет на первые шаги прародителей приматов. В Монтане были найдены кости ноги – таранные и пяточные – в отложениях древностью 65 млн лет (Chester et al., 2012, 2015; Clemens et Wilson, 2012). Они оказались приспособлены к активным поворотным движениям, типичным для древесных существ; детали строения указывают на принадлежность владельца к плезиадапиформам и родство с приматами. А ведь в это переходное от мела к палеогену время нам известен лишь один род приматоподобных существ – пургаториус. Именно поэтому исследователи предположили, что новонайденные плюсневые кости и обнаруженные ранее зубы принадлежали одному виду существ. Пургаториуса трудно назвать приматом – слишком уж он примитивен даже для полуобезьян. Тем более интересно, что древесный образ жизни, определивший облик и эволюционную судьбу всех приматов, появился задолго до них самих. Попытки стать приматом – плезиадапиформы

Плезиадапиформы (отряд Plesiadapiformes или подотряд Plesiadapiformes отряда Primates) известны из палеоцена и эоцена Европы, Северной Америки и Азии (65–42 млн лет назад). Обликом и образом жизни они были во многом похожи на грызунов. Размеры с мышь или крысу, вытянутая мордочка, маленький и просто устроенный мозг, глаза, расположенные по бокам головы, короткие массивные лапы, длинный хвост – все это общие признаки всех некрупных млекопитающих. Плезиадапиформы, с одной стороны, в общем плане строения имеют много от приматов, с другой – отличаются рядом параметров. Например, плезиадапиформы имели когти на всех пальцах, по крайней мере у части видов отсутствовало окостенение слуховой капсулы, многие обладали специализациями в зубной системе. Благодаря отпечаткам из французского местонахождения Мена известно, что плезиадаписы владели пушистым хвостом – не слишком характерным для приматов. При этом из палеоцена и эоцена неизвестны другие млекопитающие, которые могли бы быть предками приматов. Посему включение плезиадапиформов в приматов или исключение из этого отряда – вопрос совести, а не таксономии. В настоящее время их все же чаще выделяют в самостоятельный отряд Plesiadapiformes, но близость к приматам подчеркивается объединением тех и других в рамках надотрядной группировки Primatomorpha. Несмотря на древность, известно весьма много разных плезиадаписовых, в основном по зубам, но есть находки и целых скелетов. Замечательно, что даже на ранних этапах эволюции они были чрезвычайно многообразны. Это тем более так, поскольку мы знаем лишь о малой доле из общего числа столь древних животных. Густой букет родов и видов, возникший чуть ли не мгновенно из единого предка, называется первой радиацией приматоморфов.

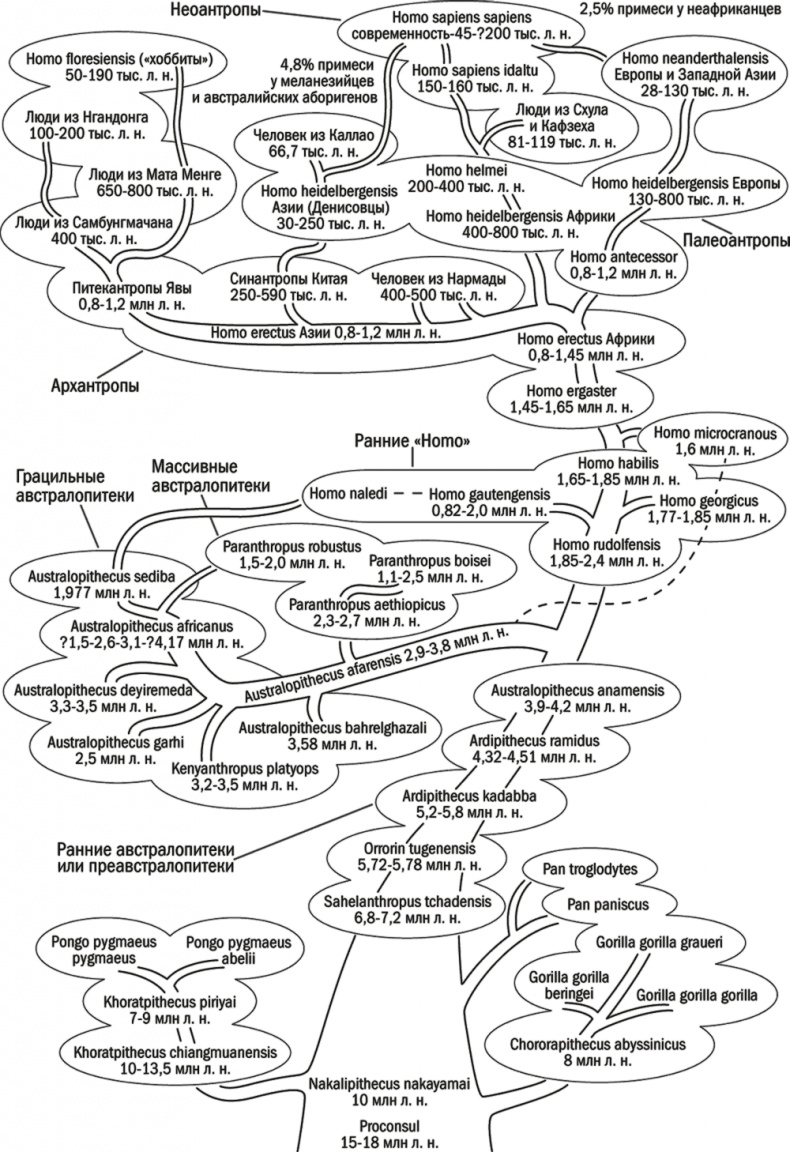

Рис. 26. Схема эволюции приматов Относительно типа передвижения и образа жизни плезиадапиформов велись споры. Одни считали их наземными (Gingerich, 1976, 1984), другие – древесными (Szalay et Delson, 1979), однако ж отсутствие срастаний костей, гибкость конечностей и пропорции кисти однозначно свидетельствуют в пользу второго варианта. Впрочем, древесность древесности рознь: плезиадапиформы не умели бегать и скакать по веткам так же резво, как делают это сейчас обезьяны. Может, потому они и приобретали специализации зубов, подобные грызуньим, – при пониженной мобильности надо извлекать из доступных ресурсов максимум выгоды? Неспроста зубная система, аналогичная системе многобугорчатых – с резко выступающими резцами, крупным режущим премоляром и перетирающими или давящими молярами, – возникала неоднократно среди примитивных приматоподобных существ: у саксонеллид Saxonellidae, карполестоидов Carpolestoidea и фенаколемуриновых Phenacolemurinae. Наблюдая, сколь неряшливо едят обезьяны – без конца роняя что-то, выедая лишь самые вкусные кусочки и оставляя массу объедков, – можно задуматься. Обезьяны всегда могут быстро переместиться и найти новые вкусняшки, а медленные плезиадапиформы, грызуны и многобугорчатые вынуждены довольствоваться тем, что есть на месте, и грызть до победы. Уголок занудства Тип питания определяется по форме бугорков на молярах: высокие и острые типичны для насекомоядных животных, низкие и тупые – для растительноядных. Можно посчитать длину режущих гребешков эмали относительно длины самого зуба: у насекомоядных и листоядных гребешки будут относительно длинные (ведь надо пережевывать хитин или целлюлозу), у фруктоядных намного меньше, а у любителей нектара и древесных смол – совсем короткие. У насекомоядных эмаль обычно более гладкая, а у растительноядных – морщинистая. Еще точнее можно определять диету по микростертости эмали: тут учитывается регулярность или беспорядочность царапин, их частота, направление, глубина и форма краев, микросколы, видные под электронным микроскопом (например: Calandra et al., 2012; Scott et al., 2012). Для анализа этих особенностей используются фракталы – вот зачем будущим биологам могут понадобиться уроки геометрии в школе! У листоядов обычно очень крупные челюсти, так как листья малопитательны, их надо есть очень много; на углу нижней челюсти листоядов обычно развит большой дополнительный отросток. Несмотря на внешнее сходство, зубная система специализированных плезиадапиформов не была идентична таковой грызунов. У представителей семейства плезиадапид Plesiadapidae верхние резцы имели бугорки и не были самозатачивающимися. У многих полностью исчезли нижние клыки и вторые нижние резцы, а у некоторых и верхние клыки, так что между резцами и премолярами имелся большой зазор – диастема. От ранних форм к поздним доля мягкой пищи – фруктов и особенно листьев – в рационе, вероятно, увеличивалась (Boyer et al., 2010a). Плезиадапиды были одними из самых успешных животных своего времени, в некоторых местонахождениях они встречаются чаще всех остальных млекопитающих. Это отразилось и в распространении: в Европе, Северной Америке, Пакистане и Китае с нижнего палеоцена по нижний эоцен. Размеры их сильно варьировали – самые мелкие были как белка, а некоторые были довольно крупными – размером с крупную кошку. Не слишком родственны, но экологически схожи с плезиадапидами микросиопиды Microsyopidae, жившие с верхнего палеоцена по средний эоцен в Северной Америке; среди них встречались животные размером с бобра. Относительно микросиопидов, впрочем, есть сомнения: некоторые специалисты считают их грызунами, насекомоядными или группой в отряде шерстокрылов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно