|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 13

На первый взгляд выход, предлагаемый таким смещением акцента исследований, был сугубо формальным – не выходом даже, а остановкой, отказом выбирать из двух зол. Однако на деле превращение поведения в самостоятельный предмет исследований позволило добиться на удивление значительных успехов в понимании этого предмета. Среди ученых, занявшихся новым предметом, с самого начала наметились два основных направления. Те и другие занимались исследованием поведения – но при этом у них разительно отличались не только методы и объекты, но и основные понятия и категории, в которых они осмысляли результаты своих исследований. В частности – представление о том, что же такое это самое «поведение» и из чего оно состоит. Одно направление сложилось в основном в США, было представлено преимущественно психологами и интересовалось главным образом феноменом обучения – то есть индивидуальных адаптивных изменений поведения. Его основным методом стал лабораторный эксперимент. Другое направление развивалось главным образом в Европе (прежде всего в Англии и Германии), объединяло в основном зоологов и изучало в первую очередь врожденные, неизменяемые формы поведения, характерные для целых видов. Вся дальнейшая история наук о поведении животных связана в основном с этими направлениями, с разработанными ими методами и теоретическими представлениями (хотя были и другие, не связанные с ними школы и традиции – и по крайней мере об одной из них не сказать просто невозможно). Им и их наследникам будут посвящены почти все последующие главы нашей книги. Но прежде чем продолжить рассказ о них, мы должны бросить хотя бы беглый взгляд на фигуру, которая осталась вне школ и направлений, вдали от теоретических споров – но без которой невозможно представить историю изучения поведения животных.

Интермедия 1

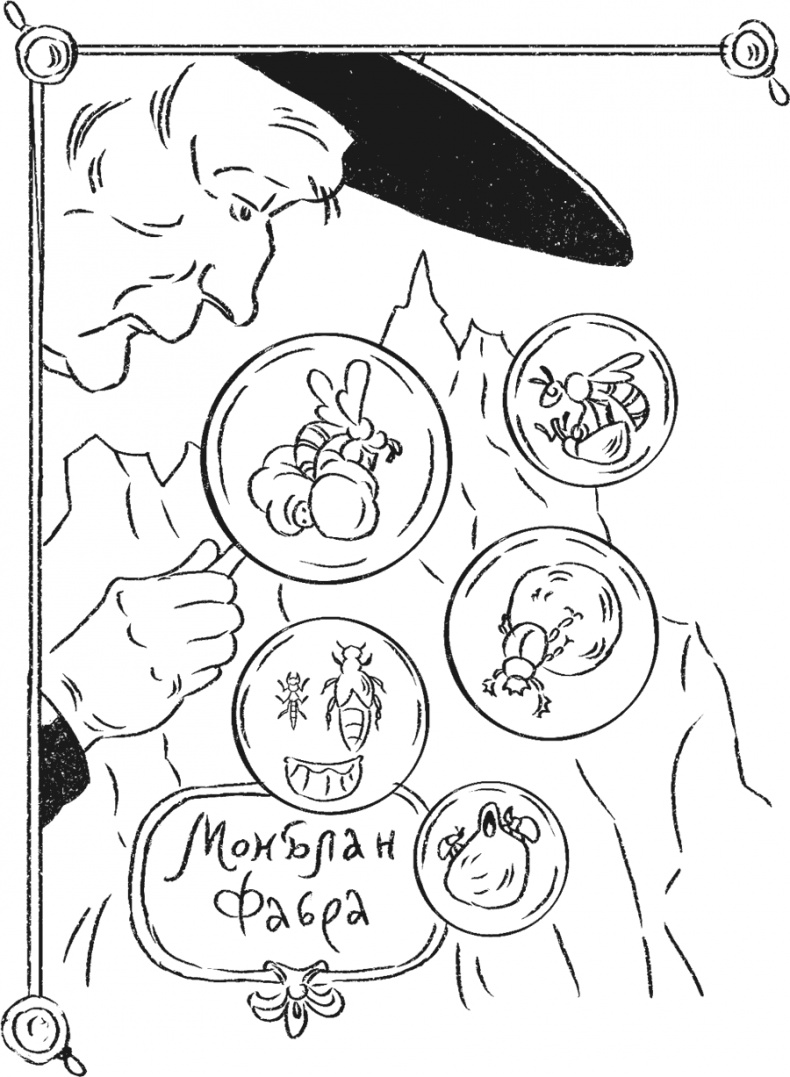

Натуралист на пустыре Положение Жана Анри Фабра в истории науки своеобразно и довольно двусмысленно. Еще при жизни он получил множество самых престижных научных и государственных наград и, наверное, по сей день остается самым знаменитым энтомологом всех времен и народов. Но при этом мало кто может вразумительно сказать, что же, собственно, сделал этот ученый, какие явления он открыл, какие теории выдвинул. Если людей, знакомых с историей биологии, спросить, кто такой Фабр, то ответы наверняка будут содержать самые лестные эпитеты – если уж не «великий», то как минимум «крупнейший» и «выдающийся». А если просто попросить назвать наиболее значительных биологов XIX века, то четверо из пяти не упомянут Фабра вовсе. Словно бы человек достиг выдающихся успехов в своей области, да только сама эта область – как бы и не совсем наука. Или, по крайней мере, лежит где-то далеко в стороне от магистральных проблем и путей науки. Поприще Фабра действительно необычно для его века. В ту пору «естественная история» еще не была поделена границами отдельных дисциплин: все занимались всем, и один и тот же ученый мог с успехом исследовать то структуру горных пород, то строение усоногих раков, то экологическую роль дождевых червей, то способы выражения эмоций у приматов. Бесспорной царицей биологии была сравнительная анатомия, а другими «горячими точками», наиболее бурно развивавшимися направлениями – сравнительная эмбриология и филогенетика. В географическом же измерении передний край науки проходил вдали от обжитой Европы – в джунглях Амазонии и Малайи, в пустынях Центральной Азии, в морях и океанах. Фабр тоже интересовался широким кругом проблем естествознания, писал популярные книги по химии и астрономии, создал отличные атласы грибов Южной Франции и морских раковин Корсики, но свои оригинальные исследования ограничил единственным классом живых существ – насекомыми (лишь изредка заглядывая к их соседям по системе природы – паукообразным). Их он изучал в ближайших окрестностях городов, где жил, а в последние десятилетия – так просто рядом с собственным домом или внутри него. И хотя он уделял некоторое внимание их строению и даже пытался выделять и описывать новые виды (позднее упраздненные), главным предметом его интересов было поведение насекомых. Этот эфемерный феномен Фабр и изучал более полувека. Биография Фабра описана подробно и многократно, в том числе и на русском языке (можно напомнить биографический очерк Н. Н. Плавильщикова, предпосланный русскому изданию однотомника избранных трудов Фабра, или книгу И. А. Халифмана и Е. Н. Васильевой в серии «Жизнь замечательных людей»). Поэтому напомним только ключевые моменты. Фабр родился 22 декабря 1823 года в довольно бедной семье, однако благодаря своим способностям и интересу к наукам смог получить образование и стать учителем начальной, а затем и средней школы. Преподавал в городе Карпантра, затем в Аяччо на Корсике, а последние 19 лет своей учительской деятельности – в Авиньоне. В последние годы Второй империи был привлечен министром просвещения Виктором Дюпюи к работе над проектом реформирования школьного образования и даже успел получить свой первый орден Почетного легиона. Но после падения Наполеона III эти знаки внимания вышли Фабру боком: в 1871 году он был уволен из авиньонского лицея и фактически отлучен от единственной профессии, которой владел. Однако примерно в это время вошли в моду научно-популярные книжки по естествознанию для детей, которые Фабр начал писать, еще будучи учителем. Доход от этих книг не только обеспечил Фабру и его семье кусок хлеба и крышу над головой, но и позволил ему в 1879 году осуществить свою давнюю мечту: неподалеку от Оранжа (где он жил после изгнания из школы), в городке Сериньян, Фабр купил дом и прилежащий к нему довольно большой участок земли – бывший виноградник. Официально участок именовался «Пустырем» (harmas), и это слово вскоре стало названием всего «имения» Фабра, как бы подчеркивая, что пустырь, превращенный новым владельцем в микрозаповедник для насекомых и энтомологическую лабораторию под открытым небом, является главной ценностью владения. В «Пустыре» Фабр и прожил все оставшиеся годы, засадив часть его плодовыми деревьями и цветущими кустами, а бо́льшую часть оставив в нетронутом виде.

Миром насекомых Фабр увлекся уже во взрослом возрасте, когда ему перевалило за 30, и продолжал полевые наблюдения почти до конца своей долгой жизни (он умер 11 октября 1915 года, немного не дожив до 92 лет). В 1855 году вышла его первая научная статья – об одиночной осе церцерис. Поселившись в «Пустыре», Фабр стал публиковать свои наблюдения в виде серии книг под общим названием «Энтомологические воспоминания». Томики «Воспоминаний» выходили регулярно три десятилетия, последний, десятый вышел в 1909 году. А вся научная деятельность Фабра вместила в себя первый период истории зоопсихологии целиком: начав свои исследования за несколько лет до выхода «Происхождения видов», Фабр дожил до манифеста Уотсона и становления бихевиоризма (см. главу 3), хотя вряд ли узнал об этом: в последние годы он уже не работал с литературой, да и прежде не очень интересовался отвлеченными вопросами. Прогремела перевернувшая «естественную историю» дарвиновская революция [27], зародились, расцвели и вступили в полосу кризиса зоопсихология и собственно психология, вспыхнула и угасла теория тропизмов Лёба, Чарльз Уитмен и Конви Ллойд Морган наконец-то утвердили поведение животных (то, чем Фабр занимался к этому времени уже почти полвека) в качестве самостоятельного предмета исследований, Иван Павлов начал публиковать первые результаты изучения условных рефлексов. Круто менялась и вся биология: процвел и увял неоламаркизм и другие эволюционные построения XIX века, едва возникшая генетика заявила свои притязания стать основой всех наук о живом, экспериментальная эмбриология бросала вызов последовательному материализму предыдущего столетия, в круг понятий ученых вошли хромосомы, хлоропласты, вирусы, гормоны, витамины, фагоциты, антитела, группы крови. А упрямый старый натуралист день за днем и год за годом смотрел и описывал, как жук-навозник катит свой шар, как личинка осы сколии с церемонностью и неизменностью ритуала королевской трапезы ест свое огромное блюдо – личинку бронзовки, как жуки-могильщики закапывают в землю трупик мыши и как гусеницы походного шелкопряда идут своим бесконечным походом… Его не соблазняли возможности, открываемые новыми приборами и методами, он не вставал под знамена того или другого теоретического лагеря и не обсуждал корректность методологии. Он наблюдал.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно