|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 10

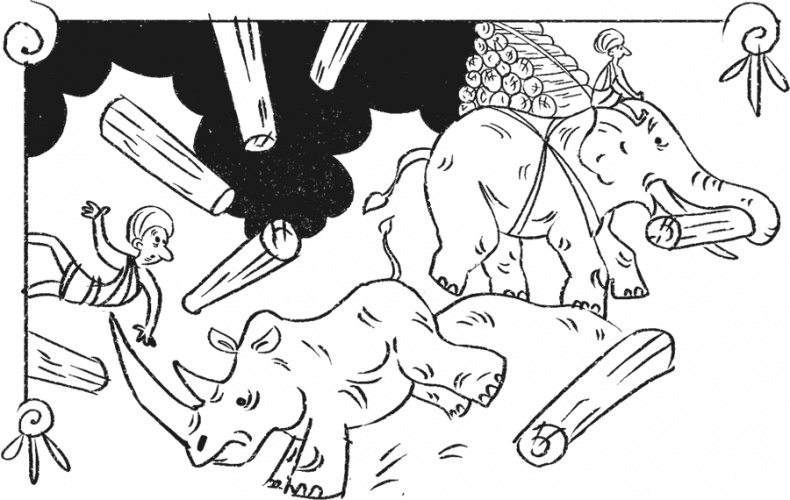

Антропоморфизм оказывался совершенно бессилен перед видовыми различиями в поведении. Известно, например, что слонов можно обучить слушаться команд погонщика, носить на спине людей и грузы, участвовать в бою. Многочисленные попытки обучить тому же носорогов не привели ни к чему. В чем бы ни состояла причина этой разницы, ясно, что ее невозможно объяснить, проводя параллели с человеческим поведением.

Все больше и больше исследователей задавались вопросом: а надо ли вообще проводить эти параллели? Нельзя ли объяснить наблюдаемые феномены чем-то другим, простым и измеримым, не привлекая таких ненаблюдаемых и непроверяемых понятий, как «подумал», «вспомнил», «захотел» и т. п.? На корабле зоопсихологии зрел бунт. И наиболее радикальным выразителем его стал немецкий (а затем американский) биолог с французским именем Жак Лёб. Этот ученый оставил свой след во многих областях биологии: он изучал искусственное оплодотворение и партеногенез у животных, процессы роста у растений, механизмы регенерации тканей, действие солей на живую клетку (в частности, на развивающуюся яйцеклетку), свойства белковых растворов, влияние температуры среды на продолжительность жизни животных и многое другое. И почти все его исследования можно объединить под рубрикой «действие простых физико-химических факторов (температуры, освещенности, концентрации определенных веществ и т. д.) на биологические процессы и явления». На любые загадки жизни Лёб искал простые ответы. Так же он подошел и к проблеме поведения животных. В 1890 году он выпустил книгу «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений». Основная ее идея была такова: известно, что у многих растений верхушки растущих побегов или цветы поворачиваются в сторону источника света. Это происходит за счет того, что свет каким-то (не важно, каким именно) образом тормозит растяжение молодых клеток. На затененной стороне стебля клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной, и стебель изгибается в сторону источника света. Для объяснения этого процесса не требуется привлекать не только никаких «психических функций», но даже никакой центральной регуляции: каждая клетка в своем функционировании подчиняется простому правилу (чем больше света – тем меньше растяжение), не нуждаясь в каких-либо дополнительных сигналах ни от соседних клеток, ни от других тканей и органов растения [20]. А нельзя ли таким же образом объяснить и поведение животных? Вот, скажем, известно, что некоторые мелкие пресноводные ракообразные (например, многие дафнии) днем держатся преимущественно в менее освещенных придонных слоях воды. Понятно, что объяснить это предпочтение «по аналогии с человеком» невозможно. А надо ли? Представим себе, что каждая отдельная дафния вообще не выбирает, куда ей двигаться. Просто падающий на нее свет возбуждает ее нервную систему, и та заставляет мышцы сильнее и чаще махать ногами-веслами. Дафния движется хаотически, но на свету это движение усиливается, а в тени – ослабевает. В результате при исходно равномерном распределении дафний по всей площади пруда из света в тень будет перемещаться больше рачков, чем из тени в свет – до тех пор, пока разница концентрации дафний на свету и в тени не уравновесит разницу их активности. Никакой психологии, минимум физиологических допущений, в основном – чистая физика вроде молекулярно-статистических моделей Максвелла и Больцмана! По сравнению с этой простой и ясной схемой даже концепция рефлекса (предполагающая строгое соответствие между внешним воздействием и ответной реакцией) выглядела ненужным усложнением или частным случаем. К тому же для рефлекса нужна хоть какая-то нервная система, а механизмы типа вышеописанного могут существовать даже у одноклеточных. Правда, непонятно, почему те же дафнии все же остаются в толще воды, а не набиваются под камни и коряги, где освещенность еще ниже. Но, наверно, там, вблизи дна, включается еще какой-нибудь тропизм – так по аналогии с реакциями растений назвал эти явления Лёб [21]. Теория тропизмов привлекла немало внимания и с тех пор неизменно излагается во всех учебниках и справочниках по зоопсихологии. Правда, мало кто готов был видеть в ней универсальный ключ к проблеме поведения в целом. Даже самому Лёбу было ясно, что в понятиях тропизмов очень трудно описать и объяснить, например, феномен обучения. Чтобы не отказываться от столь милого его сердцу взгляда на поведение как на однозначное следствие универсальных свойств живой материи, он вынужден был наделить все живое «мнемической функцией» (способностью запечатлевать внешние воздействия, сходной со способностью фотореактивов запечатлевать падающий на них свет, но чувствительной не к одному лишь свету, а к любым факторам среды) и способностью к ассоциации, то есть к связыванию регулярно совпадающих во времени воздействий – в результате чего прежде безразличное воздействие начинает производить эффект, аналогичный эффекту воздействия значимого. Эти построения были вполне в духе того времени: подобные идеи высказывались и в биологии, и в психологии. Но апелляция к ним лишала теорию Лёба ее главного козыря – объяснения поведения простыми физическими процессами. Каков бы ни был механизм этой загадочной «способности к ассоциации», ясно было, что чем-нибудь вроде «возбуждения нервной ткани под действием света» тут не обойтись.

Впрочем, у теории тропизмов хватало проблем и на ее собственном поле. Ну хорошо, допустим, дафнии собираются на затененных участках по чисто статистическим причинам, двигаясь в целом хаотически. А почему, например, насекомые – в том числе сугубо ночные – летят на свет? И почему они приближаются к источнику света не по прямой, а по сужающейся спирали? Почему в начале своей жизни лососи скатываются вниз по течению, затем долго вовсе не заходят в пресные воды, а потом, идя на нерест, движутся строго против течения? Применительно к этим (и многим другим) явлениям слово «тропизм» оказывалось ничего не объясняющей тавтологией, вроде незабываемых «пояснений» мольеровского доктора Диафуаруса: опиум-де усыпляет, потому что в нем содержится усыпительное начало…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно