|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 56

Откуда «есть пошла русская кухня»? В советской профессиональной литературе – от этой вот красивой и подробной книги «Русская кулинария», выпущенной Госторгиздатом в 1962 году, одним из авторов которой был Николай Иванович. Поразительно, но до того момента каких-либо отдельных кухонных рецептурных сборников с термином «русский» (кулинария, кухня, блюда и т. п.) для массового читателя в СССР не выходило. Здесь можно строить обычные для определенной публики конспирологические гипотезы о сознательном принижении всего русского при социализме. Но по жизни, думается, все было проще. Понятно, что в 30-е годы основные усилия властей были направлены на подъем национальных республик – их экономики, культуры, создание местных квалифицированных кадров. В этом смысле культура и наука в традиционно русских областях и регионах все-таки имела лучшую материальную и духовную базу и как-то выпадала из списка первоочередных задач.

Послевоенный же расцвет национальной кулинарии (ясное дело, поддерживаемый и стимулируемый из центра) поставил логичный вопрос: а что с русской кухней, ей ведь тоже есть чем гордиться? Поэтому выход посвященной ей большой книги стал разумным и своевременным решением. Среди авторов этого издания мы сможем найти также знакомых нам по «Книге о вкусной и здоровой пище» поваров и ученых: П.В. Абатурова [149], А.А. Ананьева, Р.П. Бикке, Р.П. Кенгиса, Ф.П. Никашина, В.А. Сидорова [150] и др.

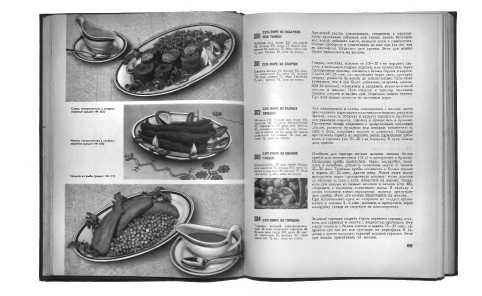

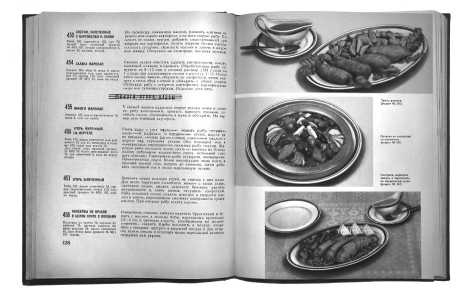

Книга, вышедшая вскоре после XXII партсъезда, принявшего новую программу КПСС, не могла не быть наполненной цитатами из этого «эпохального» документа. «Через 10–15 лет общественное питание должно занять преобладающее место по сравнению с питанием в домашних условиях, стать подлинным примером коммунистического быта. А во втором десятилетии намечен переход к бесплатному общественному питанию (обедам) на предприятиях и в учреждениях и для занятых в производстве колхозников». Как давно это было! А ведь прошло всего-то 50 лет. Однако, несмотря на эти обязательные к употреблению тезисы, сама книга была весьма интересной и новаторской. Прежде всего это касалось самого определения русской кухни. Мы даже сегодня спорим о том, чем является наша национальная кулинария. Это – каши, щи, блины? Или то, что сегодня ест большинство населения? Авторы книги придерживаются своего взгляда. «Говоря о русской кулинарии, мы имеем в виду современную кулинарию народов России… В ходе естественной эволюции нашего питания некоторые старинные русские кушанья теперь забыты. Кроме того, приготовление некоторых блюд претерпело изменения в результате прогресса в технологии приготовления пищи и развития науки о питании. Поэтому сейчас нецелесообразно ставить вопрос о воскрешении всех старинных русских блюд. Однако следует подумать о более широком использовании тех блюд, которые были незаслуженно забыты по различным причинам». В книге – любопытные даже для сегодняшнего дня исторические замечания. Вот многие уверены, что запекание в печи – основная отличительная черта нашей кулинарии. Между тем, отмечают авторы, «это мнение ошибочно. Даже в те времена, когда русская печь была у нас основным очагом, применялось не только запекание и выпекание, но также жарка продуктов на сковороде, решетке, вертеле, варка, тушение». Но, конечно, перечень блюд в книге был современным. Собственно, авторы и не скрывали этого, отмечая, что ассортимент продуктов особенно интенсивно изменялся после революции, и это сильно повлияло на рецептуру и технологию приготовления блюд. Исчезла солонина – «хранение мяса в холодильнике исключило необходимость его посола, который резко снижал питательную ценность и вкусовые качества». Из новых тенденций – массовое появление на столе морской рыбы. «Организация массового лова крабов и переработка их в высококачественные консервы обогатили ассортимент сырья, используемый для приготовления холодных закусок». Пристальное внимание – уже становившемуся классическим для советской кухни майонезу. «Теперь, когда этот соус выпускается пищевой промышленностью, блюда с майонезом получили широкое распространение во всех предприятиях общественного питания и домашнем быту». Не забыто появление новых видов круп – пшеничной, артек, плющенных зерен, воздушной кукурузы и вообще кукурузных круп, искусственного саго. Отдельный разговор – про консервы: шпроты, сардины, кильки, фаршированные перцы, зеленый горошек. Но за всем этим разнообразием новой гастрономии авторы не скрывают сожаления о старых, забытых блюдах. Среди них – «сочни с творогом, многие виды блинов и других мучных изделий, рыбные студни, сладкие супы с крупами, блюда из свежих грибов, гарниры из свежей, маринованной свеклы, брусники и других ягод, которые подавались к блюдам из домашней птицы и дичи». «Для того, чтобы улучшить и разнообразить питание населения нашей страны, нужно использовать все многообразие русской кухни», – как бы подводят итог они.

Профессор М.Н.Куткина – соратник и соавтор Н.И.Ковалева. Она может бесконечно рассказывать про своего учителя Это издание явилось важной вехой в творчестве Н.И. Ковалева. Оно фактически вывело его из местной ленинградской «орбиты», придав общесоюзную известность. Знакомые с ним люди вспоминают, что Николай Иванович любил повторять слова Бердяева о том, что «без прошлого нет будущего». Что народ, который забывает свою историю, погибает. И надо отдать ему должное, в своих практических исследованиях он сполна смог воплотить эти идеи. В изучении истории русской кухни он вместе со своими ближайшими коллегами (М.Н. Куткиной и Н.Я. Карцевой) тщательнейшим образом анализировал не только состав старинных блюд, но и этимологию их названий, условия возникновения и развития. Подключал лингвистов, филологов (откуда произошли русские «кундюмы-кундюбки»?), знатоков угро-финских, тюркских языков.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно