|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Физическая подготовка квалифицированных дзюдоистов к главному соревнованию года | Автор книги - Валерий Пашинцев

Cтраница 28

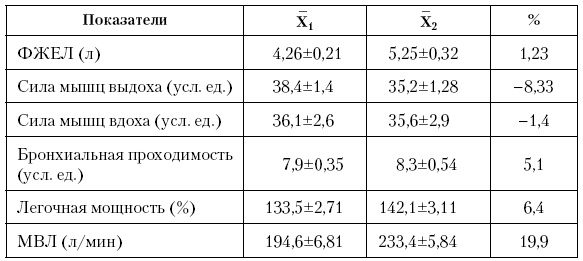

Все это дает основание утверждать, что развитие аэробно-анаэробного компонента выносливости с помощью прыжковой нагрузки оказывает на организм дзюдоистов нагрузку на уровне 172 уд./мин средней ЧСС, при увеличении лактата крови до 8 ммоль/л, что приводит к увеличению бронхиальной проходимости, легочной мощности и максимальной вентиляции легких. Таблица 12 Динамика показателей системы дыхания дзюдоистов после прыжковой тренировки (р<0,05)

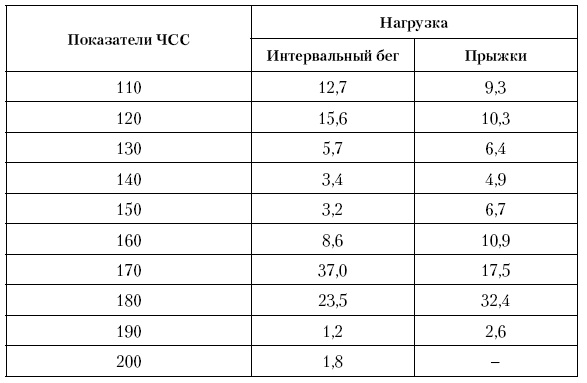

Для того чтобы определить более эффективное средство развития аэробно-анаэробного компонента выносливости, был проведен сравнительный анализ между показателями интервального бега и прыжковой подготовкой. Тренировки были проанализированы по трем уровням ЧСС: от 110 до 150 уд./мин, когда организм спортсменов работал в аэробном энергетическом режиме и вышел на уровень смешанного обеспечения энергией; от 160 до 180 уд./мин, когда дзюдоисты работали в аэробно-анаэробном энергетическом режиме тренировки, и от 190 до 200 уд./мин, когда тренировка переходила в гликолитический энергетический режим. Кроме того, анализировались уровень максимальной, минимальной и средней ЧСС и количество выделения лактата в кровь при выполнении работы. Были проведены сравнения изменения показателей дыхания. Анализ табл. 13 показал, что при ЧСС от 110 до 150 уд./мин беговая тренировка проходила в пределах нагрузки от 12,7 до 3,2 % и наблюдалось выраженное снижение пульсовой стоимости нагрузки. В прыжковой тренировке за тот же процентный интервал времени пульсовая стоимость нагрузки изменялась гетерохромно: при ЧСС 110 уд./мин нагрузка составила 9,3 %, а при 120 уд./мин увеличилась до 10,3 %, при 130 и 140 уд./мин она снизилась до 6,4 и 4,9 %, а затем возросла до 6,7 %. При ЧСС от 160 до 200 уд./мин в беговой тренировке нагрузка начала постепенно возрастать – с 8,6 % до 37 %; при 170 и 180 уд./мин – до 23,5 % и резко уменьшилась при 190 и 200 уд./мин – до 1,2 и 1,8 % соответственно. В прыжковой тренировке в этот же период произошло более резкое повышение пульсовой нагрузки: так при ЧСС 160 уд./мин отношение было 10,9 %, при 170 уд./мин – уже 17,5 %, при 180 уд./мин оно составило 32,4 %, а затем произошло резкое снижение до 2,6 % (при ЧСС 190 уд./мин). На уровне 200 уд./мин ЧСС зарегистрирована не была. Таблица 13 Показатели процентного отношения ЧСС после интервального бега и прыжковой нагрузки

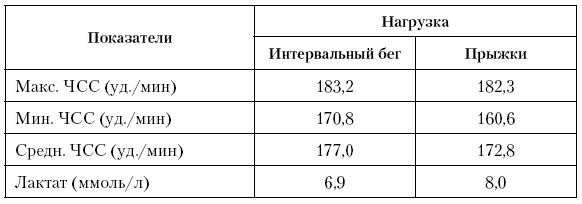

Таким образом, видно, что при беговой нагрузке при ЧСС от 110 до 150 уд./мин было затрачено 40,6 % общего времени тренировки. В прыжковой тренировке в тех же диапазонах ЧСС было затрачено 37,6 % времени. Можно констатировать, что при прыжковой тренировке спортсмены быстрее выходят на уровень аэробно-анаэробного энергетического обмена. В беговой тренировке при ЧСС от 160 до 180 уд./мин спортсмены выполняли нагрузку 69,1 % от общего времени тренировки. В прыжковой тренировке в тех же диапазонах ЧСС было затрачено 60,8 % времени. Отсюда следует, что в беговой тренировке спортсмены на 8,3 % больше времени выполняли нагрузку в смешанном энергетическом режиме. В гликолитическом энергетическом режиме дзюдоисты выполнили примерно одинаковую работу на уровне 3 %. Анализируя табл. 14, где представлены результаты максимальной, минимальной, средней ЧСС и показатели лактата, можно отметить следующее. Максимальная ЧСС в беговой и прыжковой тренировках примерно одинаковая и составляет 182–183 уд./мин. Минимальная ЧСС больше в беговой тренировке примерно на 10 уд./мин и составляет приблизительно 171 уд./мин, а в прыжковой тренировке – 161 уд./мин. Средняя ЧСС выше также в беговой нагрузке (на 4 уд./мин) и составляет 177 уд./мин, в прыжковой – 172,8 уд./мин. Показатель содержания лактата в крови оказался выше в прыжковой тренировке (на 1 ммоль/л) и составил 8 ммоль/л, при беговой же нагрузке – 6,9 ммоль/л. Таблица 14 Показатели ЧСС после интервального бега и прыжковой нагрузки

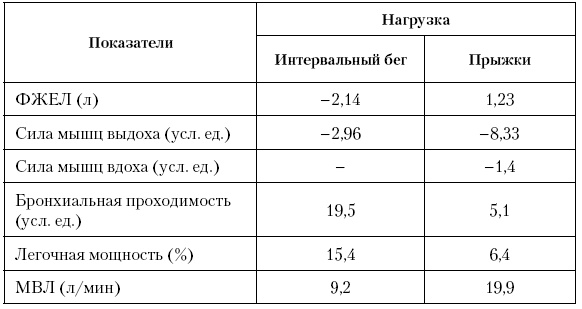

Рассмотрим показатели системы дыхания после интервального бега и прыжковой нагрузки. Из табл. 15 видно, что после применения интервального бега форсированная жизненная емкость легких уменьшается на 2,14 %, а прыжковая нагрузка увеличивает этот показатель на 1,23 %. Применение этих видов нагрузки приводит к уменьшению эффективности вдоха и выдоха, причем прыжковая значительно отрицательнее влияет на выдох – на 8,3 %. Беговая нагрузка значительно улучшает бронхиальную проходимость и легочную мощность, а прыжковая больше увеличивает максимальную вентиляцию легких. Таблица 15 Показатели системы дыхания после интервального бега и прыжковой нагрузки

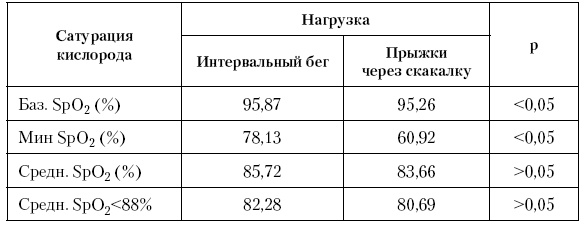

Рассмотрим насыщение крови кислородом в процессе интервального бега и прыжковой тренировки (табл. 16). Таблица 16 Насыщение крови кислородом в процессе интервального бега и прыжковой тренировки

Таким образом, из таблицы 16 видно, что базовое и минимальное насыщение крови кислородом между интервальным бегом и прыжковой тренировкой имеют достоверное различие, и беговая нагрузка превышает прыжковую на 1 % и 22 % соответственно. Показатели средней и средней < 88 % сатурации имеют недостоверное различие, но и здесь беговая нагрузка также превышает показатели прыжковой тренировки – на 2,4 % и 1,9 % соответственно. Это свидетельствует о том, что беговая нагрузка проходит на более высоком уровне насыщения крови кислородом организма дзюдоистов и развивает аэробно-анаэробные механизмы, а прыжковая тренировка более соответствует анаэробно-аэробным возможностям. Итак, после сравнительного анализа можно сделать следующее обобщение. Интервальный бег и прыжковая нагрузка примерно одинаковы по эффективности применения. Учитывая, что смешанный режим энергетического обмена состоит их двух компонентов аэробно-анаэробного характера, когда аэробные процессы действуют еще в полную силу, но уже начинает сказываться недостаток кислорода, и анаэробно-аэробного, когда гликолитический режим уже включился, но аэробные процессы еще оказывают свое влияние на обеспечение организма энергией. Исходя из этого, можно рекомендовать применение интервального бега в период развития аэробно-анаэробного компонента смешанного режима энергетического обеспечения, т. к. он значительно улучшает бронхиальную проходимость и легочную мощность, сдерживая выделение лактата в кровь до 7 ммоль/л, и его работа проходит на более высоком уровне насыщения крови кислородом. Прыжковую тренировку лучше использовать после периода применения интервального бега, улучшая анаэробно-аэробный компонент смешанной выносливости, т. к. она значительнее улучшает максимальную вентиляцию легких и повышает концентрацию лактата в крови до 8 ммоль/л и проходит при более низком уровне сатурации кислорода. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно