|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пулеметы России. Шквальный огонь | Автор книги - Семен Федосеев

Cтраница 96

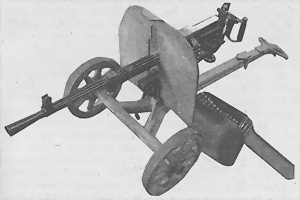

От массивного универсального станка Колесникова отказались (в это же время отказывались и от универсального станка к пулемету «Максим»), приняв к пулемету складной треножный станок Дегтярева для стрельбы только по наземным целям. Станок имел регулируемые по углу поворота трубчатые ноги с жесткими основными и откидными дополнительными сошниками, дуговой механизм грубой вертикальной наводки и винтовой — тонкой наводки, кронштейн для установки оптического прицела. Стрельба — из положения лежа или с колена. На станок мог крепиться бронещит с двумя окнами: среднее для прохода ствола и пользования механическим прицелом, большое левое, прикрываемое стальной крышкой, — для пользования оптическим прицелом. Уже в 1940–1941 гг. по опыту советско-финляндской войны к ДС-39 в Коврове разработали зимние лыжные установки. К пулемету успели принять комплект из двух вьюков ВСД-39 для перевозки на вьючном седле в кавалерии и горных частях. Для зенитной стрельбы предназначался специальный станок. Был разработан и танковый вариант пулемета, оставшийся опытным. Надежность пулемета оказалась недостаточной, из войск шли многочисленные нарекания. Не удалось преодолеть такие причины частых задержек и остановок стрельбы, как выпадение тяжелой пули (как наиболее инерционной) из гильзы, разрывы гильз при извлечении из патронника (из-за высоких скоростей движения при большой длине узла запирания и отсутствии предварительного сдвига гильзы), низкая живучесть ряда деталей, неудовлетворительное действие при запылении и низких температурах. Хорошо задуманная система нуждалась в доводке, но времени на нее не оставалось. Производство ДС прекратили в июле 1941 г., уже через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз возобновили выпуск «Максима». Всего выпустили 10 345 пулеметов ДС-39, большая часть которых оказалась потерянной в первые месяцы войны (некоторые потом, понятно, встречались у партизан). ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДС-39 Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.). Масса «тела» пулемета — 14,3 кг. Масса пулемета на станке со щитом — 42,4 кг. Длина «тела» пулемета — 1170 мм. Общая длина пулемета на станке — 1440 мм. Длина ствола — 723 мм. Число нарезов — 4. Тип нарезов — правосторонние. Длина хода нарезов — 240 мм. Начальная скорость пули — 860 м/с (легкая). Прицельная дальность — 2400 (легкая пуля) и 3000 (тяжелая пуля) м. Темп стрельбы — 500–600 или 1000–1200 выстр./мин. Боевая скорострельность — 300–310 выстр./мин. Питание — металлическая лента на 50 патронов или холщовая на 250 патронов. Масса патронной коробки с лентой на 250 патронов — 9,4 кг. Тип станка — пехотный треножный системы Дегтярева. Масса станка — 11 кг. Масса щита — 7,7 кг. Станковый пулемет обр. 1943 г. системы Горюнова (СГ) Собственно пулемет СГ (или СГ-43) состоял из следующих частей и механизмов: ствол с газовой камерой, пламегасителем и ручкой для переноски; ствольная коробка с кронштейном для крышки и прицела; затыльник с ручками и возвратно-боевой пружиной; подвижная система (затвор с извлекателем и затворной рамой); приемник (основание приемник с крышкой, ползун подачи); рукоятка перезаряжания; замыкатель ствола; спусковой механизм; прицельные приспособления. Ствол имел на дульной части нарезку для крепления конического пламегасителя, позади нее на ствол напрессовывалось основание мушки. Перед пуском пулемета в серийное производство ствол дополнительно утяжелили для повышения прочности и уменьшения перегрева. На казенной части ствола находились продольный паз для фиксирования в ствольной коробке и поперечный паз для замыкателя ствола. Замыкатель представлял собой деталь сложного сечения, вставлявшуюся в поперечный паз вверху ствольной коробки и удерживавшую ствол от смещения. На казенном срезе ствола имелись два выреза — верхний для направления патрона при досылании и боковой для головки выбрасывателя. Для удобства смены ствола и переноски пулемета служила рукоятка, крепившаяся обоймой позади газовой камеры. В комплект пулемета входили два запасных ствола. Замена ствола занимала всего 7–8 секунд. Выемки на казенном срезе обеспечивали плотное прилежание затвора к пеньку ствола.

7,62-мм станковый пулемет СГМ на легком полевом колесном станке Дегтярева — Гаранина

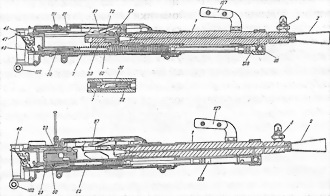

Разрез пулемета СГ: вверху — подвижная система в переднем положении, внизу — подвижная система в заднем положении; 1 — ствол, 2 — пламегаситель, 3 — основание мушки, 7 — ствольная коробка, 22 — затвор, 23 — затворная рама, 46 — спусковой рычаг, 47 — предохранитель, 49 — двуплечий рычаг, 50 — рычаг шептала, 62 — направляющий стержень, 67 — извлекатель, 87 — рычаг подачи, 91 — защелка крышки, 111 — хомутик, 127 — рукоятка, 128 — поршень Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола в газовую камеру закрытого типа в средней части снизу ствола. В камере монтировался поворотный регулятор с тремя канавками разного сечения — совмещением канавки с газовым отверстием определялось количество отводимых к поршню пороховых газов. Направляющая трубка поршня крепилась штифтом впереди ствольной коробки и передним концом надевалась на патрубок газовой камеры. Запирание канала ствола производилось перекосом затвора вправо. Ведущим звеном автоматики служила затворная рама, ее верхний выступ («сапожок») управлял движением затвора, а после запирания бил по ударнику. На нижней поверхности затвора выполнялся фигурный паз, на верхней — гребень-досылатель. В затворе монтировались: ударник, подпружиненный выбрасыватель и штырь-отражатель (в наклонном канале). Газовый поршень выполнен заодно со штоком. Выемы по бокам затворной рамы уменьшали трение при движении, собирали грязь и излишки смазки со стенок ствольной коробки. Спусковой механизм монтировался в затыльнике, соединявшемся со ствольной коробкой поперечным штифтом-замыкателем. Механизм включал коргс, шептало и выключатель с кулачком. Спусковой рычаг располагался между рукоятками управления и удерживался предохранителем — подобно «Максиму». Спереди затыльник переходил в направляющий стержень возвратно-боевой пружины. Рукоятка перезаряжания выступала снизу под рукоятками управления, во вред стрельбы оставалась неподвижной, удерживаясь в переднем положении защелкой. При высоких скоростях подвижной системы и «длинном» несимметричном узле запирания поперечные разрывы гильз все же происходили, но значительно менее частые, чем на ДС-39.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно