|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до "Большой Берты" | Автор книги - Джек Коггинс

Cтраница 28

Солдаты 55-й и 71-й дивизий были выбиты с подготовленных позиций силами одной только германской пехоты. Панику, возникшую после появления на южном берегу немецких танков, вполне можно себе представить. Психологический шок, который вызывают механизированные войска, действующие против тылов армии, занимающей линейную оборону, всегда значителен, даже в самых стойких частях. В случае же менее стойких войск, уже деморализованных артобстрелом, он может быть просто катастрофическим. И, несмотря на яростное, но Heскоординированное сопротивление на соседних участках фронта, через три дня 9-я армия прекратила свое существование, а на фронте образовался роковой прорыв, в который и устремились германские танки и пехота все набирающим силы потоком. Но даже тогда, при твердом управлении войсками сверху и талантливом командовании на местах, германский прорыв можно было остановить. Германские танки были уязвимы для современной французской противотанковой артиллерии, а германская пехота, следовавшая за танками, и линии коммуникации не были защищены от фланговых ударов. Но никаких указаний сверху не поступало. Генерал Морис Гамелен, осуществлявший верховное командование, оторванный от войск и не имевший связи с ними (в его штаб-картире не было радиосвязи!), укрылся в своем бункере в Венсенне, предоставив командовать сражением генералу Альфонсу Жоржу, недавно назначенному командующим Северо-Восточным фронтом. Делегировав ему свои полномочия, Гамелен почти не покидал свою «подводную лодку без перископа» до тех пор, пока явный упадок физических и моральных сил генерала Жоржа не заставил его вмешаться. Однако вечером того же дня, 19 мая, генерал Гамелен был отстранен от командования и на его место назначен Вейган. Такая смена коней на переправе привела к потере еще двух суток. В каждом приказе, который получали фронтовые части, подчеркивалась необходимость «удерживать фронт» – что означало «остановить» рвущиеся вперед танковые колонны. Невозможно сказать сейчас, понимал ли кто-нибудь из командования всю невозможность выполнить подобные указания («безнадежно запоздавшие приказы генералам, утратившим всякую связь со своими частями» – так назвал их полковник Адольф Готар в своей книге «Битва за Францию»). При той неразберихе, что господствовала в штабах различных уровней, нет ничего удивительного, что фронтовые военачальники потеряли связь со своими частями или что их части (всегда прекрасно чувствующие неуверенность своих командиров) утратили всякую веру в них. Паралич управления войсками наверху и полная деморализация внизу привели к тому, что самые слабые армейские части стали быстро распадаться. Те же части, которые еще были способны сражаться с врагом, оставались «висящими в воздухе», без всякой фланговой поддержки. Большинство лучших частей 1-го армейского корпуса находились во Фландрии и оказались, вместе с британскими экспедиционными войсками, отрезанными от остальной армии, когда 20 мая германские части вышли к Каналу (самая узкая часть пролива Ла-Манш. – Пер.). Когда были вчерне разработаны планы для двустороннего охвата войск противника, время уже было упущено. Те части, которые, как задумывалось, должны были осуществить его, были дезорганизованы или разбросаны, и возможность «второй Марны» безнадежно утрачена. Да и в любом случае шансы на успех такой операции представляются весьма слабыми, если принять в расчет тактическое превосходство германских танковых соединений над разбросанными на обширном пространстве французскими бронетанковыми подразделениями, а также эффект воздушных и танковых атак на французскую пехоту. (Справедливости ради следует сказать, что во многих случаях после паники первых дней французы довольно быстро пришли в себя, но дезорганизация армий зашла чересчур далеко, чтобы, при всей отваге личного состава, это возымело хоть какой-нибудь эффект.) В какой мере немцы были уязвимы для решительного наступления соорганизованными бронетанковыми частями, стало очевидно в результате атаки 21 мая, осуществленной сравнительно небольшими британскими силами в составе двух танковых полков, батальона пехоты и двух артиллерийских батарей – полевых и противотанковых орудий. Удар этот пришелся по бронетанковой дивизии Роммеля, и вот как он описал это в своих «Записках»: «Ситуация сложилась критическая. Наши войска пришли в ужасное замешательство. Увлекаемые отступающей пехотой, заряжающие одной из батарей бросили свои орудия… противотанковые пушки, которые мы поспешно изготовили к стрельбе, оказались не в состоянии пробить мощную броню британских танков. Эти орудия тут же были обстреляны французской артиллерией, а затем раздавлены танками. Большое число грузовиков были подожжены снарядами». Атака примерно 140 танков, многие из которых были легкими, не могла иметь решающих последствий, но она произвела ошеломляющее действие на германское Верховное командование и могла стать, по признанию фельдмаршала Карла фон Рундштедта, самой серьезной угрозой в ходе всего сражения. Наступление ослабленной французской 4-й бронетанковой дивизии (де Голля) под Абвилем на Сомме также имело значительный успех, в ходе его было взято пятьсот пленных. Сколь бы ни были незначительны эти отдельные эпизоды на общем фоне, они все же дают представление о том, как бы могли развиваться события, если бы французское командование не утратило контроль над армией. Отход с боями французской 1-й армии и британских экспедиционных сил к Дюнкерку стал поучительным эпизодом военной истории. Постоянно сжимающиеся позиции изо всех сил удерживались французами, а последние британские части оставили позиции 2 июня. В ночь на 3 июня заключительными усилиями удалось эвакуировать еще 38 000 французов, что довело общее количество эвакуированных солдат Франции до ПО 000 человек. Оставшиеся силы, примерно 25 000 человек, сдались на следующий день. Несмотря на многочисленные проявления героизма и преданности долгу, после Дюнкерка битва за Францию могла закончиться только уничтожением французских сил или частичным их отводом за водную преграду Средиземного моря. В былые времена в подобных случаях армии могли быть сосредоточены и перегруппированы, но в условиях современной моторизованной войны это стало уже невозможным. Упорное сопротивление, оказанное французскими частями на Сомме и на Эни, задержало, но не смогло остановить германское наступление. Быстро продвигаясь, германские части сметали все на своем пути, и в результате 400 000 солдат французских 2, 3, 5 и 8-й армий оказались прижатыми к линии Мажино и 22 июня были вынуждены сдаться.

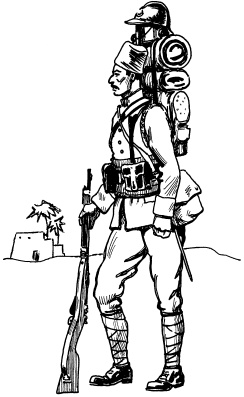

Стрелок-марокканец, 1939 год Падение правительства Рейно и приход к власти Петена означали окончание французского сопротивления. Если бы Рейно остался у власти, сопротивление могло бы осуществляться из Северной Африки. Результат этого противостояния мог бы совершенно изменить стратегическую ситуацию на Средиземноморском театре военных действий. Французской армии в этом случае не пришлось бы переживать двухлетнюю трагедию крушения надежд, унижения и разногласий. Военнослужащим французской армии, в частности офицерскому корпусу, предстояло беспокойное будущее. Многие из них разрывались между преданностью своему правительству и военачальникам и в то же время восхищались «Свободной Францией» [14], которая вела сражение с немецкими захватчиками с заморских территорий, а также растущим движением Сопротивления, группы которого действовали на оккупированной территории. Те, кто считали, что война однозначно завершилась в 1940 году, были удручены столкновениями фашистских войск с бойцами из «Свободной Франции». Вполне могло дойти дело до столкновений с британцами (скрытая англофобия всегда существовала в различных родах французских войск, особенно же в военно-морском флоте), а то, что Британия продолжала сражаться тогда, когда Франция капитулировала, ущемляло профессиональную гордость – ведь считалось, что французская армия была лучшей в мире. Ныне же она была разбита, и, следовательно, победоносные германцы по праву стали правителями Европы, а любая попытка оспорить этот факт превращалась в критику французского генералитета и их военных талантов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно