|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до "Большой Берты" | Автор книги - Джек Коггинс

Cтраница 24

Оснащение и вооружение армии было пересмотрено и приведено в соответствие с требованиями времени. В 1886 году на вооружение была принята магазинная винтовка системы Лебеля, а в 1897 году в войска начала поступать знаменитая 75-мм скорострельная полевая пушка. Значительное число этих орудий применялось в Первую мировую войну и в качестве основного образца легкого полевого орудия использовалось в битве за Францию в 1940 году. С момента ее появления каждая из мировых держав разработала по ее подобию свое собственное орудие: немцы – 77-мм пушку, англичане – восемнадцатифунтовку калибра 84 мм, американцы – свою трехдюймовку (76 мм), но конструкция и простота работы знаменитой «семидесятипятки» оставались непревзойденными.

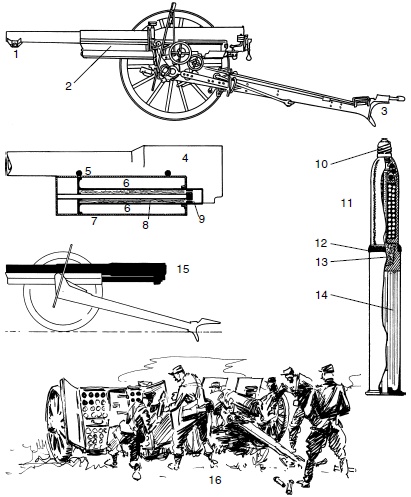

75-мм полевая пушка образца 1897 года: 1 – под ствольный ролик; 2 – люлька; 3 – сошник орудия; 4 – казенная часть; 5 – ролики; 6 – воздушный цилиндр гидропневматического тормоза (при откате ствола сжимался воздух); 7 – неподвижный цилиндр; 8 – подвижный цилиндр, заполненный маслом; 9 – отверстия, через которые вытеснялось масло при откате; 10 – головной взрыватель снаряда; 11 – вес шрапнельных пуль: 15,96 фунта. Количество пуль: 300; 12 – ведущий поясок; 13 – разрывной заряд (черный порох); 14 – метательный заряд (бездымный); 15 – ствол орудия в крайнем заднем положении при откате; 16 – «семидесятипятка» в бою В этот же период на долю французского солдата пришлось и немало колониальных войн – все они велись на границе Сахары. Колониальные войска зачастую сражались строем каре и залпами из винтовок Лебеля отбивали атаки конных бедуинов или же из последних сил удерживали какой-нибудь глинобитный форт, пока их товарищи шли по барханам на выручку. В начале 80-х годов XIX века французским протекторатом стал Тунис. Тогда же другие французы прорубали себе дорогу сквозь джунгли Индокитая, сражаясь с тропическими болезнями и китайскими повстанцами. Как это всегда бывает в колониальных войнах, болезни уносили куда больше жизней, чем местные племена; но и здесь случались крупные сражения, вроде штурма Сон-Тая (1883), хорошо укрепленного города на Красной реке в 64 километрах от Ханоя. Сражение это интересно еще и тем, что воочию демонстрирует преимущества дисциплины, – укрепленная позиция с гарнизоном в 20 000 китайцев и 5000 вьетнамцев была взята смешанными силами турок, французов и вспомогательных частей из местных племен общей численностью всего 6000 человек. Правда, французов поддерживал огонь канонерских лодок и легкой артиллерии, снаряды которых нанесли значительный урон оборонявшимся, имевшим на вооружении лишь старые дульнозарядные орудия. С другой стороны, китайские регулярные части были отлично вооружены, многие из солдат имели даже многозарядные винтовки. Семьдесят лет спустя, несмотря на применение автоматического оружия, минометов, колючей проволоки, самолетов, напалмовых бомб и всего инструментария современной войны, французы были окончательно вытеснены из Индокитая. За три дня военных действий у Сон-Тая их потери составили 92 человека убитыми и 318 ранеными. Использование противником (который в годы расцвета колониализма был вооружен главным образом копьями и дульнозарядными ружьями) минометов и артиллерии было одной из причин тех трудностей, которые испытывали «цивилизованные» войска в защите самих себя в так называемой «колониальной» войне. Другой, гораздо более важной причиной был тот факт, что почти все подобные войны стали теперь войнами партизанского типа (о чем мы еще поговорим позднее), опирающимися на поддержку соотечественников. Минометы местного населения, целые пулеметные взводы, мины нажимного действия и «коктейль Молотова» были еще в отдаленном будущем, когда французские солдаты в пробковых шлемах завоевывали свою долю Экваториальной Африки и Мадагаскар. Но грубо отлитые свинцовые пули старинных мушкетов, отравленные колья и желтую лихорадку они отведали полной мерой, однако все же, несмотря на это, пронесли свой трехцветный флаг в те отдаленные места. Уверенность французского народа в достоинствах их великолепной армии была поколеблена в 1894 году известным «делом Дрейфуса». Этот прискорбный случай имел все атрибуты плохо написанной шпионской мелодрамы: невиновный герой, капитан Альфред Дрейфус (еврей по происхождению), безнравственные злодеи (и все, главным образом, у кормила власти), сфальсифицированное обвинение, специально подобранный состав военно-полевого суда, сабля, сломанная над головой невиновного перед строем, ссылка на остров Дьявола, пересмотр дела, помилование и полное оправдание – таковы вехи этого скандального «дела». Сутью же всех страстей был отказ военной клики – консервативной, роялистской и религиозной – признать свою вину и восстановить справедливость в отношении облыжно обвиненного человека. Попытки военных сохранить честь мундира (даже ценой подделки «вещественных доказательств») и последовавшие за этим разоблачения, разделившие весь народ Франции на два лагеря, во многом способствовали падению престижа высшего командования и армии в целом. Однако злоключения несчастного капитана сослужили определенную службу тем, что привлекли внимание к одному обстоятельству – столь почитаемый офицерский корпус громадной (500 000 в мирное время) армии едва ли представляет народ республики как таковой. Подобное осознание, в век усиления республиканцев левого толка, произвело сенсацию и вызвало чувство изрядной горечи. Вследствие всего этого армия подверглась суровой критике, тогда как в то же самое время новое и деятельное поколение, значительная часть которого ориентировалась на левых (и потому антимилитаристски настроенных) лидеров, больше думало о делах бизнеса и мировой торговле, чем о возврате Эльзаса и Лотарингии. Армия 1905 года пребывала в депрессии, но ей предстояло испытать значительный взлет духа в результате прихода новой генерации молодых штабных офицеров. Первая мировая война

Громадная армия, которую Франция готовила для возобновления былых споров с Германией, первоначально предназначалась для обороны. При том численном неравенстве сил (растущем год от года), которые противники могли вывести на поля сражений, французское Верховное командование никогда не осмеливалось планировать ничего другого, кроме обороны. В соответствии с этим была построена громадная система крепостей, опирающаяся на Бельфор, Верден, Эпиналь и Туль. Система эта не была сплошной – планы армейцев предусматривали удары по флангам немецких сил сквозь промежутки в ней. Но оборонительная концепция не была в почете у военных новой школы. Они изучали работы Наполеона и пришли к выводу, что секрет его успеха заключался в акценте на наступление. Знали они также и то, что в большинстве случаев вооруженные силы той стороны, по которой наносится удар, внутренне готовы к поражению еще до первого настоящего боевого соприкосновения с противником. Поэтому они разработали теорию, согласно которой, если удар наносится с необходимой стремительностью и необходимыми по численности силами, успех его обеспечен. Французские штыки, французский героизм и французский натиск непременно сокрушат германские орды.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно