|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до "Большой Берты" | Автор книги - Джек Коггинс

Cтраница 22

Когда же монархия была свергнута в 1848 году – в том бурном году, когда во многих столицах Европы преждевременно вспыхнули революции, – не стало уж таким большим сюрпризом, что принц Луи Наполеон, племянник императора, был избран первым президентом новой республики. Как и не должно было стать большим сюрпризом, когда тремя годами позднее, в юбилей сражения при Аустерлице, принц-президент сверг существовавший тогда парламент, совершив государственный переворот, а еще несколько позже, в 1851 году, принял на себя всю полноту власти под именем Наполеона III. Во всем этом он получил полную поддержку значительной части армии, с которой он, с определенным усилием, отождествлял себя. Старшие по возрасту генералы все были на стороне парламента и республики, но за годы своего президентства император сплотил вокруг себя целое поколение молодых перспективных офицеров, многие из которых составили себе имя в Северной Африке. Сен-Арнау, Канробер, Пелисье, Винье, Бурбаки, Базен – эти имена первыми приходят на память в связи с возвышением Наполеона III. Им предстояло вести армии империи в Италию и в Крым – и некоторым из них суждено было увидеть крах этих армий на границах самой Франции. С созданием Второй империи армия обрела свою былую славу. Мрачные тупики прежнего режима сменились тщательно возвеличенными аналогами того, что существовало в 1805 году. Внутренний двор Тюильри вновь услышал четкие шаги императорской гвардии, кавалерия снова стала слепить взоры кирасами и доломанами; на всадниках появились шлемы и кивера. Осиная талия у мужчин опять вошла в моду, а усы и бородка как дань памяти империи стали столь же обязательными, как и красные рейтузы и небрежно надетое кепи. Встречались и униформы, странные для современников Второй империи, обязанные своим происхождением событиям в Северной Африке. Среди них особо выделялась форма зуавов, первоначально набранных в берберских племенах, часть которых носила это название. Со временем части зуавов стали полностью европейскими, но мешковатые штаны, расшитые куртки и фески с кисточкой сохранились как элементы их формы. Их отличная подготовка как легких пехотинцев, стремительность в бою и отвага принесли им заслуженное признание во всем мире, и полки зуавов действовали даже во время Гражданской войны в Америке.

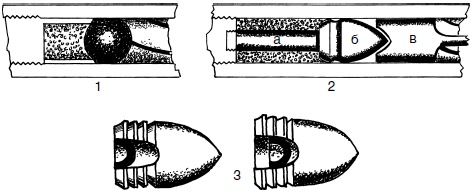

Пехотинцы, 1840 год Вооружению непозволительно было отставать от высокой военной моды. Император, некогда сам бывший артиллеристом, написал «Наставление по артиллерийскому делу». У него также была в характере изобретательская жилка, и десятки тысяч участников американской Гражданской войны, янки и конфедераты (многие из которых никогда даже не слышали об императоре Наполеоне) могли оценить его новшества в артиллерии, обслуживая свои весьма эффективные 12-фунтовые полевые орудия. Не было забыто и легкое стрелковое оружие. Неприцельная стрельба из гладкоствольных мушкетов давно породила попытки сконструировать оружие, которое бы заряжалось достаточно легко, а пули его летели бы с большей скоростью. В 1826 году капитан французской армии Дельвинь предложил усовершенствование для дульнозарядных ружей, стрелявших сферическими пулями. К сожалению, нарушение сферической формы пули ударами шомпола отрицательно влияло на точность стрельбы. Другое новшество, предложенное тоже капитаном французской службы Тувененом, состояло в стержне с заостренной вершиной на дне ствола. Цилиндро-коническая пуля ударами шомпола насаживалась на стержень и при этом тоже деформировалась, но ее коническая форма обеспечивала гораздо большую точность стрельбы. Следующим шагом стало изобретение французским армейским капитаном знаменитой пули, получившей его имя. Эта пуля Минье имела в донце конусообразное углубление, в которое вставлялась стальная вкладка. При выстреле пороховые газы подавали эту вкладку вперед, донце пули расширялось и врезалось в нарезы. Повышение точности стрельбы было настолько значительным по сравнению со всеми предыдущими системами, что идея эта широко распространилась, – так, английское правительство заплатило Клоду Минье 20 000 фунтов стерлингов за право использовать такие пули.

Совершенствование стрелкового оружия: 1 – система Дельвиня – близ дна ствола устраивалась камера несколько меньшего диаметра, на уступ которой при заряжении ложилась пуля; ударами шомпола несколько расплющивали пулю, отчего она заполняла нарезы; 2 – стержневая винтовка Тувенена: а – стержень; б – пуля; в – профилированный шомпол; 3 – саморасширяющаяся пуля Минье с железным колпачком Французский военно-морской флот был подтянут до уровня военных притязаний страны, и, когда французские войска высаживались в Крыму, Франция уже была снова первоклассной державой. Эта кровопролитная и отдаленная от страны военная кампания, в которой французский солдат снова и снова демонстрировал уже привычную для него отвагу, показала еще один пример французской изобретательности (и новую находку императора) – первые броненосцы. Строго говоря, бронированные плавучие батареи не были броненосными кораблями в общепринятом смысле этого слова, но, когда «Лава», «Гремящий» и «Разрушитель» под парами медленно вышли на траверз русских фортов под Кинбурном [10]утром 16 октября 1855 года, началась новая эра военно-морских сражений. С расстояния столь близкого, что деревянный корабль понес бы катастрофический урон, броненосцы методично своими снарядами громили русские укрепления, а пули и снаряды врага только рикошетили от их обшитых четырехдюймовой броней бортов и палуб. К тому времени, как разрушенные форты сдались, броненосцы получили более двухсот попаданий. Их потери: двое убитых и двадцать пять раненых. Французам в Крыму приходилось, сражаясь, бороться не только против грязи, холода, холеры и русских. Император, помимо того что был непрофессиональным кораблестроителем и артиллеристом, еще представлял собой и военачальника-дилетанта. И если его идеи в отношении вооружения приносили свои плоды, то его предприятия на полководческом поприще отнюдь не были столь удачными. К несчастью, сравнительно недавно изобретенный телеграф связывал императора с его генералами – и это дистанционное руководство заставило генерала Франсуа Канробера подать в отставку, а генерала Эмабля Пелисье приводило в отчаяние. (По крайней мере, они были избавлены от присутствия императора во плоти – подобная перспектива страшила как французских, так и английских военачальников куда больше, чем победа русских.) В ходе следующей кампании, в Северной Италии, император уже лично появился на поле боя. Восьмидесятилетний барон Анри Жомини, служивший с Неем при Ульме и Йене, разработал план для племянника своего былого главнокомандующего. Процитируем отрывок из книги Филиппа Гьюдалла «Вторая империя»: «Он совершенно не принимал во внимание никем не санкционированную новинку – появление железных дорог, и успех его целиком зависел от любезности неприятеля, который должен был оставаться на месте и не предпринимать никаких враждебных действий. Коль скоро план этот был разработан против австрийцев, он имел полный успех, и французы в 1859 году применили тот привлекательный для них опыт разгрома неприятеля методами 1809 года, военное же мышление их противников находилось где-то на уровне 1759 года… Однако если бы вместо австрияков им противостояли пруссаки… то французы были бы выметены из области Альп».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно