|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 206

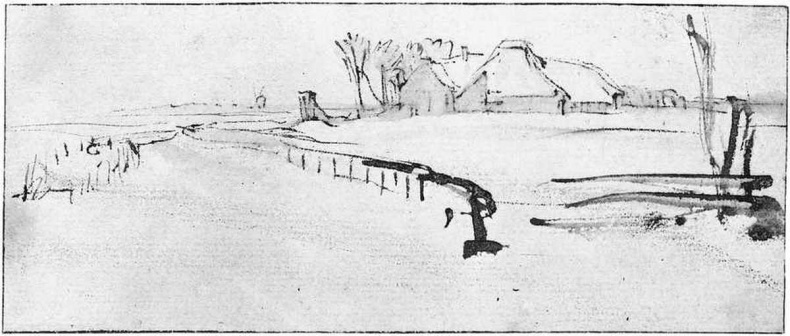

Разумеется, быть модернистом также означало соглашаться с Аристотелем, в особенности с его знаменитым изречением, что «искусству случай мил, искусство – случаю» [570]. А Рембрандт, несомненно, знал поведанную Плинием историю о великом самоучке Протогене, поначалу расписывавшем корабли и ставшем знаменитым художником: он измучился, пытаясь достоверно изобразить пену на морде тяжело дышащего пса, стирал губкой один слой краски за другим, не достигая желаемого результата. «Придя наконец в ярость… он швырнул в ненавистное место губкой – она наложила обратно стертые краски именно так, как к тому были направлены его усилия, и счастливый случай воссоздал на картине природу» [571]. Рембрандта тоже завораживало то, как краска, чернила, бумага, холст сами собой создают визуальные образы и впечатления при минимальном участии художника, едва прикасающегося к ним рукой. Некоторые из его наиболее поразительных рисунков, выполненные не прямодушным гусиным пером, а более гибким, хитрым и каверзным тростниковым, используют пустое, ничем не заполненное пространство листа для создания иллюзии жизнеподобия. То, что можно назвать предельной минимизацией деталей, сотворением полноты из отсутствия, пустоты, небытия, удивительным образом передано на рисунке «Зимний пейзаж» из Музея Фогга, где пространство чистого листа изящно и точно создает впечатление снежного покрова и затаившейся под сугробами, медленно засыпающей на зиму голландской деревни.

Рембрандт ван Рейн. Зимний пейзаж. Ок. 1649. Старинная кремовая бумага верже с легкой розовато-коричневой размывкой, кисть коричневым тоном, итальянский карандаш. Музей Фогга, Кембридж (Массачусетс)

Рембрандт ван Рейн. Купа деревьев с открывающимся за ними видом. 1652. Офорт, сухая игла, первое состояние. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам

Рембрандт ван Рейн. Купа деревьев с открывающимся за ними видом. 1652. Офорт, сухая игла, второе состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк Хотя этот пейзаж словно бы возникает из самого пустого, свободного пространства листа, Рембрандт совершенно точно рассчитал его эффект, сколь бы ни казались быстрыми, небрежными и спонтанными росчерки его пера. Однако инструментом, который более, чем какой-либо иной, угрожал разрушить все его графические расчеты и создаваемое ими впечатление, была сухая игла. Техника сухой иглы предполагала нанесение на поверхность медной доски глубоких и более широких бороздок, чем те, что оставляет грабштихель. Вдоль процарапанных линий с обеих сторон залегали крохотные «насыпи» мельчайшей металлической стружки, которые гравер намеренно не стряхивал с краев бороздки, потому что в процессе печати они оставляли на листе темные бархатистые «заусенцы». Эти «заусенцы» могли подчеркнуть, смягчить или углубить контур или, если нанести на них побольше типографской краски, сплющиться и «растечься» по листу, создавая ощущение фактуры и массы, например древесной листвы. Или с ними могло случиться совершенно непредвиденное. Искусствоведы, изучающие офорты Рембрандта, обсуждают его технику владения сухой иглой, которой он обычно процарапывал рисунок, уже завершив травление кислотой, и гадают, насколько умело он регулировал предательский темный тон заусенцев. Однако мне кажется, что именно непредсказуемость сухой иглы, ее неподвластность руке гравера делала ее столь привлекательной в глазах Рембрандта. Впрочем, в некоторых случаях он, затаив дыхание, работал только сухой иглой, – в частности, так выполнена знаменитая гравюра, прозаически называемая «Купа деревьев с открывающимся за ними видом». Здесь выразительный тон полностью подчиняет себе линейные, точные очертания изображенных предметов. Однако сам этот тон на двух состояниях офорта предстает совершенно различным, возможно, даже более различным, чем две экспозиции, выбранные фотографом при проявлении снимка. В первом состоянии маленькая хижина словно бы плывет над лугом, деревья и кусты непосредственно за нею, на заднем плане, едва намечены, а дерево на переднем плане показано лишь пунктирно, несколькими штрихами. Гравюру затопляет водянистый, рассеянный свет, который Рембрандт продуманно создает, оставив на гравировальной доске тонкую пленку краски и поместив самый темный фрагмент из наиболее плотных линий за домиком. Непросохшую краску он стирал с доски ладонью или влажным сукном, ведя вверх, к краю от темного пятна позади хижины, и у зрителя возникает непередаваемое ощущение, будто листва волнуется под легким ветром. Гравюра производит самый естественный эффект черно-белой живописи, которого Рембрандту когда-либо удавалось добиться. Второе состояние более банально и в большей степени соответствует вкусу публики: передний план на нем значительно уменьшен, пышная листва прочерчена более детально, а все предметы ожидаемо и отчетливо делаются мельче по мере приближения к далекому горизонту. И все же офорт производит сильное впечатление, особенно если вспомнить о поросшем травой холмике на переднем плане или о дереве слева, которое по-прежнему, как и в первом варианте, не столько жизнеподобно выписано, сколько передано несколькими смелыми линиями. А в целом офорт свидетельствует, что Рембрандт в 1640-х – начале 1650-х годов был в значительной мере свободен от художественных условностей.

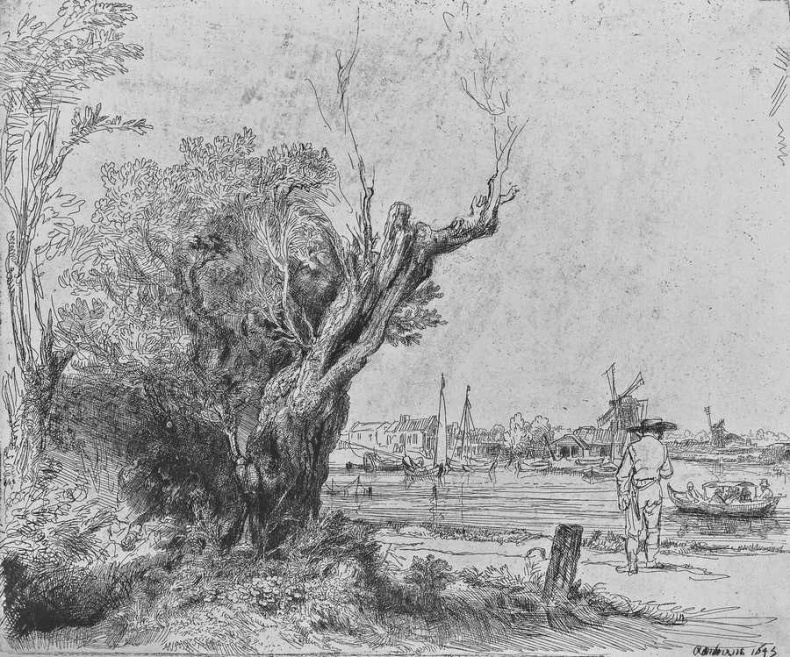

Рембрандт ван Рейн. Омвал. 1645. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк Восхищаясь оригинальностью рембрандтовской музы, не стоит все же видеть в нем некоего проторомантика, чтобы правильно оценить смелость Рембрандта-гравера. В отличие от живописи и графики, не существовало руководств по изготовлению офортов, а значит, не было и жестких правил, которые граверы-практики могли бы беспрекословно принимать или яростно отрицать. Этой технике едва исполнилось сто лет, а утвердилась она и того позже. Поэтому самые одаренные офортисты, вроде Сегерса, Калло и Рембрандта, действительно могли устанавливать законы этой художественной формы по своему усмотрению. А вместо того чтобы гармонично сочетать различные графические стили, для создания которых использовались такие техники, как офорт и сухая игла, Рембрандт иногда предпочитал сознательно подчеркивать их несовместимость. Особенно это бросается в глаза на офорте «Омвал», который вызывает у зрителя удивление: он словно состоит из двух различных композиций, неловко совмещенных на одном листе. На правой половине большой гравюры изображены сцены труда и развлечений, как их мог увидеть Рембрандт. Омвал был длинной отмелью, отделявшей реку Амстел от старинного озера Димермер, от которого в дни Рембрандта остался только судоходный канал. Его устье между двумя ветряными мельницами на дальнем берегу частично скрыто спиной стоящего крестьянина. Гребная лодка с небольшой веселой компанией на борту – из числа прогулочных судов, столь возмущавших кальвинистских проповедников. Однако наибольший гнев моралистов не могла не вызвать левая половина офорта, ведь, хотя на первый взгляд на ней изображены всего-навсего древесные заросли, простирающиеся до самого берега реки, на самом деле Рембрандт сознательно создал в этой пейзажной детали совершенно иной мир, противоположность банальным пригородным увеселениям, царящим на реке. С помощью сухой иглы, оставившей на гравировальной доске подобие темного расплывчатого пятна, Рембрандту удалось передать ощущение обволакивающего, окутывающего персонажей мрака, убежища в густой лесной чаще, таимой под сенью ветвей обители, наконец обретенного истинно аркадского уединения под защитой зарослей цветов и папоротников, скрывающих любовников от любопытных взглядов. Интересно, кто они, притаившиеся в импровизированной беседке слева от древесного ствола? Мужчина возлагает на голову своей возлюбленной цветочный венок, «bloemenkrans», женщина сидит на земле, прислонившись спиной к дереву, ее голова обращена к зрителю в профиль, у нее серьезный вид, и она чуть-чуть напоминает Саскию, ее корсаж неплотно прилегает к шее, позволяя руке возлюбленного скользнуть вниз, ее лоб погружен в тень.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно