|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 205

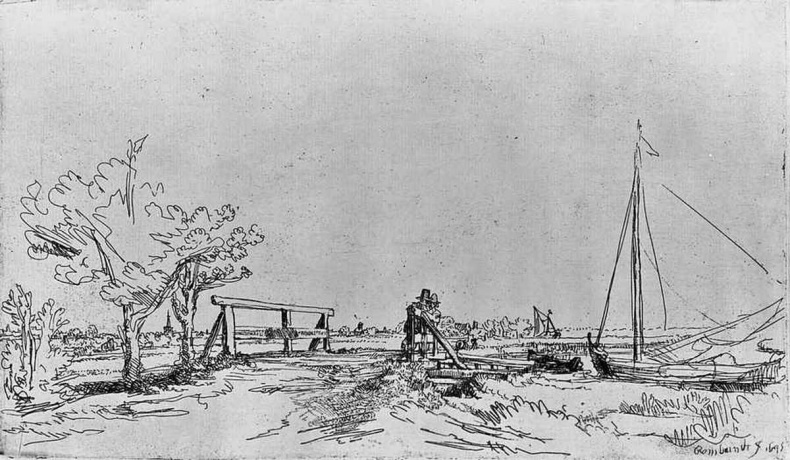

И запечатлены на них наблюдения пешего, а не всадника. Напротив, Рубенс показывает сельскую местность в окрестностях замка Стен с точки зрения верхового, он окидывает буколический пейзаж властным взором помещика, собственника, объезжающего свои земли: вот на телегах едут его крестьяне, вот его загонщики и его стрелки прочесывают заросли папоротника, стараясь поднять его дичь. Кто знает, вдруг Рембрандт на пике своего преуспеяния и честолюбивых амбиций возжаждал дом вроде усадьбы Костверлорен, готической виллы «Илпенстейн» Баннинга Кока или имения, принадлежавшего его новому другу и заказчику, поэту и джентльмену Яну Сиксу? Однако ему не суждено было стать владельцем какого-нибудь Шато-де-Стен. Он навсегда остался гостем, а не хозяином, пешим, а не конным. А возможно, он и не возражал. Еще до смерти Саскии он стал зарисовывать свои пешие прогулки. Судя по одному стремительно выполненному в почти небрежной, эскизной манере рисунку на пергаменте, загрунтованном костяными белилами, Рембрандт, подобно многим другим художникам, брал с собой серебряный карандаш и блокнот, со страниц которого легко можно было стереть изображение, а потом завершал эти графические работы в мастерской, либо пером и кистью, либо гравировальным резцом [565]. Это позволяло Рембрандту сочетать две графические манеры: давать волю своей творческой фантазии, «uyt den geest», и писать с натуры, «naer het leven», – так, как ему это заблагорассудится. Иногда наиболее яркой чертой его графики предстают непосредственность и очевидная спонтанность, как, например, на «моментальном» офорте, созданном в 1645 году и изображающем мостик Сикса. Автор первого каталога гравюр Рембрандта Франсуа-Эдме Жерсен утверждал, что эта композиция была выполнена на пари за то время, пока слуга Сикса ходил в деревню за горчицей и обратно [566]. В других случаях он предавался игре воображения, например когда пускал самых обыкновенных голландских коров пить из пруда на фоне совершенно неголландских холмов или когда в 1648 году изображал себя самого за этюдом – возможно, даже подготовительным наброском к тому офорту, на который мы сейчас смотрим, однако дополнял пейзаж пологим, поросшим лесом холмом, виднеющимся в окне за правым плечом художника.

Рембрандт ван Рейн. Мостик Сикса. 1645. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

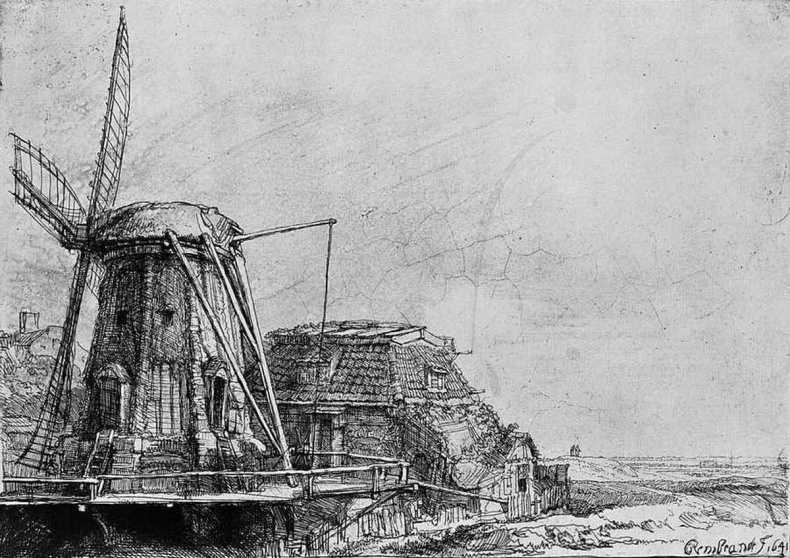

Рембрандт ван Рейн. Ветряная мельница. 1641. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк Сегерс тоже позволял себе вольности, которые впоследствии будут шокировать апологетов правдоподобия, – например, он помещал ряд домов со ступенчатыми щипцами, тех самых, что открывались взору художника из окна его дома на Линденграхт, посреди пустынной скалистой долины [567]. Рембрандт не тяготел к столь очевидным несообразностям, однако обогащал свои графические работы от начала до конца вымышленными деталями. В 1640-е годы он стал размещать обычные, привычные предметы на фоне поэтического или, как в случае с «Ветряной мельницей», сурового героического пейзажа. Он не во всем повторял технику Сегерса, но пример старшего собрата по ремеслу, а также другого великого художника-графика, работы которого он коллекционировал, уроженца Лотарингии Жака Калло, по-видимому, вдохновил его на эксперименты с техникой офорта, которые позволяли бы сделать гравюру максимально лиричной и выразительной [568]. Впрочем, даже если мы перечислим все достижения Рембрандта-офортиста, то не воздадим ему должное в полной мере, ведь его гравюры знаменуют не просто некое изменение технических приемов, а революционное переосмысление жанра. Там, где Рембрандт проявляет наибольшую изобретательность и фантазию, он придает образу, наносимому на металлическую поверхность и потому поневоле обреченному на жесткость линий и острые углы, мягкость, плавность и эластичность. В гравюре он делал нечто противоположное тому, что предпринимал в живописи. Если его краски все более сгущались, приближаясь к скульптурной, осязаемой кончиками пальцев форме, так и соблазняющей зрителя дотронуться, то в своих экспериментах с офортами он тщился опровергнуть неподатливую твердость гравировальной доски.

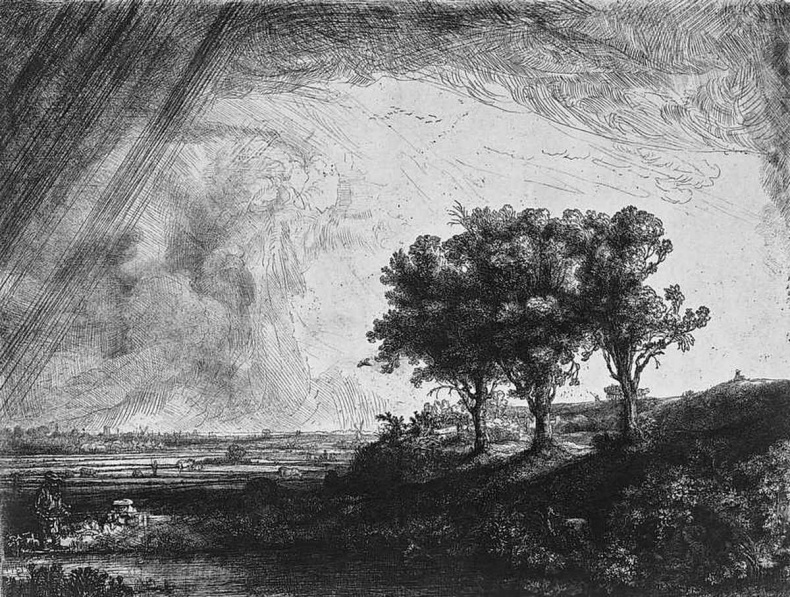

Рембрандт ван Рейн. Три дерева. 1643. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк Стремление к эстетическим метаморфозам, к трансформации рабочего материала во что-то, в сущности, ему чуждое, разделяли все величайшие художники эпохи барокко, очарованные взаимозаменяемостью субстанций: превращениями твердого вещества в жидкость, жидкости – в газ, низменных металлов – в драгоценные. Некоторые из этих художников, более прочих склонные к серьезному философствованию, воображали себя, каждый на свой лад, чем-то вроде магов или алхимиков. Возможно, втайне они сопоставляли себя с архетипическим магом Микеланджело, единственным, кто сумел создать, с одной стороны, «живописную», с прихотливыми и вычурными очертаниями скульптуру, а с другой – написать на холсте формы, неумолимой точностью своих контуров приводящие на память мрамор. Однако еще совсем юный в ту пору Джованни Лоренцо Бернини принял вызов и вознамерился осуществить то, что мудрецы объявляли невозможным: придать неподвижному твердому камню облик извивающихся языков пламени, взметнувшихся над решеткой, на которой медленно поджаривается его тезка святой Лаврентий. Полагаю, Рембрандта тоже привлекало завоевание того, что итальянцы именовали словом «difficoltà», и потому он решил превратить офорт не просто в альтернативный вариант резцовой гравюры, а в нечто прямо противоположное гравюре резцом с ее безупречно точными, жесткими линиями. В его воображении офорт представал поэтически чувственным, бесконечно мягким и податливым, обезоруживающе изменчивым. А как лучше проверить, на что способна преображающая сила этого искусства, если не попытаться передать без красок капризный нрав голландской погоды? На великом офорте, известном под названием «Три дерева», Рембрандт достигает именно этой цели, показывая, как по небу проплывает туча, а из нее низвергается ливень, изображенный плотной диагональной штриховкой. Однако Рембрандт также обнаружил, как создавать впечатление влажного, пасмурного неба, нанося на гравировальную доску зеленовато-желтый тон. Для этого едкую среду распределяли непосредственно по медной доске, получая поверхность, покрытую мелкими «оспинками» или слегка покоробившуюся, «мездреную», которая оставляла на бумаге немного затемненный оттиск, напоминающий тонкий слой акварели поверх печати. Рембрандт не зашел столь далеко, как Сегерс, который, по слухам, иногда печатал гравюры на квадратах льняного полотна (подобный выбор материала Хогстратен объяснял тем, что он якобы не мог позволить себе бумагу!), но он действительно использовал разные виды бумаги не только для различных сюжетов, но и для разных состояний одного и того же офорта. Он применял высококачественную немецкую и французскую тряпичную бумагу, выделываемую из переработанного льна или пеньки; случалось, он брал и голландскую «cardoes», более шероховатую и плотную голландскую овсяную бумагу для рисования и для патронных гильз, использовал и легко впитывающую японскую бумагу васи из волокон коры «бумажного дерева», которую доставляли морем из Нагасаки и с острова Дэдзима, матово-золотистую, жемчужно-серую, а иногда нежно-белую, поглощающую чернила столь мягко, что готовый офорт представал словно омытый прозрачным светом. И если он начал менять живописную технику, подобно скульптору, энергично разминая краску на холсте и придавая ей рельефность, то нашел широкое поле и для экспериментов в области гравюры: иногда не до конца стирал с гравировальных досок типографскую краску, иногда стирал тряпкой или даже пальцами и не уничтожал следы этого грубого вмешательства на некоторых состояниях оттиска. И дело не только в том, что он сознательно размывал границу меж живописью и гравюрой. Едва ли не важнее было испытываемое им инстинктивное желание сделать сам процесс работы над картиной, рисунком или гравюрой, процесс создания и исследования текстуры материала, сюжетом композиции, в не меньшей степени, нежели представляемый объект. Поэтому-то Рембрандт, столь глубоко ощущающий себя частью наивной графической традиции, в глубине души и воображения был модернистом [569].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно