|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сила искусства | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 98

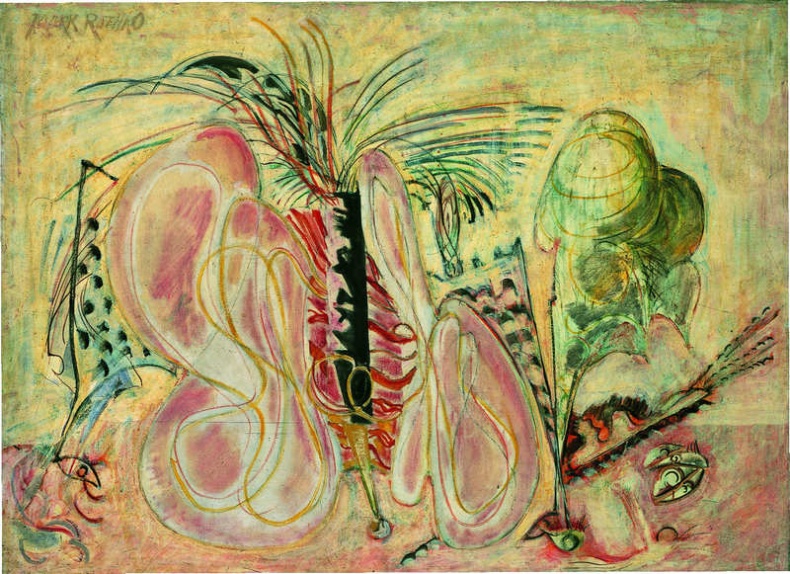

Рождение цефалоподов. 1944. Масло, угольный карандаш. Национальная галерея искусств, Вашингтон Тогда он сделал то, что обычно делают творческие люди, когда теряют вдохновение, – вновь обратился к «большим книгам», текстам, которые выразительнее всего раскрывали перед ним извечное стремление человека безжалостно уничтожать себе подобных, – к древнегреческим трагедиям, к трагедиям Шекспира, к «Рождению трагедии» Ницше. Затем он попытался запечатлеть эту жестокость на холсте – словно археолог, раскапывающий останки древних жертвоприношений. В его работах появляются мифы, монстры, развороченные туши и предзнаменования: сирийские быки, египетские соколы, индийские змеи, полулюди-полузвери, перья и весы, клювы и когти, скольжение и шипение. Образы – композиции из сегментированных цветовых плоскостей – выложены на полотно подобно элементам фриза, как будто экскаватор пробивает себе путь через горы костей. И хотя художник, оставаясь послушным модернистом, обязательно отделяет головы от задних частей туловищ, у зрителя все равно остается ощущение, будто перед ним не художник, а профессор, сознательно исследующий мрачные глубины собственного сознания.

Медленный водоворот на краю моря. 1944. Холст, масло. Музей современного искусства, Нью-Йорк Время от времени в нем словно пробуждался прирожденный бруклинский преподаватель, он отбрасывал все эти надуманные экзерсисы и делал то, что делали его ученики, только теперь это называлось «автоматическое рисование»: художник позволял линии идти так, как подсказывал инстинкт. И вдруг – о чудо! – на холсте возникали биоморфные образы, напоминавшие скорее не об археологии, но о временах палеолита: извивающиеся беспозвоночные и разнообразные плавающие организмы из докембрийского первичного бульона. Существа обретали все большую свободу движений, то же самое происходило и с Ротко: живопись становилась водянистой, краски теряли мясистую плотность. Причудливые формы, переданные легкими пятнами прозрачного цвета, дрейфуют и вибрируют в пространстве картин, похожие на желеобразных медуз. Их движения почти что соблазнительны и нередко музыкальны. На картине «Медленный водоворот на краю моря» (1944) гуманоиды мужского и женского пола меланхолично приближаются, вращаясь по спирали, к подобию кромки воды, вызывая игривое (мягкий тычок под ребра от Миро) и дразнящее эротическое настроение. Пегги Гуггенхайм – а она явно отличалась склонностью и к игре, и к эротизму, оставаясь при этом активнейшей покровительницей американского авангардного искусства, – почуяла, что Ротко чем-то не похож на остальных (тот к этому времени уже оставил упражнения в археологической символике), и моментально приобрела «Медленный водоворот». Неожиданная чувственность была вызвана причинами как личного, так и исторического свойства. Ротко влюбился в Мэри Элис Бейстл, темноволосую жизнерадостную художницу-иллюстратора; Мэри была на восемнадцать лет моложе мужа, и все называли ее Мелл. Ее присутствие явно придавало художнику бодрости и сообщало легкость его кисти. Ведь картины, так или иначе, всегда повествуют о начале бытия. V Примерно так и ощущали себя в конце сороковых американские художники, пока Европа оплакивала своих мертвецов. Это был один из редких моментов, когда власть и изобретательность встречаются в одной точке и их сближение дает толчок к появлению картин. Подобное уже произошло однажды в Голландии тремя столетиями ранее, когда в конце долгой войны с Испанией случился краткий миг упоения силой, чувство освобождения от пут старого мира, заслуженное право увидеть мир заново. И, как когда-то в Республике Соединенных провинций Нидерландов, пьянящая перспектива начать все заново была результатом слияния энергий местного и иммигрантского населения. Нацисты воспринимали искусство (как и все остальное) совершенно неправильно. Модернизм, который они клеймили как «дегенеративное» направление, на самом деле таил в себе зерно нового роста, а то, что превозносилось как «возрождение», представляло собой затхлые объедки неоклассицизма. Их ошибка оказалась удачей для Америки – и особенно для Нью-Йорка. Ханс Хофман и Виллем де Кунинг, переехавшие в США до начала войны, выплеснули свою энергию в город; их полотна впитали ощущение яркой, необузданной гонки. Рисунок по-прежнему подчинялся идее, но считывался как ловкий и гибкий маневр; кисть и карандаш, «словно в пляске прихотливой», разбегались по всей поверхности. Даже требовательный старик Мондриан (известный своим пристрастием к бальным танцам) поддался воздействию ритма, вытащил гвозди из своих решеток и позволил им раскачиваться в такт пульсации города. Американские художники слишком долго уезжали в Европу – или ориентировались на нее концептуально – как восприимчивые ученики, почтительно осознавая собственное, как им казалось, культурное неведение. Именно так Ротко воспринимал слова своего учителя Макса Вебера в 1920-е годы и всеми силами пытался подстроиться под ритм Берлина и Парижа. Но теперь никаких сигналов оттуда не поступало. Пикассо, Леже и Миро переехали на юг Франции, и вся их изобретательность нежилась на пляже. Пора было освободиться. И вот в конце 1940-х годов, под влиянием и благодаря поддержке таких меценатов и владельцев галерей, как Пегги Гуггенхайм и Бетти Парсонс, американские художники, в том числе Джексон Поллок, Франц Клайн и Клиффорд Стилл, пройдя через увлечение сюрреализмом и создав целый ряд перенасыщенных символами медитативных работ, отбросили вдруг своего Юнга и вышли из своей глуши, размахивая кулаками: измазанные в машинном масле ковбои со своими жестяными банками и малярными кистями из свиной щетины; и все они упивались грубой и тяжелой шероховатостью своего штриха, пятнами пота, щедрыми брызгами краски. Они поразительным образом обрели одновременно и мощь, и изящество – как будто в мастерскую разом набилось сразу несколько бейсболистов уровня Джо ди Маджио. Однако планы этих художников выходили далеко за пределы спортивных забав. Писатель и художественный критик Гарольд Розенберг назвал их практики «живописью действия» – ее мишенью стала тепловатая умеренность послевоенной американской жизни; эта жизнь, как им казалось, проживалась виртуально, а не физически. Что открывалось им при взгляде на мир? Холодная война, война в Корее, две сверхдержавы, неспособные вырваться из смертельных объятий друг друга; на родине, в США, царили паранойя и ужас, «красные под кроватью», атомный гриб на расстоянии одной нажатой кнопки. Реакцией стало отрицание как стиль жизни: мечта одноэтажной Америки в клетчатых рубашечках и белых носочках; «бьюик» у въезда в гараж, жена на кухне печет пироги, дети почитают родителей; Билли несется по футбольному полю, веснушчатая Сьюзи, в ярко-желтых остроносых лодочках, его подбадривает; глава семьи торопится на работу в отглаженном строгом костюме от Brooks Brothers и возвращается домой к своему мартини и тапочкам; все семейство скачет, задыхаясь от восторга, как радостный лабрадор Рекс, а на заднем плане всегда обязательно мерцает экран телевизора и слышится закадровый смех. А что еще делать с этой мегамощью? Либо бром, либо самоубийство.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно