|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сила искусства | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 19

И тут последовала страшная развязка, в которую трудно было бы поверить, если бы речь шла не о Караваджо. Судно зашло в небольшой порт Пало, чуть западнее Рима, и комендант местного гарнизона, то ли не знавший о предстоящем прощении художника, то ли принявший его за кого-то другого, бросил его в темницу. Караваджо удалось выйти на свободу, отдав все деньги, какие у него были, но фелюга уже ушла дальше к северу, увозя на борту сверток с картинами, предназначенными в подарок кардиналам и покровителям – в первую очередь Сципионе Боргезе. Как пишет один из биографов, художник даже видел судно, исчезающее в морской дали и увозящее работы, которые должны были стать его оправданием. В попытке вернуть их Караваджо последовал за фелюгой и оказался на тосканском побережье севернее Рима, в городке Порто-Эрколе на полуострове Монте-Арджентарио, где располагался испанский гарнизон. Как художник туда попал, неизвестно. Это было слишком далеко, чтобы дойти пешком, у него не было денег, чтобы нанять лошадь, а на осле он передвигался бы слишком медленно. К тому же его била лихорадка. Почти без чувств он свалился на берегу около Порто-Эрколе. Его отвезли в местную монастырскую больницу, и там, как пишет один из биографов, «не получив помощи ни от Бога, ни от какого-либо человека, он умер так же злополучно, как и жил». Спустя некоторое время Сципионе Боргезе распаковал картины, написанные Караваджо в Неаполе. Среди них был и «Давид с головой Голиафа». Кардиналу доводилось видеть много Давидов и еще больше отрубленных голов, которые были тогда в большой моде у художников. Но он никогда не видел отрубленной головы, которая была бы автопортретом художника, выхваченным из тьмы светом трагического самопознания. Когда-то давно Сципионе часто приходилось выслушивать исповеди. Теперь перед ним была еще одна, умолявшая о прощении. За четыре года до этого Караваджо вынесли смертный приговор, и тому, кто доставит голову беглого убийцы, была обещана награда. И вот теперь Караваджо сам доставил собственную голову – под видом отрубленной головы библейского Голиафа. Казалось, голова говорила: «В предъявленном обвинении виновен. Могу я получить прощение и возродиться?» Мне хочется думать, что сочувствующий ему кардинал произнес: «Mi dispiace — я сожалею… я ужасно сожалею, но ты опоздал». Бернини

Чудотворец

I Скульптура Бернини «Экстаз святой Терезы» не может оставить равнодушным никого. Несколько лет назад в изматывающую летнюю жару три «босоногие» монахини зашли в темную римскую церковь Санта-Мария делла Виттория и приблизились к капелле Корнаро слева от прохода. Я сидел на одной из скамей напротив, чувствуя себя, как обычно, выведенным из равновесия вспыхивающим передо мной и снова погружающимся во тьму зрелищем священного экстаза. То и дело посетители бросали монетку в ящик для сбора денег, загорался свет, и возникало удивительнейшее произведение искусства: голова святой откинута назад, приоткрытый рот издает стон, верхняя губа вздернута, глаза полузакрыты тяжелыми веками, плечи подались вперед одновременно в попытке освободиться и в страстном желании. Стоящий рядом с Терезой серафим осторожно приоткрывает ее грудь, чтобы вонзить в нее свою стрелу. Монахини простояли возле скульптуры минут десять в полной неподвижности, затем две из них преклонили колена, перекрестились – да и было от чего, а затем вышли из церкви. Третья монахиня, маленькая полная женщина в очках, села на другую скамью и склонила голову в молитве. Я время от времени, не удержавшись, бросал на нее любопытные взгляды, но старался гнать от себя мысль, о чем она думает и какие чувства испытывает, глядя на это произведение Бернини. Ведь скульптура эта, откровенно говоря, представляет собой нечто среднее между сакральным таинством и непристойностью. Ученые мужи из кожи вон лезли, утверждая, что это никак не может быть капитуляцией перед чувственностью, ибо Бернини, как хорошо известно, был чрезвычайно благочестив, а сама святая в автобиографии настаивала, что испытывала «не физическую боль, а духовную». Типично высказывание некоего авторитетного лица, согласно которому трактовка этого произведения как эротического «донельзя сужает его смысл». Не менее типично для подобных высказываний то, что автор не удосуживается объяснить свою точку зрения. Нам только грозят пальцем и заявляют, что для правильного понимания замысла Бернини надо выкинуть эти современные пошлости из головы. По мнению этих знатоков, абсолютно антиисторично полагать, что главный папский архитектор, лучший римский скульптор, который строго следовал религиозной практике иезуитов, стал бы представлять мистическое воспарение святой как оргастические конвульсии. Между тем современным анахронизмом является не представление о единстве тела и души, которое так занимало умы многих поэтов и писателей XVII века, а лицемерное разделение чувственного и духовного опыта. Во времена Бернини экстаз понимали и испытывали как единое чувственное целое. Достаточно почитать стихи Ричарда Крэшо, Джона Донна (настоятеля собора Святого Павла) или Джамбаттисты Марино (современника Бернини, известного своим горячим нравом), чтобы убедиться, что в начале XVII века стремление души к слиянию с божественным всегда понималось как процесс, сопряженный с сильными телесными ощущениями. Отрицая физический характер ее общения с ангелом, Тереза сразу же добавляет, что «тело тоже участвовало в этом, и в немалой степени». Все эти разногласия неизбежны, потому что были запланированы скульптором. Через сто лет после создания этой самой удивительной и впечатляющей из всех его работ французский аристократ и знаток искусства шевалье де Бросс, совершая свой гранд-тур, заехал в Рим. Бросив взгляд на судороги святой, он обронил вошедшее в историю замечание, понимавшееся как циничное: «Ну, если это божественная любовь, то она мне хорошо знакома». Однако возможно, что, высказав намеренно или сгоряча эту точку зрения, шевалье на самом деле понял, что для изображения сильного душевного движения необходимо такое телесное знание, каким обладал Бернини.

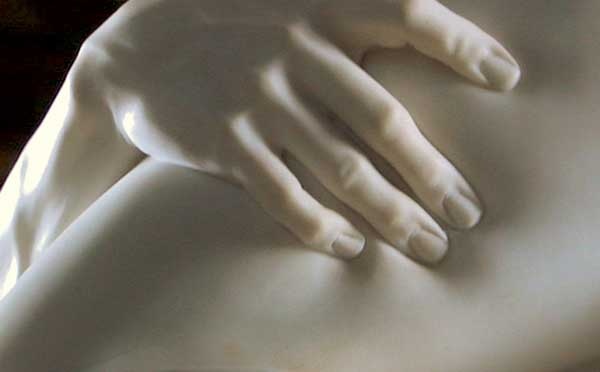

Экстаз святой Терезы (фрагмент). 1645–1652. Мрамор. Капелла Корнаро, Санта-Мария делла Виттория, Рим II До Бернини скульптура стремилась прежде всего обеспечить бессмертие образа. Ваятели Нового времени, ориентировавшиеся на античное наследие, учились превращать смертных людей в нечто более чистое, холодное и долговечное – в богов и героев. Красота в представлении древних и следовавших им художников XVI–XVII веков понималась как форма, благодаря которой божественный идеал, скрытый от простых смертных, становится видимым. Задача искусства – найти такую форму красоты; скульптура, в частности, должна придать красоте ощутимую весомость, неувядаемую монументальность. В вечном споре с художниками скульпторы утверждали, что их произведения, обладающие третьим измерением и доступные осязанию, точнее воспроизводят красоту живых тел, художники же опровергали это на том основании, что материал скульптуры – холодный, бесцветный камень. Скульпторы возражали им, что искусство всегда вносит поправки в жизнь и что твердость белого мрамора придает естественному изяществу человеческих форм более совершенный вид, облагораживает их. Раскрашенное изображение на холсте – безвкусица, глина вульгарна, и только камень обладает чистотой. Чем более упорно скульптор работает с неподатливым материалом, тем благороднее будет его результат. Успех в скульптуре достигается исправлением несовершенной природы, а не подражанием ей.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно