|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Обри Бердслей. Биография | Автор книги - Мэттью Стерджис

Cтраница 56

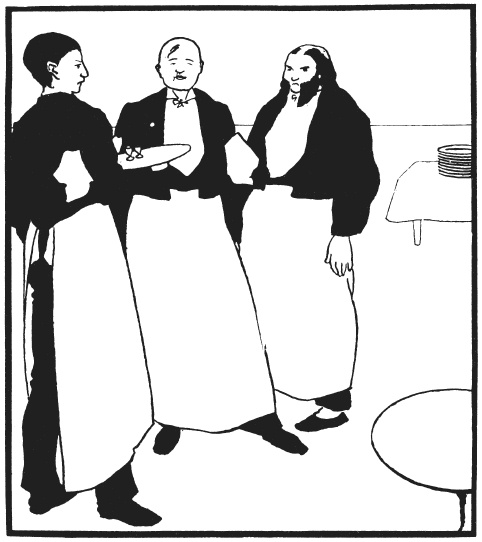

Бердслею нравилось надевать вечером фрак и выходить в город. Он любил мюзик-холл и театр. Гвоздем сезона была «Мадам Бесцеремонность» в мюзик-холле «Гейети» с Режан в главной роли. В театре «Авеню» провалившуюся «Комедию вздохов» сменила пьеса Бернарда Шоу «Оружие и человек». Конечно, Обри посетил премьеру, на сей раз с Ротенштейном. А как мог не прийти на премьеру художник, делавший афишу к этому спектаклю? Бердслею пришелся по душе юмор Шоу, и он смеялся так громко, что на него даже начинали шикать. Важной частью его жизни стали клубы и рестораны. Любимым местом Бердслея был шикарный «Сент-Джеймс» на Пикадилли-серкус, который завсегдатаи называли просто «Джиммиз». Там он часто сидел вместе с Бирбомом или Ротенштейном, Грантом Ричардсом или Робертом Россом за устрицами и другими деликатесами, вглядываясь в лица дорогих содержанок и их покровителей, внимательно изучая женские платья и костюмы мужчин. Все это обретало четкие линии и впоследствии переносилось на бумагу. А еще Обри мог передать на ней атмосферу, что поистине дано очень немногим. Это была внешняя праздность. Глаза Бердслея не знали отдыха. «Ни один человек не видел больше, чем он», – не раз говорил о своем друге Макс Бирбом. Обри сохранял отрешенность даже посреди безудержного веселья или бурной дискуссии. Это позволяло ему видеть то, что не видели другие. Расслабленность и манерность были ширмой напряженной энергии. Однажды Бердслей ответил другу, который укорил его за то, что он в холодную ночь вышел на улицу без пальто: «Нет, я никогда не ношу пальто. Я постоянно горю». Этот огонь одновременно гнал Обри вперед и пожирал его. Он знал, что ему отпущено мало времени, и хотел сделать как можно больше. Бердслей находил время, чтобы рисовать. Ему приходилось это делать: поджимали сроки. Нужно было завершить работу над иллюстрациями для сборника Эдгара По и представить рисунки для второго выпуска «Желтой книги». Решили, что у альманаха будет другая обложка. Как это часто случалось, Бердслей превратил необходимость в преимущество и объявил, что новая обложка для каждого номера – это их творческая находка и отличительная черта журнала [15]. Он черпал вдохновение в своих нынешних интересах. Рисунок «Les Garçons du Café Royal» [82], который он назвал образцом декоративного реализма, самим названием указывал на источник происхождения и знакомство с графическими работами Феликса Валлотона и французских художников школы «Наби» – художественной группы, основанной Полем Серюзье. «Туфельки Золушки» ассоциировались с театром, но не так сильно, как три пронизанные эротикой – опять эротикой! – сцены из «Комедии-балета марионеток в исполнении труппы Théâtre Impossible». Театральную тему завершал новый портрет мадам Режан. Чтобы повторно утвердить незыблемость принципов журнала, содержание переименовали, оставив две части: не «текст» и «иллюстрации», а «литература» и «живопись», но эту четкость нарушала статья о мадам Режан, напечатанная рядом с ее портретом. Каждый новый рисунок Обри приносил в Bodley Head, чтобы его там одобрили и восхитились им. Один молодой журналист вспоминал, как он зашел в магазин на Виго-стрит и увидел там Бердслея с Харлендом и Лейном – Обри говорил о своем последнем рисунке быстрыми энергичными фразами, указывая длинными пальцами то на одну его часть, то на другую. Сосредоточившись на собственной работе и не желая отказываться от удовольствий, Бердслей начал пренебрегать своими редакторскими обязанностями. Первоначальные договоренности с Сарджентом, Крейном, Стиром и всеми остальными так и не были оформлены до конца. Харленд, пытавшийся составить оглавление для нового выпуска, начинал нервничать. Он все время спрашивал у Обри, какой у них будет «художественная» часть, но в конце концов вынужден был написать Лейну и выразить свое раздражение двойным подчеркиванием: «Обри до сих пор не прислал мне список своих авторов!» Это была первая, но показательная ситуация, когда Харленд представал перед Лейном как старший и более ответственный член редакторского «совета». Темп и образ жизни Бердслея – чередование развлечений и напряженной работы – неизбежно должны были сказаться на его самочувствии. Дополнительное бремя, которое он возложил на себя, мешало желанию «сиять». Бирбом один из немногих очень хорошо понимал это. Впоследствии Макс вспоминал, как однажды за обедом Бердслей, бывший в тот день душой компании, совершенно неожиданно остановился на середине фразы. Узкое лицо Обри стало почти таким же белым, как гардения в его петлице… Еще один красноречивый пример приводит в автобиографии Мод Фолкс. Эта молодая женщина, имевшая литературные амбиции, летом 1894 года присутствовала на одном из вечеров миссис Уайт. Мод зашла в комнату, которая показалась ей пустой, и села на длинную кушетку, но потом заметила на другом ее конце бледного юношу странного вида, погруженного в глубокое и, судя по всему, тяжкое раздумье. Мисс Фолкс попыталась завязать разговор и заметила, что надеялась на присутствие здесь мистера Бердслея. Она очень хочет познакомиться с ним, потому что он воплощает дух современности, хотя и опасается, что художник ей не понравится. «Почему?» – спросил Мод молодой человек. «Видите ли, я думаю, что в произведениях мистера Бердслея раскрывается его душа. Мне кажется, что его мозг постоянно сплетает обрывки красивых, но в то же время порочных мыслей, потому что он всегда стремится найти червоточину в любом красивом яблоке. А еще я думаю, что мистер Бердслей очень тщеславен, хотя он безусловно имеет на это право. Но хотелось бы, чтобы он не считал себя такой важной персоной, которой позволено пренебрегать правилами хорошего тона. Говорят, что этот человек никогда никуда не приходит вовремя. Полагаю, ему нравится выходить на сцену в гордом одиночестве».

«Les Garçons du Café Royal», один из шести рисунков Бердслея для второго выпуска «Желтой книги» (1894) «Уверяю вас, он не хочет ничего подобного, – ответил юноша, явно раздраженный этими словами. – Чтобы не пренебрегать правилами хорошего тона, позвольте представиться. Обри Бердслей. Я не совсем хорошо себя чувствовал, поэтому и не смог прийти вовремя. Теперь мне стало еще хуже, я и решил посидеть здесь». «Прошу прощения, – извинилась мисс Фолкс. – Мне очень жаль. Но вы же не будете спорить, что знаменитости обычно поступают так, как им заблагорассудится?» «Спорить не буду, хотя я и не согласен с вашими словами, – ответил Обри. – Если вы не знали, кто я такой, то были вправе высказать свое мнение обо мне, но иногда такая искренность причиняет боль». С этими словами он встал и вышел. Чувство обиды, сквозившее в замечании Бердслея, говорит о многом. Как ниспровергатель всех авторитетов, он мог только радоваться реакции на это со стороны прессы, обывателей и буржуазного общества. Обри соглашался, что есть люди, которым его работы могут просто не нравиться. Работы, но не он сам! Очевидно, случай на приеме у миссис Уайт был исключением. Природное обаяние Обри позволяло ему завоевывать сердца всех, с кем он встречался, даже тех, кто негативно отзывался о его творчестве [16].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно