|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала | Автор книги - Петр Румянцев-Задунайский

Cтраница 101

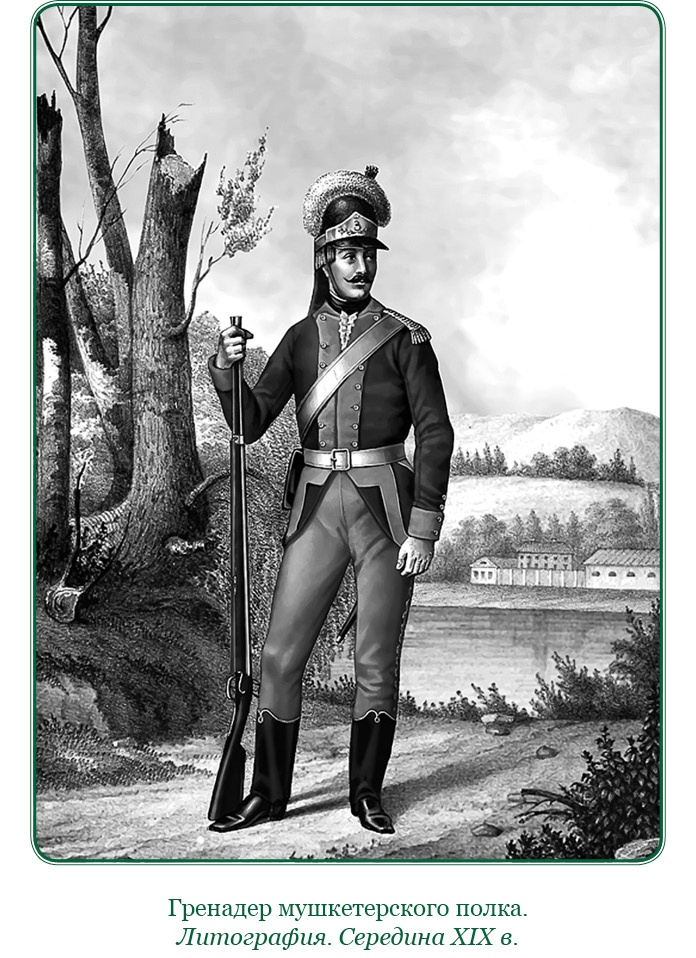

Русские армии делились на дивизии и авангардные корпуса, но ни те, ни другие не имели определенного состава. Пехотные дивизии и корпуса разделялись на бригады и, сверх того, к ним придавалась полковая и полевая артиллерия, а иногда и кавалерия. Пехотные бригады состояли из двух полков либо из нескольких гренадерских батальонов. Пехотные полки, как гренадерские, так и мушкетерские, состояли каждый из двух батальонов; гренадерские батальоны – из четырех гренадерских рот, а мушкетерские – из одной гренадерской и трех мушкетерских рот. Число рядовых в батальоне полагалось от 650 до 700, но в сражении при Кагуле батальоны были силою всего от 350 до 500 человек. Иногда придавались дивизиям егерские батальоны, которые, кроме обмундирования, почти ничем не отличались от прочих. Пехота строилась в четыре шеренги, из которых при стрельбе первые две становились на колена. При построении каре фасы его составлялись из развернутого фронта. Колонны же употреблялись исключительно для походных движений. Мушкетеры вооружены были ружьями со штыками и шпагами, а гренадеры, кроме того, носили, в особых сумах, по две гранаты. Егеря имели ружья несколько короче, с длинными плоскими штыками. Иногда часть пехоты вооружалась пиками, и для этого полагалось иметь в полку по 216 пикинерских копий. Сверх того, при каждом полку возилось по 3500 рогаточных копий, из которых составлялись рогатки, посредством петель и смычных крючьев. Несмотря на то что Румянцев в кампанию 1770 года отменил употребление рогаток, русские войска продолжали возить их за собой и не прежде оставили их совершенно, как в следующую войну с турками. Кавалерия разделена была на бригады, включавшие в себе по два полка. Кирасирские и карабинерные полки состояли из восьми рот, или четырех эскадронов, кроме одного запасного, а гусарские – из шестнадцати рот, или восьми эскадронов, кроме двух запасных. Число людей в эскадронах в сражении при Кагуле не превосходило 60–80. Кавалерия строилась в три шеренги, а спешившись перестраивалась в две шеренги.

Кирасиры вооружены были палашами, имели по паре пистолетов и носили железные кирасы; вооружение карабинера состояло из палаша, карабина со штыком и пары пистолетов, а гусара – из сабли, карабина и пистолетов. Артиллерия разделялась на полевую и полковую. Первая составляла роты, по 10 или 12 орудий в каждой; вторая придавалась пехотным полкам (по четыре трехфунтовых орудия каждому). Для действий против турок составлялись каре из пехоты с артиллерией; полковые орудия становились по флангам батальонов, а полевые соединялись в батареи, на углах и на средине длинных фасов каре; небольшая часть пехоты помещалась внутри каре, в виде резерва, либо составляла особое небольшое каре, вблизи той части войск, которой должна была служить резервом. Пальба производилась шеренгами и плутонгами (взводами). Переноска рогаток (до отмены их) производилась при передвижениях войск в бою шестью человеками в каждом плутонге. Кавалерия располагалась в интервалах между каре. Еще в Северную войну Петр Великий требовал от кавалерии, чтобы она действовала исключительно холодным оружием. Румянцев употреблял ее также для атак, но сила привычки либо ложное убеждение в превосходстве турецких всадников нередко заставляли нашу кавалерию действовать стрельбой. При расположении в лагере главные силы пехоты и большая часть артиллерии располагались в две линии, на расстоянии одна от другой ста или двухсот шагов, а по концам линий, в перпендикулярном к ним направлении, ставились по одному либо по два (преимущественно гренадерских) батальона. Таким образом, составлялось большое каре, в середине которого помещались легкие обозы. Отдельные (авангардные) корпуса и кавалерия располагались по флангам либо впереди главных сил; а часть артиллерии и тяжелые обозы составляли парк и вагенбург позади лагеря армии. Обозы были уменьшены против прежнего, однако все еще были весьма значительны. В походе армия разделялась на несколько колонн, двигавшихся на одной высоте. Если движение производилось в соседстве неприятельской армии, то пехота каждого каре двигалась в двух колоннах, артиллерия между ними, а кавалерия в особых колоннах. Подобное разделение войск на многие колонны способствовало скорому переходу в боевой порядок. Силы 1-й армии вообще простирались до 50 тысяч, а второй – до 30 тысяч регулярных и 17 тысяч иррегулярных войск. Отряды Берга и Медема по-прежнему назначались против крымских и кубанских татар. Сверх того, положено было послать флот из Кронштадта и Ревеля в Архипелаг [154] и, с содействием греков, восставших против турок, произвести сильную диверсию. Со стороны турок 80 тысяч татарского ополчения собиралось у Кишинева; а главная турецкая армия должна была собраться, в числе 150 тысяч, на Нижнем Дунае, у Исакчи. Султан, недовольный действиями визиря, назначил на его место Халиль-пашу; а на место крымского хана Девлет-Гирея назначен был Каплан-Гирей: последний выбор имел вредные последствия для Порты, потому что татары не любили своего нового хана. В конце апреля войска 1-й армии выступили с зимних квартир, взяв с собой двухмесячный запас продовольствия [155], сосредоточились 11 мая у Каменца-Подольского и на следующий день перешли к Хотину. 15-го 1-я армия переправилась через Днестр, по понтонному мосту у местечка Жванца и по мосту на козлах, устроенному в Хотине; часть этих войск (6 пехотных и 4 кавалерийские полка) оставлена была в крепости и для охранения мостов на Днестре. Ненастная погода, совершенно испортившая дороги, заставила Румянцева простоять близ Хотина целых десять дней. Наконец, выступив 25 мая, 1-я армия следовала семью колоннами к Липчанам и далее вниз по левому берегу Прута. 2-я армия сосредоточилась у Елисаветграда, 12 мая. Граф Панин, отрядив Прозоровского с частью сил для наблюдения Очакова, двинулся к Бугу, переправился через сию реку 11 июня и прибыл к Днестру в конце этого месяца. Между тем верховный визирь, прибыв в Исакчу, покушался построить мост на Дунае, но, по причине большего разлития реки, вынужден был отказаться от своего намерения и ограничился переправой на лодках 10 тысяч человек, посланных к Кишиневу в помощь хану. Получив это подкрепление, татары предприняли попытку переправиться на правую сторону Прута, и поскольку болотистая местность ниже Фальчи представляла большие затруднения, то хан двинулся вверх по реке, предполагая устроить переправу выше Фальчи, но был удержан отрядом Штофельна, вслед затем поступившим, по случаю смерти сего генерала, под начальство князя Репнина и присоединившимся к армии 11 июня. В это время главные силы Румянцева состояли из двух передовых (авангардных) корпусов генерал-квартирмейстера Боура и генерал-поручика князя Репнина и трех дивизий, состоявших под командою генерал-аншефа Олица и генерал-поручиков графа Брюса и Племянникова. 15 июня авангардный корпус Боура опрокинул передовые войска ханской армии и заставил их отступить на главные силы татар, расположенные за ручьем Кальма, против Рябой Могилы. Румянцев имел намерение атаковать неприятеля поутру 17-го, но татары не отважились сразиться с нашими войсками, отступили поспешно, соединились с высланным к ним в помощь турецким отрядом сераскира молдавского Абда-паши и в числе 80 тысяч расположились в четырех укрепленных лагерях на высотах за речкою Ларгою.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно