|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Толкин | Автор книги - Геннадий Прашкевич

Cтраница 71

«Правда, в последнее время, — продолжал он, — сказки пишут или „пересказывают“ для детей. То же самое можно делать с музыкой, стихами, романами, историей и научными трудами. Думаю, это весьма опасная процедура, даже если она необходима. Собственно, от катастрофы нас спасает только то, что науки и искусства еще не полностью переправлены в детскую: до детской и до школы доходят только такие вкусы и взгляды, которые, по мнению взрослых (далеко не всегда оправданному), „не принесут детям вреда“» [253]. Затем Толкин переходит к очень важному для него вопросу — как, собственно, создаются волшебные миры? Сначала он цитирует Лэнга: «Дети воплощают молодость человека, когда люди еще верны своей любви, вера их не притупилась, а жажда чуда не иссякла. „Это правда?“ — вот великий вопрос, который постоянно задают дети». И уже после этого вступает с Лэнгом в полемику: «Подозреваю, что понятия „вера“ и „жажда чуда“ часто рассматриваются как однозначные или близкие. На самом деле они резко отличаются друг от друга, хотя, надо сказать, развивающееся человеческое сознание не сразу начало отделять жажду чуда от всеобъемлющей жажды знаний. Очевидно, что слово „вера“ Лэнг употреблял в обычном смысле: вера в то, что вещь существует или событие может произойти в реальном (первичном) мире. Если это так, боюсь, что слова Лэнга, очищенные от сентиментального налета, означают лишь одно: тот, кто рассказывает детям истории о чудесах, сознательно или нет, но спекулирует на их доверчивости, то есть на недостатке их опыта, из-за чего детям в определенных случаях становится трудно отличать реальные факты от вымысла. А ведь это отличие — основополагающее и для обычного человеческого восприятия, и для волшебной сказки. Дети, конечно, способны верить литературному вымыслу, если мастерство рассказчика достаточно высоко. Такое состояние сознания называют „добровольным подавлением недоверия“, но мне кажется, слова эти недостаточно ясно описывают указанное явление. Ведь на самом деле речь идет о некоем успешно созданном вторичном мире. То есть автор создает такой мир, в который мысленно можете войти и вы» [254]. По Толкину, дело вообще не в подавлении недоверия: «Лично у меня никогда не было особого желания чему-то верить. Не помню ни одного случая, когда удовольствие, доставляемое сказкой, зависело бы от моей личной веры в то, что описанное в сказке может случиться на самом деле или даже действительно случалось. Волшебные сказки для меня были связаны в первую очередь не с тем, что возможно, а с тем, чего хочется» [255].

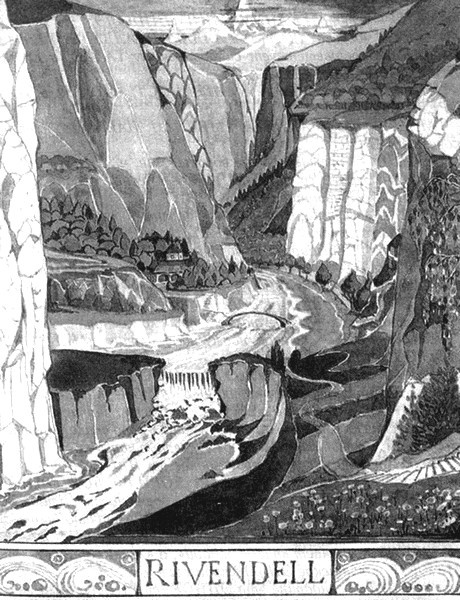

Ривенделл. Иллюстрация Дж. Р. Р. Толкина 15 АЙНА — «святой» в АЙНУР, АЙНУЛИНДАЛЭ. АЛДА — «дерево» (квенья) в АЛДАРОН, АЛДУДЭНИЕ, МАЛИНАЛДА; соответствует синдаринскому ГАЛАД (в КАРАС ГАЛАДОН, ГАЛАДРИМЫ). АНГРЕН — «железный» в АНГРЕНОСТ; мн. ч. ЭНГРИН в ЭРЕД ЭНГРИН. АННА — «дар» в АННАТАР, МЕДИАН, ЙАВАННА; mom же корень в АНДОР. АННОН — «большая дверь, ворота», мн. ч. ЭННИН; в АННОН-ИН-ГЭЛИД; ср. МОРАННОН — «Черные врата» и СИРАННОН — «Привратная Река». АР(А) — «высокий, благородный, царственный» элемент, появляющийся во многих именах: АРАДАН, АРЭДЭЛЬ, АРГОНАФ, АРНОР и т. д. Расширенный корень АРАТ — появляется в АРАТАР и в АРАТО — «вождь, выдающийся», напр. АНГРОД из АНГАРАТО, ФИНРОД из ФИНАРАТО; также АРАН — «король» в АРАНРУТ, мн. ч. ЭРЕЙН в ЭРЕЙНИОН. Префикс «ар» — в именах нуменорских королей — того же происхождения. ГРОТ (ГРОД) — «пещера, подземное жилище» в МЕНЕГРОТ, НОГРОД. ГУЛ — «чары» в ДОЛ ГУЛДУР, МИНАС МОРГУЛ. Это слово происходит от того же корня, что и НГОЛ-, появляющееся в НОЛДОР; ср. квенийское НОЛЭ — «мудрость, знание». Однако синдаринская форма использовалась чаще с явно отрицательным оттенком, в сочетании МОРГУЛ — «черные чары». ДОР — «земля» (суша), производное от НДОР-, встречается во многих синдаринских названиях: ДОРИАФ, ДОРТОНИОН, ЭРИАДОР, МОРДОР u т. д. В квенья корень часто смешивался с НОРЭ «народ, племя»; вначале ВАЛИНОР означало попросту «племя валаров», а «земля валаров» — это ВАЛАНДОР; так же НУМЕНОРЭ означает «племя запада», а «земля запада» — НУМЕНДОР. Квенийское ЭНДОР произошло от ЭНЕД — «середина» и НДОР; в синдарине это ЭННОР (ср. ЭННОРАФ в песне «АЭЛЬБЕРЕТ ГИЛЬФОНИЭЛЬ»). 16 Против чего выступил в своей «шотландской» лекции Толкин? Во-первых, против мнения, что «сказки — это для детей». Против того тезиса, что дети не должны взрослеть — «не оставаться же им вечными Питерами Пэнами!» [256]. Во-вторых, против критиков, преследующих только свои корпоративные интересы. В-третьих, против искусственных творений человека (машин), ставших вдруг самостоятельной, очень опасной и враждебной силой. «Хотя в этом вопросе я и не специалист и, возможно, даже не имею права на собственное мнение, все же осмелюсь заявить, что определение Воображения часто неточно, а анализ его проводится неадекватно. Способность к образному мышлению — это ведь всего лишь одна сторона. Но именно ее по справедливости и следует называть Воображением. Восприятие же (перцепция) образа, всех его значений и форм (и контроль над этими процессами, совершенно необходимый для удачного воплощения найденного образа) может быть различно по яркости и силе, что, впрочем, зависит от количественного, а не качественного уровня воображения. А вот способность достичь такого воплощения мысленного образа, которое придало бы ему „внутреннюю логичность реального“, — это совсем другое. Это уже Искусство, то есть связующее звено между Воображением и плодом его деятельности — „вторичным“ миром». «Для моих теперешних целей, — продолжал Толкин, — потребуется новое понятие, включающее в себя как способность к художественному вымыслу, так и некую отстраненность, чудесность образов, созданных воображением и нашедших свое выражение в словах, — качество, необходимое для сказки. Поэтому я присвою себе функции Шалтая-Болтая и применю для обозначения всего выше указанного еще одно слово — Фантазия. Я придаю ему смысл, в рамках которого старое, высокое значение этого слова вполне синонимично понятию Воображение и сочетается с другими словами: Нереальность (то есть непохожесть на реальный мир), свобода от власти реальных, то есть увиденных (изученных) фактов, короче — с понятием „фантастического“. Таким образом, я с радостью принимаю то, что между Фантазией (Воображением) и Фантастикой существует этимологическая и семантическая связь, поскольку фантастика имеет дело с образами того, чего не только „на самом деле нет“, но чего часто вообще нельзя обнаружить в реальном мире или, во всяком случае, считается, что нельзя. Но, признавая, что понятие Фантазия вторично, я вовсе не считаю, что на нее следует смотреть свысока. В этом смысле Фантазия, на мой взгляд, — вовсе не низшая, а, наоборот, высшая, наиболее чистая и, следовательно, наиболее действенная форма Искусства» [257].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно