|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Анна Иоанновна | Автор книги - Игорь Курукин

Cтраница 101

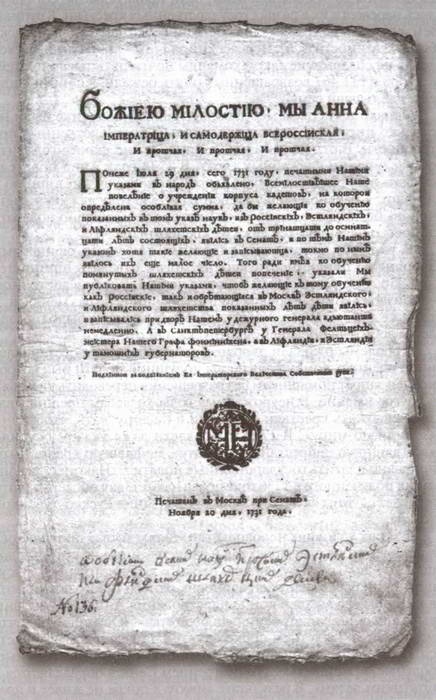

Императорский указ об открытии Шляхетского кадетского корпуса. 1731 г. Однако на первом месте во внутренней политике были не столько интересы дворянства, сколько государственные потребности. В отношении дворянства можно скорее говорить об увеличении служебных тягот. В 1734 году Анна повелела сыскать всех годных к службе дворян и определить их в армию и на флот; с началом большой войны в 1736 году для явки «нетчиков» был определён срок — 1 января и разрешено подавать доносы о неявившихся даже их крепостным. В то время служившие рядовыми или унтер-офицерами дворяне за провинности вполне могли отведать шпицрутенов. Но даже ревностный служака не был уверен в достойном «произвождении»: порядок получения чинов не раз менялся, к тому же влиятельному и обеспеченному офицеру было гораздо легче добиться повышения, отпуска или отставки . Проблемы ожидали дворян и дома. Вместе с восстановлением военных команд для сбора подушной подати был возобновлён запрет помещикам без разрешения переводить крестьян в другое имение. В неурожайные годы хозяевам предписывалось снабжать крестьян семенами и не допускать, чтобы они «ходили по миру». В 1738 году власти даже указом осудили «всегдашнюю непрестанную работу», мешавшую крепостным исправно платить государственные подати . Наконец, реализация полученного в 1736 году права на отставку после двадцати пяти лет службы была отложена до окончания Русско-турецкой войны. В таких условиях недовольство «шляхетства» проявлялось в появлении на свет проектов и записок, иные из которых дошли до нас. Среди бумаг московского губернатора Б.Г. Юсупова нами был обнаружен черновик одного такого документа, в котором его автор в конце царствования Анны Иоанновны выражал общие настроения «шляхетства». Юсупов писал, что манифест о 25-летнем сроке службы на деле не выполняется: после полученной отставки «ныне, как и прежде, раненые, больные, пристарелые… расмотрением Сената определяются к штатцким делам». В результате «нихто в покое не живёт и чрез жизнь страдания, утеснения, обиды претерпевают». Автор был убеждён: «…без отнятия покоя и без принуждения вечных служеб с добрым порядком не токмо армия и штат наполнен быть может, но и внутреннее правление поправить не безнадёжно», — то есть получившим «покой» служилым «свой дом и деревни в неисчислимое богатство привесть возможно» . Но правление Анны к «покою» не располагало. После трёх первых мирных лет армия готовилась к походу в Польшу. В 1733 году начался переход на воинские штаты военного времени и был объявлен рекрутский набор — по человеку со 102 душ вместе с «выбором» рекрутской недоимки за прежние годы. Вслед за тем правительство объявило принудительный сбор хлеба с крестьян Воронежской и Белгородской губерний по средней за несколько лет цене. Ещё более тяжёлым экстраординарным налогом стал объявленный в октябре 1733 года сбор драгунских лошадей — по одной с 370 душ для крестьян и с 500 душ для купцов . Эти поборы происходили на фоне начавшегося голода в результате масштабного неурожая. Уже в июне 1733 года оставшиеся в Москве сенаторы, получив известие о недороде в Смоленской губернии, приняли решение описать наличные помещичьи запасы и раздавать голодающим хлеб с гарнизонного склада. Но к весне 1734 года голод охватил и другие губернии. Толпы людей потянулись в Москву. Московская Сенатская контора не рискнула высылать их, отменила паспортный режим, обязала помещиков кормить своих пришедших в столицу крестьян и предписала торговцам установить фиксированную цену на хлеб. Но решить проблему в масштабе страны эти меры не могли. О бедствии заговорили даже во дворце. В январе 1734 года стоявший на карауле солдат Семёновского полка Никита Елизаров высказал товарищам: «Наша де всемилостивая государыня ныне от Бога отстала, здесь потехи… а в Руси плачют ис подушного окладу, а им помочи и лготы нет; с осени уже мякину едят, а на весну и солому уже станут есть» — а всё потому, что «Бирон себя богатит, а наше государство тощит». Один из сослуживцев, как полагается, донёс; Елизаров отговорился «простотой» — и заслужил вместо казни вечную каторгу в Охотске . Именным указом от 26 апреля 1734 года Анна Иоанновна повелела помещикам и «управителям» дворцовых волостей и церковных вотчин «крестьян и людей своих в такое нужное время кормить готовым своим, привозя из других хлебных мест, или покупным хлебом», чтобы «по миру для милостыни ходить отнюдь не допускали и семенами снабдили неотложно». Она же утвердила доклад Сената с «пунктами» об описании у хлебных запасов и раздаче их «в займы», запрещении торговцам поднимать цену больше чем на гривенник с рубля, выдаче зерна из казённых «магазинов», направлении в пострадавшие районы хлеба из Орла и Нижнего Новгорода и беспошлинной покупке привозного из-за границы . В Ревельской и Рижской губерниях было закуплено больше 50 тысяч четвертей. Летом и осенью 1734 года только из московского «магазина» раздали пять с половиной тысяч четвертей (около 700 тонн) зерна. Раздачи увеличили приток в города голодных крестьян окрестных деревень; в Москве было официально учтено семь с лишним тысяч умиравших на улицах нищих. Власти не смогли остановить подорожание хлеба. Голод, «слёзные и кровавые подати» заставляли крестьян бежать в Польшу, в Иран и даже в «Бухарскую сторону». Правительственные указы признавали, что многие, «покинув свои жилища и отечество, за чужие границы ушед, живут». Обер-прокурор Анисим Маслов в июле 1734 года подал императрице доклад «О худом состоянии крестьян Смоленской губернии и прочих мест», указав общие причины «бедности и несостояния» налогоплательщиков: во-первых, «за убылых, подушные деньги принуждены были платить оставшиеся»; во-вторых, помещики заставляли крестьян работать и собирали оброк «кто как хотел по своей воле», а при голоде не оказали им никакой помощи; наконец, при сборе подушных денег и наборе рекрутов офицеры не только не защищали мужиков от обид, «но паче сами многие утеснения и обиды изо взяток чинили». Маслов предложил сложить с крестьян часть подушной подати и «учреждение во всём государстве по состоянию мест учинить, дабы крестьяне знали, где поскольку (кроме государственных податей) доходов кому платить и работ каких исправлять, без излишнего отягощения», то есть впервые поставил вопрос о регламентации повинностей в пользу помещиков. При этом обер-секретарь понимал, что «сие в нашем государстве яко новое и необычное дело многим будет не без противности», но считал, что «впредь может быть в лучшую пользу» . Анна Иоанновна приказала созвать совещание в Кабинете. 25–27 июля заседания проходили «по вся дни, не токмо поутру, но и после обеда». Министры сочли необходимым с помощью армии вернуть из Польши российских беглецов, учредить государственные хлебные резервы-«магазины» и отсрочить взимание подушной подати до начала 1735 года. Главное же предложение Маслова — о регулировании барщины и оброков — было оставлено без внимания. Анна утвердила всеподданнейший доклад министров, а 2 августа издала именной указ о прощении «вин» беглецов, но конкретно назвала лишь единственную льготу — отстрочку уплаты подушной подати . Но 1734 год опять выдался неурожайным. В ноябре уже Сенат просил отменить по всей стране сбор подушной подати за первую половину следующего года, вывести из деревни правившие недоимки воинские команды, временно запретить винокурение во внутренних губерниях России и организовать для неимущих общественные работы — рытьё каналов в Москве и «крепостное строение» в Смоленске.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно