|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Княгиня Ольга | Автор книги - Алексей Карпов

Cтраница 62

Вероятно, Ольга также была наслышана о чудесах императорского дворца от своих послов, бывавших там раньше. Но восхитительная органная музыка, рычание львов и механическое щебетание птиц, а главное — сам трон, ходящий то вверх, то вниз, должны были потрясти ее не меньше, чем потрясли они впечатлительного итальянца. Содержательная часть этого первого приема была сведена к минимуму. Сам император Константин не проронил ни слова. От его имени говорил логофет дрома, который задал «архонтиссе Росии» обычные вопросы, полагавшиеся по дипломатическому протоколу. Правда, полагалось спросить о здоровье правителя той страны, откуда прибыл посол, а Ольга сама была правительницей руссов. Наверное, было спрошено о здоровье Святослава, о благополучии страны и народа, о том, как прошло путешествие и как добралась княгиня до Царствующего града. Если Ольга и в самом деле долго дожидалась приема, томясь на своих ладьях в константинопольской гавани, то последний вопрос должен был показаться ей верхом лицемерия. Но так оно и было: ответы княгини никого не интересовали — важно было лишь соблюсти протокол. Одновременно с этим особый чиновник («протонотарий дрома» — того самого ведомства, которое возглавлял логофет) внес полагающиеся по этикету подарки прибывших послов — так называемый «каниский», или подношение императору. Что составляло «каниский» Ольги, Константин не сообщил. Известно, что Лиутпранд в 948 году поднес императору — причем от себя лично — «9 отличных панцирей, 7 превосходных щитов с позолоченными буллами, 2 серебряных кубка с позолотой, мечи, копья, дротики», а также четырех юношей-рабов, евнухов, кастрированных еще в детстве с полным удалением всех мужских признаков; эти рабы обрадовали императора Константина более всех остальных даров. Русь славилась своими рабами, однако входили ли они в «каниский» русской княгини, сказать трудно. На этом церемония была завершена. «После подношения каниския иностранец, получив знак от логофета, совершает поклон и уходит, — разъясняет Константин. — И когда он удаляется, играют органы, львы и птицы издают свои звуки, а звери приподнимаются со своих постаментов. После того, как он скроется за завесой, органы замолкают, а звери ложатся на свои места». Княгиня получила возможность слегка перевести дух. Через оранжерею и ряд других залов и галерей дворца ее отвели в так называемый Портик Августея, именовавшийся также Золотой Рукой (по совершаемому здесь обряду омовения рук императора). Здесь княгине было предложено присесть в ожидании следующего приема, который должна была дать для нее императрица Елена, жена Константина. Между тем декорации первого приема были заменены новыми; поменялись и место действия, и сами действующие лица. Большой императорский дворец представлял собой огромный комплекс роскошных и богато украшенных зданий, построенных в разное время разными императорами и соединенных друг с другом крытыми галереями, портиками и переходами. Портик Августея примыкал к одноименному залу (триклину Августея) — тронному залу так называемого Дворца Дафны, самого старого из дворцовых сооружений, находившегося в центре всего комплекса. Отсюда княгине предстояло проследовать в триклин Юстиниана — один из самых больших залов дворца, построенный императором Юстинианом II в конце VII века. По пути следования дворцовыми галереями княгиня миновала примыкавший к самому дворцу и входящий в его комплекс ипподром — место проведения не только соревнований, но и важных политических действ, военных триумфов и представлений императора народу. (Императорская ложа — так называемая кафисма — была соединена с дворцом особой лестницей.) Переход по залам и галереям дворца должен был впечатлить Ольгу не меньше, чем великолепие Магнавры. Все помещения, через которые она шествовала, были украшены изумительными мозаиками, росписями, мраморами, цветными камнями; повсюду были развешены светильники и паникадила, расставлены золотые, эмалевые или чеканные, сосуды, кресты, короны, венки; стены и колонны были задрапированы драгоценными тканями — парчой, шелками, пурпуром. Все это великолепие выносилось в дни приемов из дворцовых сокровищниц и ризниц и алтарей константинопольских храмов (а иной раз даже из странноприимных домов и богаделен) — специально для того, чтобы поразить прибывших в город иноземцев. В ожидании приема княгиня расположилась в так называемых Скилах — парадном вестибюле дворца, примыкавшем к триклину Юстиниана и выходившем другой стороной к ипподрому.

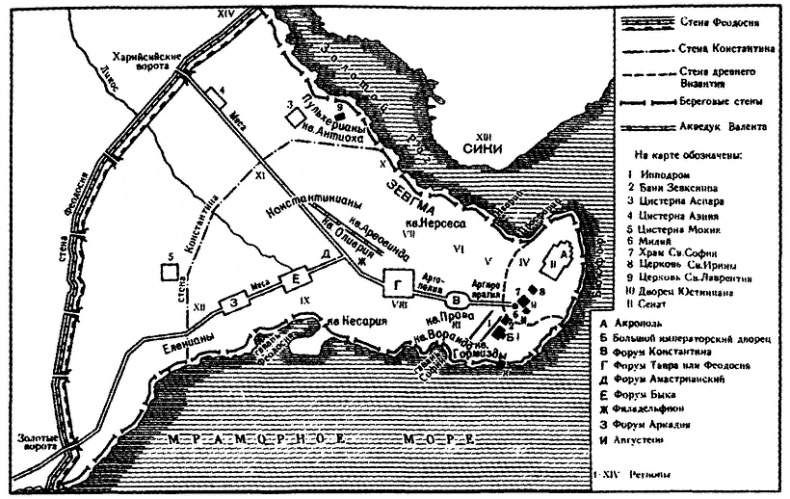

Схема Константинополя К этому времени в зале Юстиниана поставили помост, украшенный драгоценными пурпурными шелками. (Пурпур был императорским цветом в Византии; любые ткани или тем более одежды из него могли быть принадлежностью только василевса и членов его семьи. Если кто-либо на территории Империи одевался в пурпурные одежды или тем более надевал на ноги красные башмаки, то это могло быть расценено не иначе как узурпация верховной власти, и каралось смертью; вывоз пурпура за пределы Империи был строжайше запрещен особым законом . [159]) На этом помосте возвышался трон Феофила — византийского императора, правившего в IX веке (829—842) и проявившего особую заботу об украшении дворца. Трон предназначался для императрицы Елены, «августы». Сбоку от трона было поставлено золотое царское кресло. Здесь же, чуть ниже, стояли серебряные органы. Прием княгини «августой» описан Константином более подробно, чем предыдущий. Это и понятно, если учесть, что он не имел прецедентов в византийском церемониале. В отличие от послов-мужчин, «архонтисса Росии» должна была быть представлена правящей императрице и другим женщинам двора. Но вся церемония была построена как зеркальное отражение того, что обычно происходило при представлении иноземных послов самому императору. Императрица Елена («августа», или «деспина», как ее называет источник) заняла свое место на Феофиловом троне. Рядом, на особом кресле, расположилась ее невестка, жена их общего с Константином сына Романа, давно уже коронованного в качестве соправителя отца. Роману ко времени визита Ольги было восемнадцать или девятнадцать лет (он родился в 938/939 году). Еще будучи ребенком, в 944 году, он по воле деда, императора Романа I Лакапина, был обвенчан со своей сверстницей, незаконнорожденной дочерью итальянского короля Гуго, Бертой, получившей в императорской семье новое имя — Евдокия [160]. Фактически брак, однако, не имел место: в 949 году Бертаевдокия умерла «девой». Известно, что около 952 года обсуждалась возможность нового династического брака Романа — с племянницей короля Отгона I Хедвигой, и греческие евнухи даже ездили рисовать портрет предполагаемой невесты и обучать ее греческому языку. Однако этот брачный проект так и не был осуществлен, и около 953/954 года Роман женился на некой гречанке-простолюдинке, дочери харчевника (!) Анастасии, получившей по вступлении в императорскую семью новое имя — Феофано (в переводе с греческого: «Богом явленная»). Эта-то Феофано и должна была присутствовать на приеме русской «архонтиссы».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно