|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна | Автор книги - Кирилл Соловьев

Cтраница 32

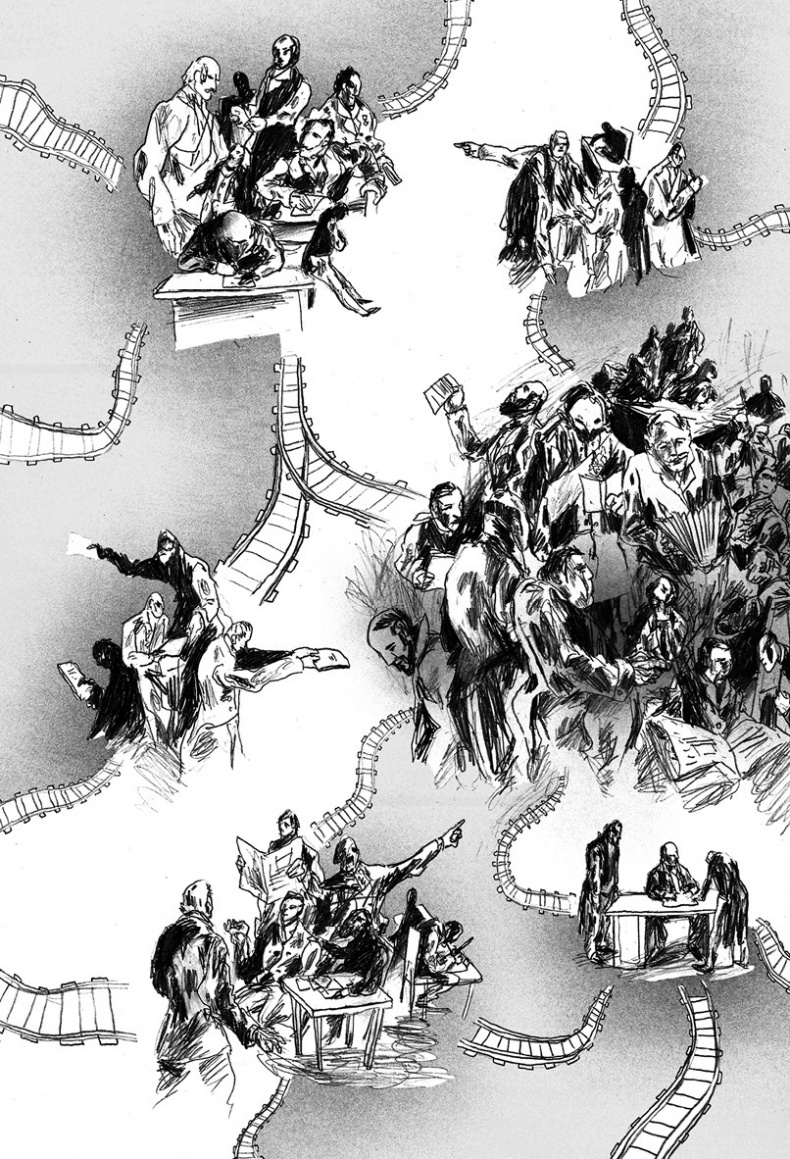

Карта чиновников Российской Империи Как это было в целом характерно для бюрократической машины Российской империи, министерства не вполне справлялись с тем «потоком» делопроизводства, который так или иначе шел через них. Вполне очевидно, что министр и его товарищи не могли в полной мере знать содержание тех бумаг, которые они подписывали. Показательно, что в 1830 г. министр внутренних дел подписал 24 846 документов, а в 1850 г. – 61 011. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем. Причем она коснулась не только руководителей ведомств, но и их министерств в целом. В начале 1860-х гг. в Министерство юстиции ежегодно поступало более 626 тыс. дел, в начале 1880-х гг. – 578 тыс., в конце 1880-х гг. – более 691 тыс., в начале 1890-х гг. – 1624 тыс., в 1910-х гг. – 3372 тыс. Конечно, далеко не со всеми (хотя обычно с абсолютным большинством) делами удавалось справляться. Так, к 1902 г. только в земском отделе МВД накопилось свыше 800 не представленных рапортов по местным крестьянским учреждениям. Когда в октябре 1905 г. граф И. И. Толстой принял должность министра народного просвещения, он был поражен масштабом свалившейся на его плечи работы. Речь шла о целом технологическом процессе, который предстояло освоить: «Это огромная фабрика, выбрасывающая тысячи циркуляров, докладов, отношений, отзывов и т. п., в полном ходу, с массой колес, рычагов и паровых котлов, с целой армией рабочих мастеров, надсмотрщиков и десятников». Правда, в дальнейшем взгляд Толстого на собственное министерство изменился. Он пришел к выводу, что это не фабрика, а мануфактура, не современное высокотехнологичное, а кустарное производство, остро нуждавшееся в совершенствовании. При этом министр не мог ограничиться работой исключительно во благо собственного ведомства. На нем еще лежало множество самых различных обязанностей. В итоге рабочий день руководителя ведомства был расписан поминутно. В качестве примера можно привести все того же И. И. Толстого, оставившего подробные воспоминания о своей работе в качестве министра народного просвещения. Он должен был два раза в неделю выслушивать доклад в Департаменте общих дел своего ведомства, два раза – в Департаменте народного просвещения. По окончании докладов – прием посетителей. Помимо этого три раза в неделю происходили заседания Государственного совета: одно Общее собрание, на котором должен был присутствовать сам министр, и два заседания департаментов, куда можно было делегировать его товарища (однако далеко не всегда). Периодически назначались заседания Комитета министров. Наконец, обычно в субботу приходилось ехать в Петергоф для всеподданнейшего доклада императору. Также считалось желательным, чтобы министры присутствовали на заседаниях ведомственных и межведомственных комиссий. Учитывая масштаб обязательств, министрам приходилось работать с бумагами дома – поздно вечером и ночью. Этот напряженный график сложно было строго соблюдать. Его нарушали чрезвычайные и порой продолжительные заседания высших законосовещательных учреждений, затянувшийся прием просителей. Ведь на прием обычно записывались 50–60 человек. Если же министр назначал один приемный день в неделю, он обычно затягивался на 5–6 часов. И все же министры работали по-разному. Д. А. Толстой любил хвастаться, что читал все бумаги, приходившие из 12 департаментов его министерства. Только на это у него уходило 4 часа в день. С. Ю. Витте, один из наиболее выдающихся государственных деятелей конца XIX – начала XX в., предпочитал устные доклады письменным. Последние почти не читал. Большинство представлений подписывал, не знакомясь с ними. Однажды на заседании Комитета министров его коллеги даже заметили расхождение между его словами и содержанием представления Министерства финансов. Витте, нисколько этим не смутившись, ответил, что «не отвечает за всякий вздор, какой чиновники министерства могли написать от его имени». Подобные ситуации случались часто. Еще в июне 1884 г. А. А. Половцов обосновывал значение Государственного совета тем, что он был необходимым барьером для министерских инициатив, в действительности подготовленных не министрами, а их сотрудниками. Совет ставил предел законодательному произволу «столоначальника»: «В нынешнюю сессию я был свидетелем, как один министр не мог объяснить Совету свойство одной категории дел, исчислявшихся в его представлении, другой – оставил на столе печатное представление, им внесенное, но, очевидно, без его ведома составленное его подчиненными, с указанием усмотренных им самим несообразностей, третий – прислал замечания, обведенные его рукой по карандашным наброскам постороннего лица, четвертый спрашивал меня письменно, почему останавливается разрешение в Совете интересующего его дела, на что я отвечал, что дело решено пять лет тому назад с возложением на вопросителя особого по этому делу поручения». Заведенный делопроизводственный механизм министерств работал даже тогда, когда министры в силу самых разных обстоятельств предпочитали не вмешиваться в работу своего ведомства. Так, замученный болезнями Д. А. Толстой, по крайней мере с 1885 г., старался не слишком себя утруждать государственными обязанностями. Часто уезжал в деревню, оставляя министерство на попечение своих товарищей. По словам товарища (заместителя) Д. А. Толстого и директора Департамента полиции П. В. Оржевского, важнейшее ведомство империи было фактически разделено на три части. В декабре 1887 г. сам Толстой признавался, что не был вполне знаком с законопроектом о земских начальниках, подготовленным начальником его канцелярии Пазухиным. В феврале 1888 г. П. А. Шувалов шутил, что, испытывая дружеские чувства к Толстому, очень надеялся, что тот никогда не прочитает составленного «им» законопроекта о реформе полиции в Прибалтийском крае. Ведь этот документ противоречил тому, что всю жизнь проповедовал Толстой. Конечно, бывали обратные случаи. Министр внутренних дел В. К. Плеве, согласно воспоминаниям современников, постоянно что-то писал или же читал деловые бумаги. Министр финансов Н. Х. Бунге занимался делами ведомства 12–14 часов день, при этом не успевая справиться со всеми возложенными на него обязанностями. Его преемник И. А. Вышнеградский внимательно слушал доклады подчиненных, вникая во все детали дела. Министр привык работать ночью. Иногда он вызывал к себе своих сотрудников в 11–12 часов вечера, и они засиживались у него до половины четвертого (а иногда и до четырех) ночи. Причем это могло случиться не только в будние, но и в выходные, и даже в праздничные дни. Не вполне доверяя чиновникам министерства, он сам производил все самые сложные финансовые расчеты. Схожим образом себя вел министр юстиции Н. А. Манасеин, стремясь проверить каждую бумагу. Он подмечал самые мелкие недочеты своих сотрудников. Так, однажды ему пришло прошение о помиловании солдата, совершившего преступление, когда тому якобы было 35 лет. Манасеин нашел метрику, которая доказывала, что на момент преступления обвиненному было 34 года. В данном случае возраст не имел никакого значения. Тем не менее Манасеин сделал строгий выговор своим подчиненным. В этом отношении выгодно от Манасеина отличался следующий министр юстиции Н. В. Муравьев. Он лично отбирал сотрудников, но при этом полностью доверял им, предоставляя свободу действий. Несмотря на нарекания современников, большой работоспособностью все же отличался С. Ю. Витте. Причем в отличие от многих своих коллег он мог отделять важные дела от неважных и на последние время не тратил.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно