|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна | Автор книги - Кирилл Соловьев

Cтраница 3

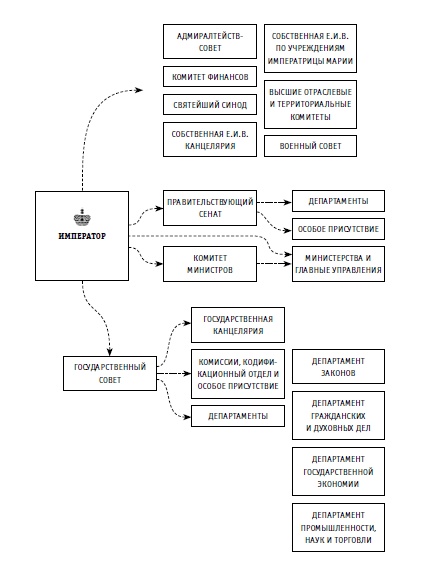

На протяжении XIX столетия российская политика меняла свое лицо в буквальном смысле этого слова. Традиционное монархическое сознание связывало с этим (и часто вполне оправданно) происходившие в стране изменения. Более того, современная российская историография в значительной своей части остается «втайне» монархической. Она делит историю государства на царствования и зачастую сводит политическую жизнь к умонастроению государя. История же движется с разной скоростью, то сбавляя ход так, что кому-то даже может померещиться ее конец, то заметно ускоряясь. Ее фазы редко совпадают с началом и концом правлений. За последние двадцать лет XIX столетия сменилось два царя. Но это была одна эпоха, с вполне логичным началом и не менее логичным концом. Смерть Александра III не стала водоразделом российской истории, как это многими ожидалось. Зато 1 марта 1881 г. стало безусловной вехой в общественном сознании. Наш современник часто недооценивает радикальные повороты в непрерывном течении как будто бы монолитного прошлого. Русский XIX век был разным. Он включал в себя царствование Николая I, эталонного правителя для последующих Романовых; эпоху Великих реформ, видные деятели которых старались решительно порвать с николаевским прошлым, несмотря на то, что были оттуда родом; наконец, время последних двух царствований, которое началось с разочарования 1860-ми гг. и системного кризиса 1870-х гг. Необходимость новых преобразований после трагической смерти Александра II казалась очевидной. Однако не было ясно, в каких именно переменах нуждалась империя. В менявшейся России политическая система в целом сохранялась прежней. Она с неизбежностью противоречила новым, прежде неведомым условиям жизни. Например, многие земские деятели и некоторые либеральные сановники в правительстве рассчитывали на расширение полномочий органов местного самоуправления, на «достройку земского здания» снизу и сверху. Фундаментом здания должно было стать волостное земство, способное обустроить крестьянскую жизнь, а увенчать здание надлежало всероссийскому земскому собранию, то есть общенациональному представительному учреждению. В то же самое время консервативно настроенные чиновники смотрели на независимое земство как на постоянный источник конфликтов и считали необходимым ограничить его полномочия. Столь же неудобным представлялся им и независимый суд, действовавший согласно Уставам 1864 г. Практика показывала, что он мало годился для того, чтобы карать антиправительственные выступления. Самый яркий пример тому – процесс 1878 г. над В. И. Засулич, покушавшейся на жизнь столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова за то, что он в нарушение закона подверг телесному наказанию политического заключенного. Присяжные, вопреки очевидным уликам, ее оправдали.

Два мира Вплоть до 1881 г. фактически не была завершена крестьянская реформа, начавшаяся за двадцать лет до то того. Часть крестьян до сих пор еще не перешла на выкуп своих наделов. В консервативных кругах говорили об отсутствии порядка в деревне, где торжествовало хулиганство и безначалие. Положение осложнялось финансовым кризисом второй половины 1870-х гг., нехваткой денег в казне, дипломатическими неудачами. Наконец, террористические акты, завершившиеся гибелью царя, заставляли предполагать, что за ними стояло масштабное движение, реальную силу которого сложно было понять из чиновничьих канцелярий. Таким образом, в русском обществе ощущался кризис, который можно было объяснять по-разному. Для одних его причина – незавершенность реформ, отсутствие важнейшей из них – политической. Другие видели причину в поспешности преобразований, которые проводились без учета российских реалий. Казалось, что и выхода было два: либо завершить цикл великих реформ, преобразовав государственный строй и ограничив власть монарха, либо постараться приноровить все новое к традиционным устоям жизни России. В 1881 г. первый путь ассоциировался с бывшим «диктатором сердца» М. Т. Лорис-Меликовым, второй – с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым.

КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ Так случилось, что период русской истории с 1881 по 1905 г. стал временем «царствования» Константина Петровича Победоносцева. Конечно, об этом «царствовании» можно говорить лишь в шутку, с большой долей условности. Серьезным влиянием Победоносцев пользовался лишь в начале 1880-х гг. Впоследствии Александр III к нему охладел. О Победоносцеве как о первом государевом советнике вспомнили в начале царствования Николая II. Но это была лишь тень былого влияния. Тем не менее для общественного мнения Победоносцев оставался всесильным правителем России. Неслучайны знаменитые слова А. А. Блока из поэмы «Возмездие»: В те годы дальние, глухие,

В сердцах царили сон и мгла:

Победоносцев над Россией

Простер совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи

А только – тень огромных крыл;

Он дивным кругом очертил

Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна…

К. П. Победоносцев родился в Москве в 1827 г. Его отец был профессором Московского университета, а дед – священником. Сам Победоносцев окончил Училище правоведения. Он был блестяще образован, обладал хорошим литературным стилем. Победоносцев стал известным юристом, профессором Московского университета. Участвовал в подготовке судебной реформы 1864 г. В 1861 г. Победоносцев был назначен одним из учителей сыновей Александра II, что сыграло немалую роль в его судьбе. А с 1880 г. (кстати, с подачи М. Т. Лорис-Меликова) К. П. Победоносцев – обер-прокурор Св. Синода, фактический глава православной церкви. В этой должности он оставался вплоть до 1905 г. Звездный час Победоносцева настал в 1881 г., когда на престол вступил Александр III. Тогда обер-прокурор Синода мобилизовал все свои таланты, чтобы сохранить незыблемым самодержавие. Он на заседании Совета министров 8 марта 1881 г. выступил одним из немногих противников «конституции» Лорис-Меликова, и его голос оказался решающим. В тот день он был белым, как полотно. Для него в этот момент и царем, и Россией решался гамлетовский вопрос: быть или не быть? Что делать, если ответ будет дан отрицательный? Принять этот проект – значит провозгласить конец России, убеждал он присутствующих. «При соображении проекта, предлагаемого на утверждение Ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь, скажу более: он дышит фальшью…» Конечно же, по мнению Победоносцева, инициаторы этого проекта лукавили, они хотели конституции. Может быть, они рассчитывали сделать лишь первый шаг к ней? «А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, суть орудие всякой неправды, орудие всяких интриг». Кого будут представлять народные избранники, кроме себя? Никого. Он недоумевал, зачем России нужна очередная «говорильня». Как раз из-за «пустословия» не были разрешены важнейшие проблемы, стоявшие в предыдущее царствование. «К чему привела великая святая мысль освобождения крестьян? К тому, что дана им свобода, но не устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки; бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков». Создали «говорильню» земских учреждений и городского самоуправления. Эти новые органы, естественно, не вели должной работы, а лишь «разглагольствовали» о самых важных государственных вопросах. «Говорильня» воцарилась и в суде, который стал оправдывать самые тяжкие преступления. Свободу получила печать, «самая ужасная говорильня». В итоге действовавшая власть оказалась дискредитированной. «И когда государь, предлагают нам учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню…» Всего через неделю после злодеяния, когда еще не погребено тело погибшего императора! «Все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что так легко смотрели на совершавшееся вокруг нас; все мы виновны в том, что, несмотря на повторяющиеся покушения на жизнь общего нашего благодетеля, мы, в бездеятельности и апатии нашей, не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться!»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно