|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения | Автор книги - Екатерина Глаголева

Cтраница 59

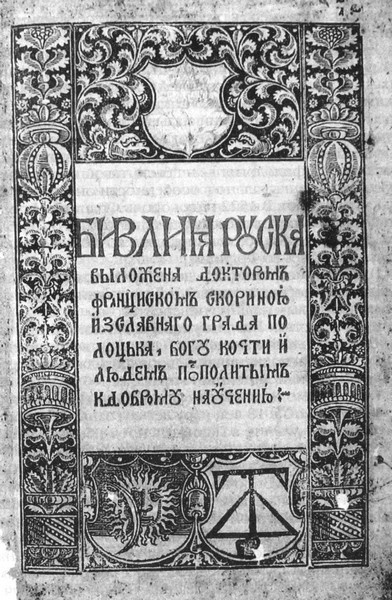

Феликсу Платтеру отец советовал «особенно тщательно изучать хирургию, поскольку в Базеле большое количество врачей, и я никогда не смогу бороться с ними, если не выкажу выдающихся познаний, я, сын бедного школьного учителя, тогда как другие принадлежали к богатым семействам с хорошими связями». Еще бы: в маленьком, пусть и университетском городе практиковали целых 17 врачей: одни уже имели докторскую степень, другие скоро должны были ее получить. Однако количество не означает качество: у одного доктора совсем не было клиентуры, двум другим пришлось уехать, третий сам, как умел, приготавливал пациентам снадобья, настоящих специалистов не ценили. Аптеки приходили в упадок: лекарств заказывали мало, рецепты писали на немецком, а не на латыни; врачи только и умели, что прописывать слабительное — александрийский лист, корень солодки — и не знали рецептов Монпелье. Два молодых врача даже переборщили со слабительным: один уморил пациента, другой сам чуть не умер. Узнав об этом, Феликс, выпускник Монпелье, ободрился в надежде внедрить в Базеле неведомые его коллегам методы врачевания: клизмы, топические (локального действия) лекарства, микстуры… Теодор Троншен (1709–1781), получивший в 1730 году докторскую степень за диссертацию по гинекологии, сначала поселился в Амстердаме, где стал председателем медицинской коллегии и инспектором больниц. Штатгальтер предложил ему место своего лейб-медика, однако Троншен откликнулся на зов соотечественников и вернулся в 1750 году в родную Женеву, где читал курс анатомии в Академии медицины. Он посвятил себя борьбе с предрассудками и пропаганде оспопрививания и гигиены. Цари и короли наперебой заманивали его к себе, но Троншен отклонял самые блестящие предложения и оставался в Женеве. Несмотря на то что место врача было хлебным, многие изучали медицину лишь для общего развития, а позже посвящали себя деятельности совершенно иного рода. Например, Франциск Скорина, получив в 1504 году в Краковском университете диплом бакалавра искусств, поступил в секретари к датскому королю Иоганну I, а в 1512 году стал доктором медицины в Падуанском университете. Вскоре после этого он основал типографию в Праге и в 1517 году выпустил первую книгу — кириллическую «Псалтырь». В последующие два года он издал Библию в двадцати двух иллюстрированных томах, переведя ее на белорусский язык. Затем он обосновался в Вильно и основал там в 1521 году первую типографию в восточнославянских землях. Книга «Апостол», изданная в Вильно в 1525 году, четыре десятилетия спустя послужила образцом для русского первопечатника Ивана Федорова. Французский врач Франсуа Рабле вошел в историю как писатель. Впрочем, изучение человеческого тела и его недугов довольно часто приводило врачевателей к постижению хитросплетений человеческой души; по крайней мере в русской литературе за примерами далеко ходить не надо.

Первая печатная кириллическая библия. Ф. Скорина. Прага, 1517–1519 гг. Выдающиеся юристы тоже не замыкались в своей профессии. Гильом Бюде (1467–1540), изучавший гражданское право и служивший нотариусом и королевским секретарем, приобрел столь обширные познания, что Эразм Роттердамский называл его «французским чудом». Он основал Коллегию королевских лекторов (ныне Коллеж де Франс). Богословие, юриспруденция, математика, филология — не было такой науки, которую бы он не изучал, но в особенности он прославился как эллинист. В 1522 году король Франциск I поручил его заботам королевскую библиотеку в Фонтенбло, где были собраны все копии древних рукописей, какие только имелись во Франции. Наконец, можно в очередной раз вспомнить о Михаиле Ломоносове, который, по выражению Пушкина, «сам был первым нашим университетом». В государствах Европы университетским дипломам придавали большое значение. Например, во Франции с XVI века для исполнения придворных должностей требовалась степень лиценциата права, а с 1679 года ее было необходимо иметь всем судьям. (Анри де Мем, став доктором права в 18 лет, пару лет вел занятия на юридическом факультете в Париже, а потом был представлен ко двору и получил там должность.) Священник, не являющийся доктором богословия, не мог и надеяться стать епископом. Впрочем, рядовым кюре, учителем начальной школы, мелким клерком, секретарем, аптекарем или даже хирургом можно было сделаться, не тратя времени на учебу в университете. Торговля должностями, широко распространенная во Франции во времена абсолютизма, со временем свела на нет ценность образования. «Такой бедной учености, я думаю, нет в целом свете, ибо как гражданские звания покупаются без справки, имеет ли покупающий потребные к должности своей знания, то и нет охотников терять время свое, учась науке бесполезной, — с удивлением и сожалением писал в 1778 году Фонвизин в „Письмах из Франции“. — При невероятном множестве способов к просвещению глубокое невежество весьма нередко. Оно сопровождается еще и ужасным суеверием». Фонвизин считал, что самый верный способ развратить молодого человека — послать его в Париж. Увы, он был во многом прав. Российские недоросли, которых Петр I отправлял учиться за границу, по возвращении домой поражали соотечественников не приобретенными познаниями, а рассказами о заморских диковинках. Усвоенные заграничные пороки смешивались с доморощенными дурными привычками, и вместо специалиста, которого ожидал увидеть Петр, на родину являлся петиметр [42]. Вероятно, даже царь довольно быстро распростился со своими иллюзиями. По воспоминаниям Ивана Неплюева, Петр собирался определить вернувшихся из-за границы курсантов в рядовые гардемарины, но его остановил его любимец Г. П. Чернышев: «Грех тебе, государь, будет: люди по воле твоей бывши отлученные от своих родственников в чужих краях, и по бедности их сносили голод и холод и учились, по возможности желая угодить тебе и по достоинству своему и в чужом государстве были уже гардемаринами, а ныне, возвратясь по твоей же воле и надеясь за службу и науку получить награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали, ни практики такой не имели». Вчерашний студент особо подчеркивает, что прославленный в петровских баталиях Чернышев разговаривал с ними как с равными, и даже не допустил поклониться себе, хотя не имел с ними «ни свойства, ни знакомства», — сподвижники российского императора знали цену высшему образованию. Сам же Петр, позволив Неплюеву поцеловать свою руку, сказал: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а всё от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству». Однако из тридцати человек, посланных с Неплюевым за границу, достойными руководящей должности или офицерского чина были признаны от силы пятеро. К сожалению, привычка к учебе вырабатывается годами, и когда над российскими дворянами, освобожденными (1762) от обязательной службы, перестала висеть петровская дубинка, многие очень быстро охладели к получению знаний. В России XVIII века диплом мало что значил. Ученому, желавшему работать на своем поприще и служить отечеству, требовались железные нервы, крепкое здоровье и бойцовский характер, без которых тот же Ломоносов не смог бы свершить и половины того, что сделал (хотя, если бы ему не чинили препон, он сделал бы много больше).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно