|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мои воспоминания. Брусиловский прорыв | Автор книги - Алексей Брусилов

Cтраница 111

Да и бесконечно много других. Единственно отрадное для меня воспоминание этих страшных лет – это множество благодарственных писем и ежедневное появление жен, матерей, сестер и детей, приходивших благодарить меня за освобождение их близких. Много приходило и самих освобожденных, много я с ними говорил, и, кажется, они меня понимали. Не зная людей и их принципов ясно, ставить точек на всё и я, конечно, не мог. Почти всех мне удавалось устроить на различные должности, и семьи их получали кусок хлеба.

Глава 10 В семье моей в это приблизительно время произошел окончательный разрыв с женой моего сына и ее бабушкой Остроумовой. Мы долго с ними не виделись, и только когда по телефону нам сообщили о внезапной смерти Варвары Сергеевны, мы пошли на ее похороны. Жена моя уговаривала Варвару Ивановну устроить свою жизнь с нами, ввиду ее молодости и сиротства. Но она категорически отказалась, заявив, что любит самостоятельность, и продолжала колобродить. Я писал об этом в своей автобиографии, и повторять не стану. Приблизительно тогда же пришла весть из Одессы о смерти внучатой тетки моей жены H. A. Фадеевой. Бедная старуха впала в детство и умерла на руках у своей экономки Маши. С этой хорошей и преданной женщиной у нас сохраняется переписка и до сих пор. Осенью 1920 года, после окончания Польской войны, особое совещание было расформировано, а мое дело по освобождению офицеров еще продолжалось всю зиму и весну. Летом 1921 года проезжал через Москву в Прагу из Китая, где он был посланником, американец Ч. Крейн [151]. Он был большим другом сестры моей жены Веры Влад. Джонсон. Он привез нам тяжелое известие о ее смерти. Бедная Вера страшно болела, а главное, отрезанность от России, революции, полная неизвестность о нашей судьбе подкосили ее, и она не вынесла, умерла. Крейн, очень богатый человек, в память Веры стал буквально засыпать нас помощью от «АРА» [152] и всевозможным вниманием. Благодаря ему, многим мы могли помогать, многих подкормили. Я еще буду о нем говорить.

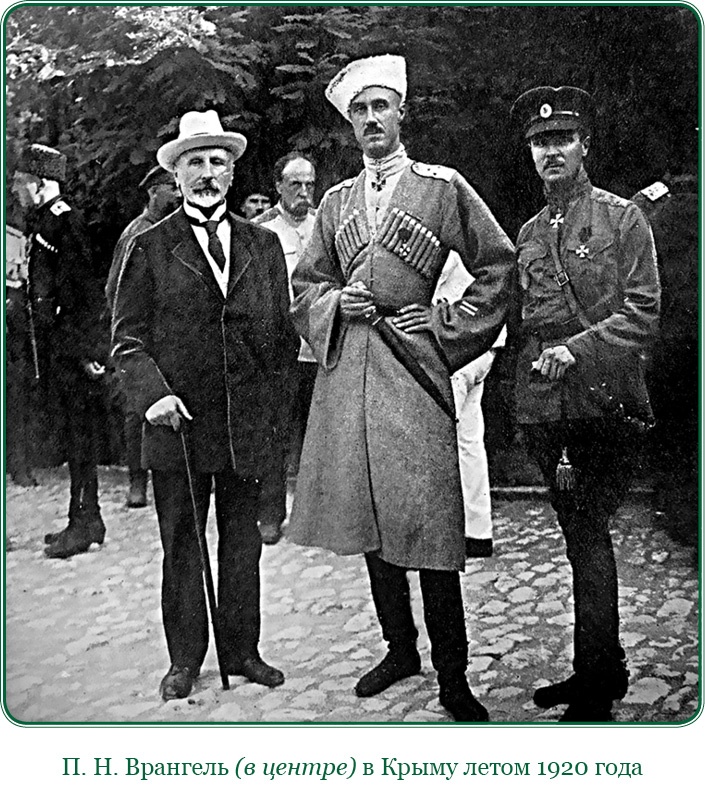

Тем же летом как-то приехал ко мне И. Ф. Медянцев с бумагой, которую просил подписать. Я прочитал и очень удивился. Это было воззвание к врангелевским офицерам, уже подписанное Лениным, Троцким и С. С. Каменевым. Я попросил оставить его у меня до следующего дня, чтобы обдумать. Он отвечал, что это совершенно невозможно, что это очень экстренно. И все-то как у них было, когда касалось меня, все как обухом по голове. Мне необычайно было тяжело решиться поставить свое имя рядом с именами людей, совершенно мне чуждых. Много силы воли нужно было затратить, чтобы спокойно заставить себя это сделать. Я думал, что меня поймут там, за рубежом, поймут, что если я это делал, то, значит, приносил себя на растерзание, на побивание камнями и злое издевательство… Но зачем?! Что я продался за деньги большевикам, это же бессмыслица, все же видели и знали, что вся моя семья вместе со мною перебивается «с хлеба на квас». Лгали много и про мои особняки, автомобили, великолепную квартиру в Кремле. Но до всего того, что лгали, мне дела нет. А дело в том: зачем я подписал это воззвание?.. Повторяю, я думал, что меня поймут, я видел и был убежден, что по настроению массы извне помочь нашему делу нельзя, что необходимо было соединиться всем вместе, необходимо было рассеять, разжижить строй Красной армии людьми, иначе чувствующими, иначе думающими. Я считал, что непроизвольная, неуловимая духовная пропаганда, невольное влияние наших людей, привычек, взглядов неминуемо отразится на рядах Красной армии, в большинстве состоящей из ничего не понимающих деревенских парней. Их в руках держали преимущественно еврейские красноречивые, наглые субъекты. Необходимо было влить в ряды их противовес, естественный, национальный элемент и под шумок парировать развращение русских, наивных, запуганных парней. Это могло бы сделаться само собой, духовными флюидами, силой духа, даже без всякого определенного заговора. Нас бросили, ушли от нас все, кто нам нужен был внутри страны, в рядах армии. Пусть для этого нужно было надеть красную звезду, наружно, но чтобы ее сбросить и заменить крестом – нужно было быть тут с нами, на родине… Я не мог говорить иначе, я дал свое имя рядом с Лениным [153] и Троцким, я надеялся, что меня поймут. «Ведь меня там знают!» – думал я. Знают, что меня ни купить, ни запугать нельзя. Значит, зачем я на это пошел?! Но нет, не поняли, озлились, ушли сами, увели всех за границу с целью продолжать братоубийственную, гражданскую войну. Ну и чего они достигли? Бросив Родину, предоставив издеваться, калечить души русских парней в рядах Красной армии, без малейшей поддержки иного характера, без влияния русского духа. Сами все за границей перессорились, перебранились. И многие теперь стремятся назад, да уж поздно, дело испорчено, а тогда еще можно было повернуть иначе. Всех бы не убили и не расстреляли. Я понимаю, что это жесточайшее недоразумение произошло от смуты душевной и горя, от отсутствия определенного плана. Я никого не обвиняю, всем глубоко сочувствую… Но принужден констатировать факт: у семи нянек дитя без глазу… Мне очень тяжко, но я даже не решаюсь пенять на тех, кто клеветал на меня и позорил меня за границей и даже у нас в России. Все они несчастны, как и я. Они не понимали того, что делали! И не знали того, что я переживал во имя наших общих интересов. Отчасти видимость была на их стороне. А главным образом, они не знали, как мне необходимо было сохранить доверие рабочих и крестьян, и, что я на все шел ради того, чтобы иметь возможность им же открыть глаза, им же помочь впоследствии. Затем, наступившей осенью, ко мне как-то опять внезапно приехал Медянцев и просил ехать с ним как можно скорее к Склянскому [154], который по поручению Троцкого имеет очень большое дело ко мне. Я поехал. К чести Медянцева должен сказать, что он только частью присутствовал при нашем разговоре. Говорю – к чести, так как не хочется мне допустить мысль, что и он причастен к той исключительной подлости, которую со мной проделали.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно