|

||

|

|

||

|

|

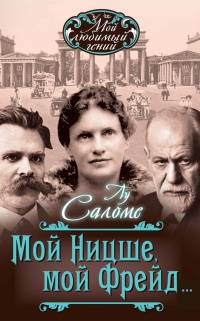

Онлайн книга - Мой Ницше, мой Фрейд... | Автор книги - Лу Саломе

Cтраница 1

* * * Прожито и пережито

Переживание Бога

Примечательно, что о самом первом нашем переживании мы ничего не помним. Только что мы были всем, чем-то единым, неотделимым от чьей-то жизни – но вот что-то заставило нас появиться на свет, стать крохотной частичкой бытия, которая будет отныне стремиться к тому, чтобы не попасть в набирающий силу водоворот уничтожения, утвердить себя во все шире открывающемся перед ней мире, куда она сорвалась из своей переполненности, как в жаждущую поживиться за ее счет пустоту. Точно так же воспринимаешь поначалу и прошлое: настоящее не хочет впускать в себя воспоминания о былом; первое «воспоминание» – так мы назовем это немного позднее – это одновременно и шок, разочарование, вызванное утратой того, чего больше нет, и нечто от живущего в нас знания, уверенности, что это еще могло бы быть. В этом – проблема самого раннего детства, прадетства. Но в этом же и проблема всего первобытного человечества: в нем, как стойкое предание о неизбывной сопричастности всемогущему началу, продолжает жить – наряду с набирающим силу осознанием житейского опыта – чувство единородства с мировым целым. Первобытное человечество умело с такой убедительностью поддерживать в себе эту веру, что весь видимый мир казался подчиненным доступной человеку магии. Люди издавна хранят это неверие во всесилие внешнего мира, который они когда-то отождествляли с собственным существованием; они издавна перекрывали возникшую в их сознании пропасть с помощью фантазии – уподоблять этому все больше и больше осваиваемому внешнему миру. Этот мир над собой и рядом с собой, эту рожденную фантазией копию, призванную затушевать сомнительность земного существования, человек назвал своей религией. Поэтому может случиться так, что ребенок и сегодняшнего, и завтрашнего дня – если он растет в непринужденной религиозной атмосфере родительского дома – будет непроизвольно вбирать в себя как религиозные верования, так и то, что объективно воспринимается органами чувств. Именно в раннем детстве, когда только начинает складываться способность дифференцированно воспринимать мир, для ребенка нет ничего невозможного, самое невероятное он может принимать за действительность; любые преувеличения назначают себе магическое свидание в голове человека и кажутся вполне естественными предположениями, пока он окончательно не привыкнет к посредственности и неадекватности реальной жизни. Не следует думать, что ребенок, лишенный религиозного воспитания, избежит подобных переживаний раннего детства; в этом возрасте он всегда реагирует, исходя из своих преувеличенных представлений о мире, это происходит вследствие еще недостаточного дара различения и оттого неконтролируемых желаний. Ведь чувство единородства со всем сущим не исчезает в детстве из наших представлений о мире бесследно, от него на наших первых привязанностях и первых возмущениях остается как бы флер просветленности, искаженной связи со сверхъестественным, еще сохранившейся абсолютной всеохватности. Можно даже сказать так: когда обстоятельства нашей жизни – сегодняшней или, например, завтрашней – лишают ребенка этого чувства и неизбежно сопутствующих ему разочарований, то опасаться следует, скорее, того, что естественная склонность к фантазированию, которая значительно опережает пробуждение рассудительности, разрастется до неестественно больших размеров и когда-нибудь обернется пугающими искажениями реальной действительности, и что она тем самым, под таким дополнительным напором, напрочь лишится объективных критериев оценки. К этому, однако, следует добавить, что у нормального ребенка чрезмерное «религиозное» воспитание естественным образом уступает место растущему физическому восприятию действительности – точно так же как вера в существование сказочного мира уступает место жгучему интересу к проблемам мира реального. Если этого не происходит, то чаще всего имеет место задержка в развитии, несоответствие между тем, что сближает человека с жизнью, и тем, что стоит на пути этого сближения… С нашим рождением возникает трещина между двумя мирами, разделяющая два вида существования, и это делает весьма желательным наличие посреднической инстанции. В моем случае то и дело возникавшие детские конфликты говорили, должно быть, о своего рода соскальзывании из уже усвоенной манеры судить о мире обратно в фантазирование, когда родители и родительский взгляд на мир, так сказать, отбрасываются (почти предаются) ради куда более всеобъемлющей защищенности, ради того, что не только давало ощущение принадлежности к еще более могущественной силе, но и наделяло частью своего всевластия, даже всемогущества. Образно говоря, ты как бы пересаживаешься с колен родителей, откуда время от времени приходится соскальзывать, на колени Бога – словно на колени к дедушке, который еще больше тебя балует и ни в чем тебе не перечит, который осыпает тебя подарками, и оттого кажешься себе такой же всесильной, как и он сам, хотя и не такой «доброй»; в нем как бы соединяются оба родителя: тепло материнского лона и полнота отцовской власти. (Отделять и отличать одно от другого как сферу власти и сферу любви означает уже появление громадной трещины в благополучии, так сказать, безмятежно-допотопного существования.) Но что же вообще вызывает в человеке эту способность принимать фантазии за действительность? Да только все еще сохраняющаяся неспособность ограничиваться внешним миром, лежащим вне нашего «Мы» (с прописной буквы!), миром, наличие которого мы и не предполагали, неспособность признать вполне реальным то, что не включает в себя нас. Наверняка это одна из главных причин того, почему меня на удивление мало волновало полнейшее отсутствие этой третьей силы, превосходящей все остальные, у родителей, которые в конечном счете тоже воспринимают все только благодаря ей. Так происходит со всеми истинно верующими, принимающими вымысел за реальность. В моем случае к этому добавлялось еще одно побочное обстоятельство: странная история с нашими зеркалами. Когда я гляделась в них, меня приводило в некоторое замешательство то, что в них я была только тем, что я видела: чем-то строго очерченным, сдавленным со всех сторон, готовым раствориться среди других предметов, даже лежащих рядом. Если я не смотрелась в зеркало, это впечатление не было столь навязчивым, но меня каким-то образом не покидало чувство, что я уже не частичка всего и вся, что я, лишившись этой сопричастности целому, стала бездомной. Это выглядит довольно ненормальным, так как мне кажется, что я и позже как будто бы сталкивалась временами с ощущением, когда отражение в зеркале выражает заинтересованное отношение к собственному образу. Во всяком случае, детские представления такого рода привели к тому, что как вездесущность, так и невидимость Бога не вызывали во мне абсолютно никакого возмущения. Ясно, однако, что образ Бога, составленный из столь ранних впечатлений, довольно быстро забывается, гораздо быстрее, чем возникший при содействии разума, рассудка; так наши дедушки умирают, как правило, раньше более жизнеспособных родителей. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно