|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Управление знаниями. Как превратить знания в капитал | Автор книги - Александр Гапоненко , Тамара Орлова

Cтраница 25

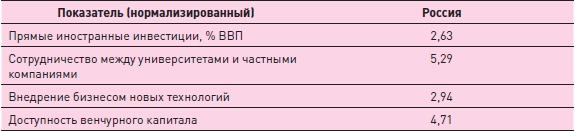

Показатель «Прямые иностранные инвестиции» в табл. 1.9 – это средняя величина прямых валовых иностранных инвестиций за период 1990–2005 гг. Остальные показателя получаются в результате социологических опросов, проводимых в рамках подготовки отчета о конкурентоспособности стран к ежегодному Всемирному экономическому форуму. Формирование в России экономики, основанной на знаниях, требует повысить роль научных исследований и разработок в экономическом развитии страны и отдельных организаций, превратить научный потенциал в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Предстоит сформировать рынки инноваций и информационно-консультационных услуг в инновационной сфере, развить систему оборота интеллектуальной собственности и ее защиты. Это позволит создать благоприятные условия для внедрения в производство передовых технологий. Индексы развития

Программа «Знания для развития» Всемирного банка – не единственный источник оценки экономики, основанной на знаниях, и готовности национальной экономики трансформироваться в экономику, основанную на знаниях. Имеются соответствующие оценки Всемирного экономического форума, в рамках которого ежегодно сравнивается конкурентоспособность экономик большинства стран мира. При этом определяется индекс конкурентоспособного роста, который оценивает способность той или иной национальной экономики к устойчивому росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом индексе отражены не только макроэкономические, но и институциональные условия развития национальных экономик. По индексу конкурентоспособного роста в 2006 г. Россия занимала 62-е место среди 125 стран. Ближайшие соседи по рейтингу – Сальвадор и Египет (61-е и 63-е места соответственно). Всемирный экономический форум совместно с авторитетной и широко известной школой бизнеса INSEAD на регулярной основе оценивает состояние национальных экономик в области информационно-коммуникационных технологий. Эта оценка проводится с использованием еще одного индекса – индекса готовности к сетевой экономике (Network Readiness Index), по которому Россия занимает 70-е место (ближайшие соседи по рейтингу – Филиппины и Азербайджан, 69-е и 71-е место соответственно). Индекс готовности к сетевой экономике подсчитывается как средний из трех индексов – индекс окружения, индекс уровня использования информационных и коммуникационных технологий и индекс готовности к использованию этих технологий. Каждый из этих индексов также представляет собой среднюю величину из соответствующих составляющих. Индекс окружения получается как средний из индекса рыночного окружения, индекса качества государственного регулирования и индекса развитости инфраструктуры. Индекс использования вычисляется как средний из индекса уровня личного использования информационных и телекоммуникационных технологий, индекса уровня использования этих технологий в государственных структурах и индекса их использования в бизнесе. Аналогично определяется индекс готовности к использованию этих технологий.

Из всех частных индексов для России самый низкий результат по индексу качества государственного регулирования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Самый высокий результат – индекс личного использования информационных и телекоммуникационных технологий. ОЭСР предложила собственную систему индикаторов, которая позволяет сопоставить уровень и динамику развития интеллектуального капитала стран-участниц. В этой системе можно выделить следующие группы индикаторов: • развитие высокотехнологичного сектора экономики, его удельный вес в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; • инновационная активность; • размер инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), включая расходы на высшее образование, научные исследования и опытно-конструкторские разработки, а также в разработку программного обеспечения (сейчас расходы на эти цели в странах ОЭСР составляют в среднем 4,7 % ВВП, а с учетом всех уровней образования – свыше 10 %); • разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, программного продукта и услуг (вложения в инфокоммуникационные продукты и технологии возросли с 15 % от инвестиций в производство в начале 1980-х гг. до 35 % в 1999 г., причем инвестиции в программное обеспечение составили 25–40 % от вклада инфокоммуникационного сектора в рост инвестиций); • увеличение количества занятых в сфере науки и высоких технологий (в 1999 г. в странах ОЭСР насчитывалось около 38 млн человек, 25 % трудовых ресурсов, занятых высококвалифицированным трудом в этой сфере); • объем и структура венчурного капитала, который пока сохраняет роль основного источника финансирования новых высокотехнологичных фирм (его доля во второй половине 1990-х гг. составляла 0,21 % ВВП в США и 0,16 % ВВП в Канаде и Нидерландах); • участие частного капитала в финансировании НИОКР (в большинстве стран ОЭСР его доля в 1990-е гг. возросла, в частности в странах ЕЭС с 52 до 55 %, в США – с 57 до 67 %); • структура расходов на НИОКР по стадиям научных исследований (в большинстве стран расходы на фундаментальные исследования возросли по сравнению с 1980 г. как в абсолютном, так и в относительном выражении) и по направлениям (в странах ОЭСР доля расходов на военные НИОКР снизилась, в то время как повысилась доля расходов на НИОКР в области здравоохранения, биотехнологий и инфокоммуникационных технологий); • межстрановые потоки знаний, а также международное сотрудничество в области науки и инноваций (в середине 1990-х гг. в странах ОЭСР 27 % научных публикаций были международными); • усиление кооперации между организациями, научно-исследовательскими учреждениями и университетами; • межстрановый обмен результатами изобретательской деятельности (14 % полученных в странах ОЭСР патентов приобретено иностранными резидентами, одновременно страны ОЭСР приобрели около 15 % патентов, полученных за рубежом); • мобильность ученых и инженеров, особенно высокой квалификации, а также студентов, уезжающих учиться в США, Англию, Германию и другие страны (в Англии более 10 % студентов – иностранцы); • распространение инфокоммуникационных технологий, широкое использование персональных компьютеров, определяющий вклад инфо-коммуникационного сектора в увеличение количества рабочих мест и занятости (в 2000 г. в Швеции персональные компьютеры имелись в 60 % домохозяйств, в Дании – в 65 %; в этих же странах более половины взрослого населения используют Интернет, 68 и 62 % соответственно); • доля высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных услуг (доля валовой добавленной стоимости отраслей высоких технологий высокого и среднего уровня в ВВП в конце 1990-х гг. была особенно высокой в Ирландии – свыше 16 %, Южной Корее – 12,6, Германии – 11,7 и Японии – 10,7 %);

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно