|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дипломатия России. Опыт Первой мировой войны | Автор книги - Станислав Чернявский

Cтраница 49

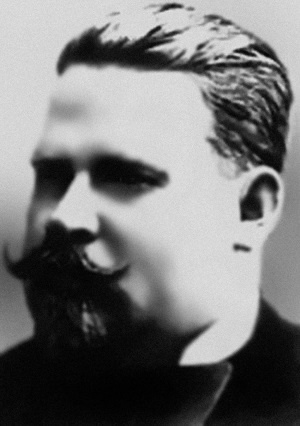

Павел Николаевич Милюков (15 января 1859, Москва – 31 марта 1943, Эксле-Бен) – министр иностранных дел в первом составе Временного правительства (март – май 1917). Одним из первых указаний Милюкова на посту министра было распоряжение посольствам оказывать помощь возвращению в Россию эмигрантов-революционеров. В ноябре 1918 г. выехал в Турцию, а оттуда – в Западную Европу, чтобы добиться от союзников поддержки Белого движения. Жил в Англии, с 1920 г. во Франции. 28 марта 1922 г. на него совершено покушение, но Милюков остался жив, а погиб известный деятель кадетской партии В.Д. Набоков, отец писателя Владимира Набокова

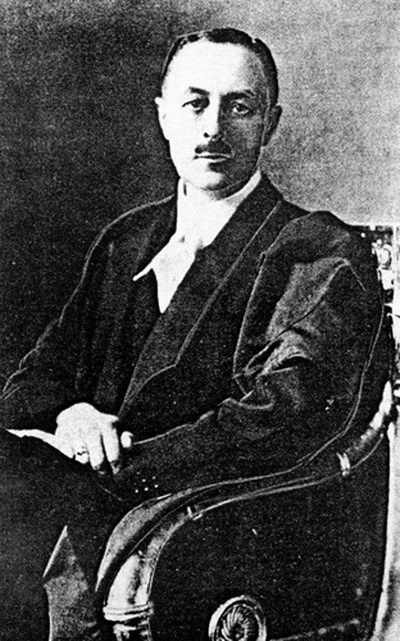

Сергей Григорьевич Сватиков (1880, Ростов-на-Дону 1942, Франция) – активный участник Февральской революции. В мае 1917 г. направлен в качестве комиссара Временного правительства в западноевропейские страны для ликвидации заграничной агентуры Департамента полиции и проверки дипломатических служб. Публичные выступления Сватикова произвели за границей неблагоприятное впечатление. Еще больший вред Сватиков нанес работе русских посольств, пытаясь искать их несуществующие связи с охранкой. Под конец своей поездки Сватиков дошел до того, что пытался самовольно смещать с постов русских дипломатов за границей, обвиняя их в «реакционности». В конце концов, был отозван Временным правительством в Россию

Александр Федорович Керенский (22 апреля 1881, Симбирск – 11 июня 1970, Нью-Йорк) – военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства с 5 мая по 1 сентября 1917 г.

Константин Дмитриевич Набоков (1872, Ростов-на-Дону – 1927, Лондон) в 1916 г. направлен советником посольства в Великобритании, с мая 1917 г. временно управлял посольством, оставаясь в должности советника с присвоением ему лично звания чрезвычайного посланника. После Октябрьской революции уволен в отставку. Жил в Норвегии, умер в Лондоне

Возвращение В.И. Ленина в Петроград, апрель 1917 г. Глава 7

МИД и Государственная дума Неудачи на фронте и перенапряжение экономики вели к радикализации социально-политической обстановки в стране. Росли недовольство и озлобление практически всех слоев общества политикой царской верхушки, которую все чаще обвиняли в предательстве. В этих условиях не только Военное министерство, но и Министерство иностранных дел служили своего рода «громоотводом». Хотя область внешней политики не являлась предметом ведения Государственной думы, в ней образовались довольно эффективные «группы давления» на правительственную политику в лице фракций политических партий, массовой прессы различных направлений, предпринимательских и общественных организаций. Растущее влияние на политическую жизнь оказывали партии, оппозиционные царскому самодержавию, связывавшие борьбу против внешней политики царизма с главной задачей социальной революции – свержением абсолютистского строя в России. Руководство МИДа охотно шло на расширение сотрудничества с Государственной думой. На это настраивали МИД и послы в ведущих западноевропейских государствах – Великобритании, Франции, скандинавских государствах, призывавшие «модернизировать» монархию, создать хотя бы видимость демократического принятия важнейших решений. А.П. Извольский в свою бытность министром иностранных дел пытался проводить эту линию с тем, чтобы привести существующую систему государственного управления в более совместимую с западноевропейскими, придав ей внешнюю привлекательность. Однако Николай II категорически отверг внесенное в августе 1906 г. в Совет министров предложение о предварительном обсуждении и получении мнения Думы и Государственного совета даже по неполитическим международным договорам и соглашениям России (торговым, железнодорожным и пр.) с последующим их утверждением царем. Во всеподданнейшем докладе от 1/13 мая 1907 г. А. П. Извольский все же предложил предоставить министру иностранных дел право в некоторых случаях выступать в Думе с информацией по важнейшим внешнеполитическим событиям. Речь шла о возможности ответов на запросы депутатов или разъяснений при рассмотрении сметы МИДа, а также при обсуждении законопроектов, вытекающих из принятых Россией международных обязательств. Николай II согласился с предложением А.П. Извольского и разрешил министру иностранных дел «в тех случаях, которые он признает нужными, давать Государственной думе соответственные разъяснения». В ноябре 1910 г. министром иностранных дел назначили единомышленника Извольского С.Д. Сазонова. Новый министр продолжал линию на сотрудничество с Думой, поддерживая связи с представителями думских фракций, в том числе и оппозиционных. Его выступления на пленарных заседаниях Думы не были частыми, однако он постоянно отстаивал одну и ту же мысль: «Без добрых отношений с законодательными учреждениями никакое правительство, как бы оно ни было самоуверенно, не может управлять страной». Кроме того, С.Д. Сазонов, по свидетельству директора департамента личного состава В.Б. Лопухина, практиковал совместные «чаепития» с лидерами партий либо в здании Министерства иностранных дел, либо у себя на квартире. Наиболее тесные личные контакты сложились у С.Д. Сазонова с лидером кадетской фракции Госдумы П.Н. Милюковым, который впоследствии не раз заявлял: «Я был сторонником Сазонова и защищал его от нападок германофилов и правых. Поскольку Сазонов являлся защитником интересов наших и наших союзников, я всегда выступал его защитником и сторонником»166. Первая мировая война привела к усиленной централизации государственного управления – законы принимались помимо Думы в виде указов императора, распоряжений и узаконений правительства и министров. Хотя правительство перестало созывать Думу на длительные сроки, в январе 1915 г. предстояло утверждение «драконовского» государственного бюджета, и для этого депутатов созвали на трехдневную сессию. В ходе заседаний стало очевидно, что неудачи на фронте коренным образом изменили настрой депутатов. Прозвучала резкая критика в адрес всех ведомств, включая Министерство иностранных дел. Этот негативный настрой особенно проявился в рамках обсуждения Бюджетной комиссией Государственной думы проекта сметы МИДа на 1915 г. Замечания депутатов носили конкретный характер и в значительной степени были связаны с тем, что многие из них застали начало войны, находясь в Западной Европе. Поэтому, «хлебнув горя» в отношениях с русскими дипломатами за рубежом, они называли конкретные фамилии сотрудников загранучреждений, настаивая на срочной замене некоторых руководителей и пересмотре кадровой политики МИДа. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно