|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 1917. Гибель великой империи. Трагедия страны и народа | Автор книги - Владимир Романов

Cтраница 20

Толпы народа, вооруженные чем попало, стали появляться тут и там на улицах города; вечером того же дня значительные толпы инсургентов запрудили уже собою улицы столицы, кое-где происходили беспорядки, столкновения между ними и вызванными частями войск». Троцкий Лев Давидович, один из организаторов Октябрьской революции: «Рабочие вожаки неистовствовали, искали оружие, требовали его у партии. Они получали в ответ: оружие у солдат, достаньте у них. Это они знали и сами. Но как достать? Не сорвется ли сегодня все сразу? Так надвинулась критическая точка борьбы. Либо пулемет сметет восстание, либо восстание овладеет пулеметом».

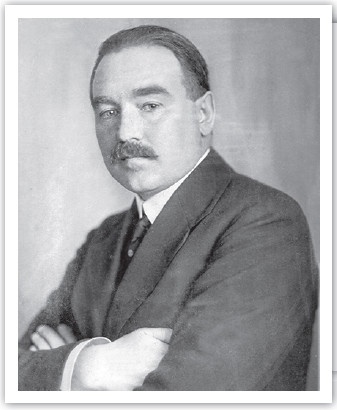

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) – революционер, лидер группы «рабочей оппозиции», первый народный комиссар труда РСФСР. В 1933 году исключен из ВКП(б). В 1935 году за принадлежность к «рабочей оппозиции» сослан. В 1937 году расстрелян. Реабилитирован в 1988 году. Шляпников Александр Гаврилович, революционер, лидер группы «рабочей оппозиции»: «По вопросам вооружения рабочих мы держались того взгляда, что оружие рабочие должны добыть от солдат. Я решительно возражал тем товарищам, которые думали, что революцию можно обеспечить боевыми дружинами. Только массовый переход войск на нашу сторону может обеспечить победу, говорил я. Отсюда и вытекали наши задачи. Они шли не в сторону организации дружин, а в направлении связи с казармами, работы среди солдат. В то время, когда рабочее движение выльется в уличные политические демонстрации, а к этому мы шли быстрыми шагами, правительству не хватит полицейских сил, и оно вынуждено будет втянуть в борьбу и войска». Троцкий Лев Давидович, один из организаторов Октябрьской революции: «В своих воспоминаниях Шляпников, главная фигура в тогдашнем петербургском центре большевиков, рассказывает, как он на требование рабочими оружия, хотя бы револьверов, отказывал, отсылая за оружием в казармы. Он хотел таким образом избежать кровавых столкновений между рабочими и солдатами, ставя всю ставку на агитацию, т. е. на завоевание солдат словом и примером. Мы не знаем других свидетельств, которые подтверждали или опровергали бы это показание видного руководителя тех дней, свидетельствующее скорее об уклончивости, чем о дальновидности. Проще было бы признать, что у руководителей не было никакого оружия <…> Переход армии на сторону восставших не происходит сам собою и не является результатом одной лишь агитации. Армия разнородна, и ее антагонистические элементы связаны террором дисциплины. Революционные солдаты еще накануне решающего часа не знают, какую силу они представляют и каково их возможное влияние. Разнородны, конечно, и рабочие массы. Но последние имеют неизмеримо больше возможностей проверить свои ряды в процессе подготовки решающего столкновения. Стачки, митинги, демонстрации являются столько же актами борьбы, сколько и ее измерителями. Не вся масса участвует в стачке. Не все стачечники готовы к бою. В наиболее острые моменты на улице оказываются самые решительные. Колеблющиеся, уставшие или консервативные сидят по домам. Здесь революционный отбор происходит сам собою». Ходнев Дмитрий Иванович, полковник: «Революционная работа в казармах шла полным ходом… При такой массе людей, набитых “до отказа” в казармах, где раньше располагалось в шесть-восемь раз меньше, необходимо было иметь и должное количество опытных и энергичных офицеров и унтер-офицеров для наблюдения за ними, для их обучения и воспитания. Ничего, однако, этого не было <…> Офицерский состав Гвардии запасных батальонов был очень слаб. Командиры батальонов менялись, “постоянный состав” офицеров – тоже». По городу прокатилась волна убийств полицейских и городовых, начались грабежи и мародерство. Глобачев Константин Иванович, генерал, начальник Петроградского охранного отделения: «Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью [в] февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не поддаются описанию. Они нисколько не уступают тому, что впоследствии проделывали со своими жертвами большевики в своих чрезвычайках. Я говорю только о Петрограде, не упоминая уже о том, что, как всем теперь известно, творилось в Кронштадте. Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некоторых разрывали, привязав за ноги к двум автомобилям, некоторых изрубали шашками. Были случаи, что арестованных чинов полиции не доводили до мест заключения, а расстреливали на набережной Невы, а затем сваливали трупы в проруби. Кто из чинов полиции не успел переодеться в штатское платье и скрыться, того беспощадно убивали». Чубинский Михаил Павлович, профессор, юрист: «Домой мне пришлось отправиться уже пешком, причем на Шпалерной я опять попал под обстрел. Как и везде почти в эти дни, стреляли с улиц, отвечая на выстрелы с чердаков и крыш, причем последние выстрелы приписывались засевшей в разных местах полиции. Если в это время в общем революция протекала сравнительно мирно, то все же были и эксцессы; особенно страдала полиция, за которой прямо охотились, и притом со злобой и крайним ожесточением».

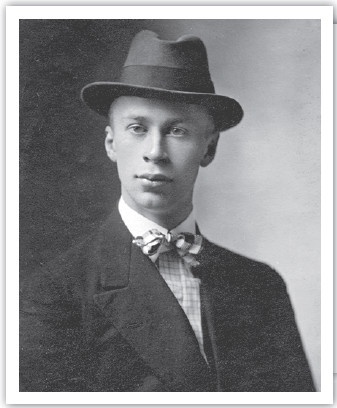

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) – композитор, пианист, дирижер и литератор. Народный артист РСФСР (1947). Лауреат Ленинской премии (1957) и шести Сталинских премий. С 1918 был в эмиграции, но в 1936 году Прокофьев с семьей окончательно переехал в СССР и обосновался в Москве. Прокофьев Сергей Сергеевич, композитор: «Я миновал Инженерный замок и вышел на Садовую. Здесь, среди наступившей полутемноты, с грохотом пронесся мимо меня тяжелый грузовик. Человек двадцать рабочих, вооруженных ружьями, стояли на нем. Большое красное знамя развевалось над ними. Я подумал: “Безумцы!” Я не знал, что революция шла таким верным шагом к цели. Снова очутился я на Марсовом поле. Только теперь было гораздо темнее. На другой стороне площади, у Троицкого моста, толпа кричала “ура”. Слышны были выстрелы. Я быстро, почти бегом, направился вдоль площади. Я был без калош, ноги скользили по замерзшему тротуару. В одном месте я поскользнулся и едва удержался на ногах, ухватившись за руку проходившего полковника. Он быстро на меня обернулся. Я сказал: – Извините, я, кажется, испугал вас. Полковник ответил: – Наоборот, я испугался, что вы упадете. И прибавил: – Чего вы бежите? Пуля все равно догонит. Видите, я иду не торопясь! Я мог ему возразить, что если пройти открытое пространство вместо трех минут в одну, то втрое меньше шансов получить пулю. Но я не был настроен на рассуждения…»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно