|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Богини славянского мира | Автор книги - Михаил Серяков

Cтраница 58

Представление о нити судьбы присутствует в славянском фольклоре в связи со всеми значимыми моментами жизни человека. «Можно думать, – отмечал А.А. Потебня, – что в следующей Петровочной песне белая пряжа – символ самой девицы, которая ее белит. Пряжа разделяет участь самой девицы: она тонка и бела, если та выйдет за милого и будет любима; толста и не бела в противном случае…»630 Использовали нить и в святочных гаданиях: пряли «наопак» (наоборот) две нити, одну для жениха, другую для невесты, и опускали их недалеко друг от друга в воду, налитую на сковородку. Если нити сойдутся вместе и «завьются», это предвещало свадьбу, если разойдутся – то нет631. Данный образ прилагается не только к браку, но и к битве и смерти: «Ой у городi у Отобурi Да двi квiтки вьеться: Що пiд городом Отобуром Там Овраменко бьеться. Ой у городi у Отобурi да двi квiтки звито; А пiд городом, пiд Отобуром Там Овраменка убито»632. О кикиморе было зафиксировано следующее представление: «Когда привидится она с прялкой на передней лавке, быть в той избе покойнику»633. Представление о связи нити с жизнью и смертью отразилось и в русской поговорке «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». С процессом ткачества оказывался связан и переход из одного состояния в другое для парней в другой славянской традиции: «У сербов ритуальное ткачество связано с обрядом перехода юношей в группу зрелых мужчин, который совершался в день св. Георгия (23.IV), – девушки за одну ночь готовили для парней новую мужскую одежду: обнаженные и с распущенными волосами, они пряли шерсть, ткали полотно и шили штаны и пояса»634. С символикой нити было связано изменение не только возрастного статуса, но и изменение места жительства. В Белоруссии был описан следующий обряд перехода семьи в новое жилище: «При первом вступлении в новоотстроенный дом («пираходины») через раскрытую дверь туда бросается клубок ниток: держась за нитку, семьяне входят в дом по старшинству. В немногих местностях хозяин входит в дом (по нитке же) один, а когда семьяне возьмутся за нитку, он притягивает их внутрь избы…»635 Бросание клубка в новый дом, еще неосвоенное пространство, напоминает об указывающем путь герою клубке бабы-яги в славянских сказках. Не меньшую ценность представляет и образ нити, объединяющей воедино всех членов семьи при этом переходе, равно как и то, что в некоторых случаях старший втягивает ниткой остальных членов семьи в новый дом. Выше мы уже приводили текст охотничьего заговора с образом прядущей Богоматери, выступающей в нем в чрезвычайно архаичной роли богини-хозяйки животных. С этим заговором можно сопоставить данные о том, что у русских женщин Восточного Казахстана (в районе Алтая) существует запрет на прядение на то время, когда муж собирается на охоту636. Очевидно, что этот запрет возник из убеждения, что данное действие может помешать удачной охоте.

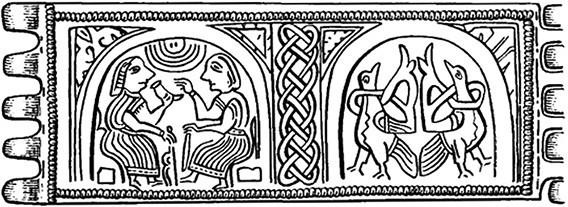

Рис. 14. Городищенский браслет XII–XIII вв. О вере в магическую силу прядения красноречиво говорят примеры других народов индоевропейской языковой семьи. В горном Таджикистане, когда человек пропадал без вести, то совершали обряд «саргардон»: «Ночью… три-четыре женщины запирались в доме, стараясь сделать это так, чтобы об этом никто не узнал. Делали куклу-мужчину – «мортияк». Эту куклу делали очень тщательно. Куклу клали в мешочек и вешали на колышек, вбитый в стену. Затем сажали перед прялкой девочку, не достигшую половой зрелости, и она должна была крутить прялку в обратную сторону вплоть до утренней зари, повторяя все время: «Пусть забеспокоится и скорей придет…» Считалось, что после этого пропавший человек должен был через некоторое время вернуться». Поскольку этот древний языческий обряд впоследствии хотя бы внешне был исламизирован, то в ряде случаев его совершал уже мулла, который в таком случае писал заклинание и вешал его на дереве, а затем, «крутя прялку в обратную сторону, читал молитву»637. О связи прялки с магией в отечественной традиции красноречиво говорят и данные языка. Так, слово кудель, т. е. приготовленный к пряже лен, одного корня со словами куд – «злой дух», кудь – «чары» и кудесник, кудесница – «колдун, колдунья». Как отмечают специалисты, в славянской традиции кудель была не только символом женского начала, но и оберегом от нечистой силы. Кроме того, в некоторых регионах она выполняла роль медиатора между земным и потусторонним миром: «У словаков в поминальные дни Всех Верных Душечек (2.XI) хозяйки жертвовали в костел столько куделей чесаного льна, сколько душ умерших поминали, веря, что за каждую кудель уцепится одна душа и сможет выйти из чистилища»638. Белорусы считали, что если опоясаться тремя нитями, изготовленными из отходов шерсти при тканье, выпряденными левой рукой, и сесть на печи, то можно будет увидеть души умерших, входящих в избу639. Кудель могла символизировать и изменение статуса девушки: на Валдае и в Новгородских землях жених сжигал кудель прямо на прялке невесты в знак того, что вопрос о свадьбе решен, откуда пошло выражение «уже куделина сожжена»640. Часть прялки назвалась копыл или копылка – деревянный стояк или кол, в прядении это слово обозначало ножку прялки. Поскольку в некоторых северных регионах ножка прялки называлась кобыла/кобылка, В.И. Даль посчитал, что данный термин является производным от корня коба, известного только в новгородско-тихвинском говоре. Сам же этот корень восходит к слову кобь – «ворожба, гадание», откуда, в частности, пошло выражение прикоб(ен) ить молодца, т. е. приворожить его641. Следует отметить, что прялка могла восприниматься как атрибут нечистой силы или ее заместитель, так, например, в кашубском языке слово мора обозначало одновременно и «нечистый дух» и «самопрялку»642. Связанное с прядением какое-то магическое действо мы видим на средневековом Городищенском браслете из Галицкой земли XII–XIII вв. (рис. 14). На нем изображены две женщины. Сидящая слева держит в одной руке турий рог, а в другой – прялку с куделью. Вторая женщина выставляет вперед веретено, а правой рукой благословляет поднятый рог. Б.А. Рыбаков интерпретировал это как начало сезона «посиделок», совместного прядения в октябре – ноябре. Кроме того, на другой створке браслета изображена женщина с волком-оборотнем, на которого надет пояс, т. е. сцена носит явно ритуально-магический характер. Поскольку на других подобных браслетах обычно изображались сцены языческих игр русалий, все это указывает, что и рассмотренная выше композиция не была обычным прядением, а также изображала некое магическое действо. Весьма интересно присутствие в этом ритуале рога, перекликающееся с изображением богини с рогом на Збручском идоле. Дополнительно о связи прялки с магическими действиями свидетельствует достаточно широко распространенный на Руси и в Белоруссии обряд катания с ледяных гор на донцах прялок. Целью обряда был хороший урожай льна – у той девушки, которая дальше всех проедет на своем донце лен уродится больше, чем у других. С другой стороны, считалась, что та девушка, которая упадет во время катания с донца, не доживет до осени643. Этот обычай напрямую перекликается с нуристанской мифологией: обитатели Гиндукуша верили в женщин-руи (оборотней), которые летали по ночам над горами и долинами, увеличивая их плодородие, а конем им служили сундук или прялка644. Совершенно аналогичное представление имелось и у чехов – они точно так же считали, что ведьмы летают по воздуху на прялках645. Однако это было не единственным магическим применением этого орудия у славян: считалось, что если ударить прялкой девушку, то ей попадется плохой муж или плохие свекр и свекровь, а если ударить прялкой ребенка, то он заболеет646. Как видим, прялка могла использоваться как в положительных, так и в отрицательных целях. Магическими свойствами обладало и веретено: чтобы вызвать дождь, в Полесье окунали его в воду647. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно