|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Богини славянского мира | Автор книги - Михаил Серяков

Cтраница 41

Данный архаичный сюжет нуристанской мифологии позволяет нам лучше понять причины странного для нас отождествления дерева и богини. Следует отметить, что достаточно похожий сюжет, но уже с христианской окраской относится к находящейся в Ильешах под Петербургом «развесистой старой березе, служащей, как священной, предметом благоговейного почитания. В кору ее, на некоторой высоте от земли, врос булыжный камень так глубоко, что теперь едва приметен. По легенде, это – тот самый камень, который был брошен озлобленным, сладострастным дьяволом в убегавшую от его соблазнов Пятницу, спасавшуюся на этом дереве. А подле дерева, у самого корня, есть другой камень, который привлекает главное внимание всех богомольцев. Это – тот камень, на который уперлась стопою Пятница, чтобы быстро вскочить на дерево, и оставила тут глубокий след стопы своей»395. Здесь мы вновь видим два сверхъестественных персонажа – мужской и женский – равно как и соотнесенность последнего с деревом. Налицо здесь и любовные устремления мужского персонажа. Однако эти исходные языческие представления были переделаны в христианском контексте, и прежняя богиня уже не выходит к богу из дерева, а спасается на нем от его домогательств.

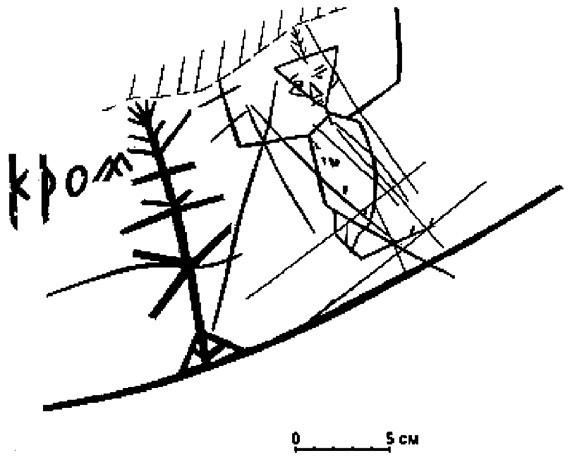

Рис. 11. Поклоняющаяся дереву фигура на Тиуновском святилище Нуристанский миф не является единственным, и представление бога или богини в виде дерева встречается нам и в других регионах индоевропейского мира. «На скифских навершиях мы неоднократно встречаемся с изображением священного дерева… На знаменитом навершии с изображением скифского бога Папая фигурка божества как бы центральный ствол, от основания которого отходят четыре дугообразные ветви…»396 О значимости Папая в пантеоне этих кочевников говорит то, что Геродот отождествлял этого скифского бога с греческим Зевсом. Следует отметить и еще одну черту, которая в очередной раз сближает русскую традицию с традицией ираноязычных кочевников. На женских диадемах последних неоднократно встречается мотив мирового древа и стоящих перед ними животных. С этим соотносится и то, что дерево изображалось и на старинных русских женских головных уборах397. С.В. Жарникова отмечает, что очень часто на головках северодвинских кокошников вышивалось золотое дерево с птицами-утицами на ветвях. По очертаниям это дерево повторяло фигуры двух Рожаниц, руки и ноги которых переходили в цветущие ветви. Птицы-утицы, сидящие на ветках-руках, по мнению исследовательницы, символизировали души умерших, готовых в образах новорожденных детей вернуться на землю в мир людей398. Следует отметить, что украшения русских кокошников находят свою ближайшую параллель в украшениях ираноязычных кочевников: «Главные смысловые детали всех известных сармато-аланских диадем схожи: центральный по композиции и смыслу образ дерева, шесть фигурок животных (преимущественно оленей и горных козлов) – по три с каждой стороны дерева, четыре изображения птиц, размещаемых либо по периферии композиции…, либо, напротив, в центре – у дерева»399. Вместе с тем археологические данные показывают, что это отождествление возникло раньше эпохи индоевропейской общности. Исследуя символику различных, в том числе и неиндоевропейских народов, А.К. Амброз показал, что ромб как древний языческий символ, «мог означать землю, растение и женщину одновременно»400. M.Г. Гимбутас отмечала, что иногда заменителем богини становится побег растения и у некоторых неолитических статуэток на месте вульвы изображена веточка или древесные почки401. В свете этого становится понятным, что уже средневековые источники отмечают у славян поклонение деревьям. Рассказывая о верованиях полян в эпоху Кия, новгородский летописец отмечает: «И бѣша мужи мудри и смысленѣ, нарѣчахуся Поляне, и до сего дне от нихже суть кыянѣ; бяху же поганѣ, жруще озером и кладязем и рощениемъ, якоже прочии погани»402. Как видим, летописец особо отмечает поклонение водным источникам и рощам как явном проявлении язычества. Аналогичную картину с сожалением описывает Козьма Пражский и в современной ему Чехии: «До сих пор многие крестьяне подобны язычникам; один почитает огонь и воду, другой поклоняется рощам, деревьям и камням, а третий приносит жертвы горам и холмам…»403 Традиция поклонения последним сохранялась на протяжении веков и после насильственной христианизации. В житии князя Константина Муромского, умершего в 1128 г., в качестве торжества христианства отмечается: «О тѣмъ же престаша отцы дѣтей заколатина жертву бѣсомъ и сквернаго Моамеда пророкомъ называть, рѣкамъ и езеромъ требы класти, дуплинамъ древянымъ вѣтви и убрусцомъ обвѣшивати, и имъ покланятися, все престаша»404. В качестве объекта поклонения сады и деревья фигурируют и в исповедальных вопросах: «Не называлъ ли тварь божiю за святыни: солнце, мѣсяц, звѣзды, птицы, рыбы, звѣри, скоты, сада, древа, каменiе, источники, кладязя i озера, не почиталъ ли ихъ чудотворными?»405 Пережитки этих верований дожили до ХХ в. в виде поклонения отдельным священным деревьям или целым рощам, которым в дар приносили полотенца, холсты, продукты питания. Нередко эта обрядность приспосабливалась к требованиям новой религии, и в священной роще ставили крест или часовню и формально подношения сносились туда. Впрочем, в отдельных местах прежние языческие обычаи веками сохранялись даже без какой-либо маскировки под православный культ. Как отмечал Н. Финдейзен, у деревни Сажино около Ростова народ молился на священную березу. Словенцы в Каринтии считали, что на ветках березы, заткнутых в окна на Троицу, отдыхает Святой Дух. В болгарских песнях Богоматерь восседает на золотом троне на вершине мирового дерева406.

Рис. 12. Бушанский рельеф Наглядной иллюстрацией древнего поклонения деревьям является еще одно изображение на Тиуновском святилище. На южной стороне камня была высечена стоящая на коленях перед деревом человеческая фигура с поднятыми вверх обеими руками (рис. 11). Треугольная голова увенчана ветвью, что напоминает нам южнославянское изображение месяца апреля. Фигура стоит перед деревом или высоким растением, которое позднее было переделано в христианский крест. Рядом с ним имеется надпись из четырех букв, из которых уверенно читаются первые две. Это «к» и «р». Остальные две буквы менее отчетливы, но в целом все слово И.Ф. Никитинский читает как «кром»407. Само это слово в древнерусском языке могло обладать разными значениями. С одной стороны, данный корень и в современном языке означает понятие кроме, с другой стороны, в Пскове слово кромъ обозначало кремль, а русск. – цслав. кромьство – «внутренности, кишки, потроха»408. Так или иначе, этот сюжет отражает поклонение деревьям. Определенную аналогию этому представляет так называемый Бушанский рельеф в Среднем Поднестровье (рис. 12). На нем изображен стоящий на коленях перед деревом человек с молитвенно сложенными руками или держащий в них чашу (мнения исследователей по этому поводу расходятся), за ним стоит олень, а на дереве сидит птица, предположительно петух. Наверху в четырехугольной рамке находилась надпись, которую В. Даниленко прочел как «Аз есм… Миробог… жерец Ольгова»409. Однако в настоящий момент надпись в рамке не читается и, как отмечают критики, не читалась уже в XIX в. Сам комплекс был обнаружен археологом В. Антоновичем еще в 1883 г., охарактеризовавшим его как языческий храм. Единого мнения по поводу происхождения Бушанского рельефа, равно как и то, относится ли он к эпохе древнерусского язычества, у исследователей нет. Выдвигались самые разнообразные гипотезы. Так, например А.А. Формозов предположил, что на рельефе изображен св. Евстахий – полководец императора Траяна, который на охоте однажды настиг оленя, между рогами которого был виден крест и «облик тела Христова», после чего сначала обратился в христианство, а затем принял мученическую смерть410. Однако и сам автор этой гипотезы вынужден был признать, что фигура молящегося на рельефе в Буше обращена не к оленю, а к дереву с птицей и крест между рогами оленя не просматривается. Одним из основных аргументов скептиков была уникальность рельефа, отсутствие подобных изображений в других славянских древностях. Действительно, до открытия Тиуновского святилища данное изображение не с чем было сравнивать. Вопрос о том, что гласила надпись, равно как и то, была ли она сделана одновременно с рельефом или нет, остается пока открытым. Соответственно, и сам барельеф датируется различными исследователями от первых веков н. э. до XVI в. Однако рассмотренный выше сюжет Тиуновского святилища вместе с изображенным на Бушанском рельефе коленопреклоненным перед деревом человеком при полном отсутствии на дереве какой-либо христианской символики в совокупности убедительно свидетельствуют о наличии развитого культа деревьев в различных концах восточнославянского мира. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно