|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Как нам жить? Мои стратегии | Автор книги - Кшиштоф Занусси

Cтраница 30

Прежде чем вернуться к теме карьеры, задумаемся, что мы имеем на вооружении, приступая в начале взрослой жизни к профессиональной деятельности. Это талант (способности, интеллектуальные и физические склонности), характер (или умение управлять собой), большая мотивация, готовность совершать усилия, смелость, последовательность, образование, наконец. В первую очередь следует подробно поговорить именно об образовании. Мои собственные поиски того, чему себя посвятить, заняли десять лет – это были прекрасные, хотя очень трудные и мучительные годы. В 1955-м, когда я сдал экзамены на аттестат зрелости, выбор у моего поколения был невелик: все гуманитарные направления, пронизанные идеологией, отпадали. Еще в средней школе родители терпеливо объясняли мне: все, что нам говорят на уроках истории, литературы и даже географии, я должен пересказывать дома, чтобы узнать, как все обстоит на самом деле. При этом в школе приходилось отвечать так, как нас учили, а правду сохранять при себе, не выставляя напоказ. Этот дуализм распространялся даже на биологию. Отец спокойно говорил, что ученые Трофим Лысенко и Ольга Лепешинская – обманщики (как и Мичурин, советский “волшебник садов”), и то, что рассказывают на уроках географии про нищету в Западной Европе, – ложь. По семейной традиции я должен был стать архитектором, и отец обеспечил мне дополнительные занятия по рисунку. В выпускном классе я корпел над коринфскими капителями, покрытыми листьями аканта, но вскоре понял, что, окончив архитектурный институт, буду проектировать здания в единственно возможном соцреалистическом стиле, а по вечерам с семьей, как обычно, высмеивать вульгарность этой эстетики с ее мещанскими претензиями на пошлый монументализм в сочетании с псевдоклассицистскими украшениями. Помню речь, содержавшую детальный анализ эстетики Дворца культуры и науки в Варшаве, которую отец произнес на площади Дефилад, после чего у него потребовали предъявить документы, ибо он в пух и прах раскритиковал Льва Руднева – советского архитектора, изуродовавшего Варшаву этим дворцом и жалкой копией Бельведера, где расположилось советское посольство. Живо все это представляя, вместо того чтобы идти на вступительный экзамен по архитектуре, я в последний момент подал документы на физический факультет. Проучившись там четыре года, я понял: это не мое призвание. Процесс осознания сего печального факта оказался для меня унизительным и стыдным. Я имел к точным наукам определенные способности, но не выдающиеся, а это худшее, что только может быть. Неспособный человек просто не сдал бы вступительные экзамены, очень способный стал бы физиком, а я находился в подвешенном состоянии: то делал некие успехи, то что-то заваливал, и лишь спустя четыре года великий физик (и хороший психолог) профессор Ежи Пневский (открывший вместе с Марианом Данышем гиперядра), приняв у меня экзамен, спросил, не интересует ли меня в большей степени человек, склонившийся над измерительным прибором, чем то, что показывает прибор. Это было как гром среди ясного неба: меня вдруг озарило, что я заблуждаюсь и трачу время, причем именно в тот момент, когда исчезло основное препятствие – узость выбора. После октябрьской оттепели 1956 года высшие учебные заведения уже не были так сильно идеологизированы, а на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове пришел феноменолог, профессор Ингарден, ученик Гуссерля, друг Эдит Штайн, и там философию преподавали “нормально”, без марксистских искажений. (До сегодняшнего дня, особенно на востоке Европы, я без труда распознаю, кто какую философию изучал: те, что различают идеализм и материализм, учились у марксистов, а те, для кого онтология, наука о бытии, начинается с разделения монизма и дуализма, прошли “нормальный” курс истории философии.) Когда журналисты спрашивают меня об отношении к физике, я в угоду им отвечаю, что был и по-прежнему влюблен в нее – увы, без взаимности. Эти слова должны звучать забавно, но на самом деле за ними скрывается огромная ностальгия по миру точных наук, где больше уверенности и в то же время больше Тайны. У физиков, с которыми я продолжаю общаться, я вижу больше смирения, чем у иных гуманитариев. Многие экономисты и историки свято верят: у любого общественного процесса и исторического явления есть конкретные причины, поддающиеся исчерпывающему объяснению. Физики, знающие о мире невероятно много, все время держат в голове, что их объяснения неполны, а реальность, с которой мы имеем дело в науке, нам неподвластна.

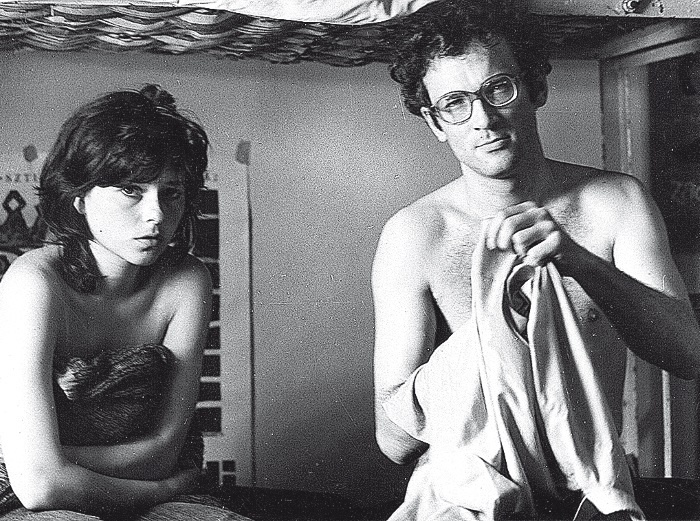

Малгожата Притуляк и Станислав Ляталло на съемках “Иллюминации” (официальная премьера на кинофестивале в Локарно, 1973 г.) Думаю, сейчас подходящее время вспомнить фильм, который я снял в 1970-е годы, тогда еще остро переживая расставание с физикой. Я не наделял главного героя Франчишека своей биографией, однако он сталкивается с теми же сомнениями, что выпало пережить мне, поэтому отождествляю себя с ним. Это момент, когда Франчишек уходит из института, поскольку его девушка забеременела, и он вынужден пожертвовать карьерой во имя долга и порядочности. Прошу обратить внимание на то, что говорит в картине реальный физик-теоретик, профессор Иво Бялыницкий-Бируля, преподававший у меня наряду с профессором Бялковским, кстати, одаренным поэтом. Я часто рассказываю о Бялковском в России, поскольку там под влиянием марксистской идеологии закрепилось нелепое противопоставление физиков и лириков, проще говоря – поэтов. Это эхо оппозиции материализма и идеализма: физики должны быть материалистами, а поэты – витать в мире духа. В действительности, особенно в нашей, западной культуре, все иначе: физики часто превосходят нас своим воображением, именно они ближе к поэзии, чем большинство обывателей. Наблюдение, представленное в ленте профессором Бялыницким, касается глобальной гипотезы о том, что существует вневременная действительность. В ролях: Станислав Ляталло, Малгожата Притуляк, а также реальные исторические персонажи, подписанные в кадре. [ ♦ “Иллюминация”]

В кадре. Висящее на факультете объявление о выборе специализации с четвертого курса. Документальная вставка. Дискуссия в кругу студентов и аспирантов по проблеме специализации. Франчишек первым выдвигает тезис, что еще слишком рано решать, в каком направлении человек будет работать всю жизнь. Полученных в первые годы обучения знаний не хватает для достаточно полного понимания дисциплины, а дальше предлагается только сужать поле зрения и ограничивать круг интересов. Контраргумент. Если человек хочет чего-то достичь, он должен начинать очень рано. Общее обучение – лишь начало. Проблема выбора. Любой выбор представляет собой ограниченное количество возможностей. Человек, пасующий перед выбором, обнаруживает свою незрелость. Атака на Франчишека. Его желание того, чтобы учеба и работа касались всеобщих сущностных проблем, вызвано прежде всего высокомерием. Скромный человек понимает: он лишь винтик в сложнейшем механизме познания. Лишь в конце пути можно позволить себе совершить синтез. Во-вторых, невозможность выбора – драма, с которой сталкиваются не только ученые. Чтобы понять, кто я, нужно также определить, кем я не являюсь.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно