|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Психология младшего школьного возраста. Учебное пособие | Автор книги - Ольга Гонина

Cтраница 5

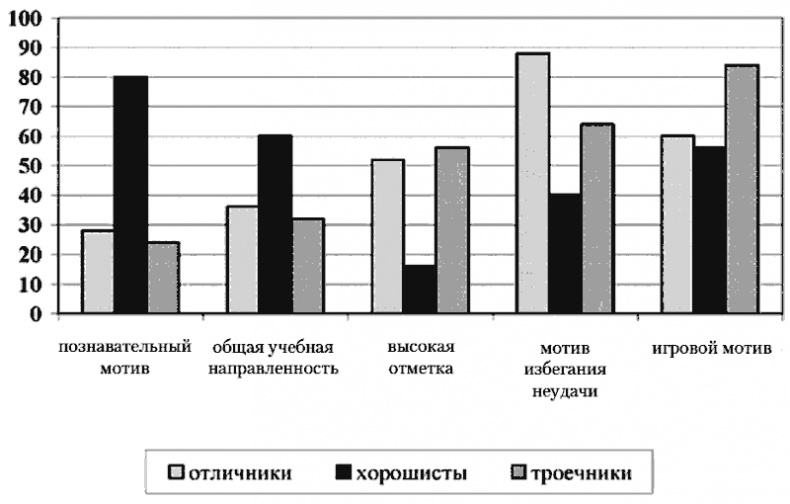

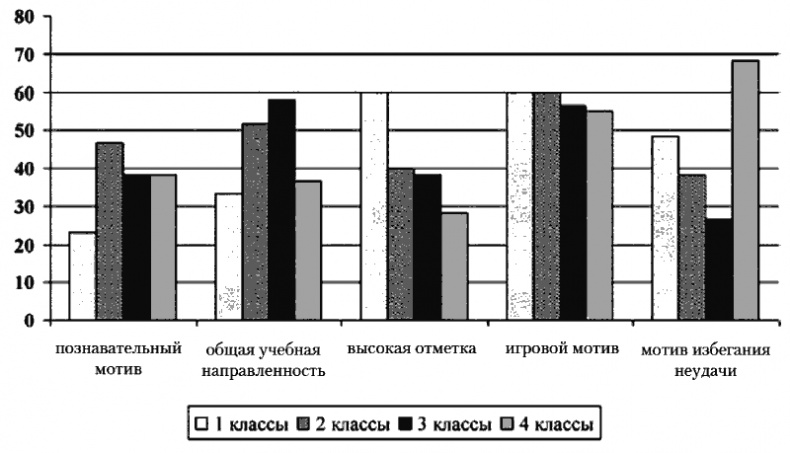

Рис. 1.1. Динамика учебной мотивации в младшем школьном возрасте

Рис. 1.2. Мотивы младших школьников с разным уровнем успеваемости (%) 3. Для детей с нейтральным типом отношения к школе при доминировании игрового мотива, неадекватно переносимого в учебную деятельность, свойственны большие затруднения в процессе учения. У них слабо развит самоконтроль, самооценка зачастую характеризуется завышенностью. Игровой мотив по своей природе неадекватен учебной деятельности. В игре ребенок сам определяет, что и как он будет делать, а учебная деятельность регламентируется учебной задачей и инструкциями педагога. Доминирование игровых мотивов негативно сказывается на успешности усвоения учебного материала и формировании учебной деятельности. Такие ученики могут не выполнять задания учителя, не принимать школьных правил поведения. Они не понимают специфической функции учителя и строят общение с педагогом на эмоциональной основе. У них могут формироваться нежелательные способы учебной деятельности: низкая самостоятельность, неумение оценить правильность своих действий. Познавательная активность проявляется при наличии большого количества наглядного материала, атрибутики, использовании в учебной деятельности игровых приемов. Учебная задача представляет собой определенное учебное задание в определенной учебной ситуации, совокупностью которых представлен учебный процесс. В структуре учебной задачи обязательно представлены два компонента: исходное состояние предмета задачи и модель требуемого состояния предмета задачи. Кроме того, учебную задачу могут характеризовать цель, объекты, входящие в состав условия задачи, отношения между ними, их функции, способы и средства решения (в явном или скрытом виде). Среди особенностей учебной задачи выделяют ее направленность в первую очередь на изменение самого субъекта деятельности, неоднозначность ее трактовки разными участниками образовательного процесса (учителем и школьником), полинаправленность как возможность достижения различных целей учебной деятельности с помощью одной задачи и комплексность как необходимость решения не одной задачи, а комплекса задач для достижения определенной учебной цели. Особую специфику приобретают учебные задачи в проблемной ситуации. Высший уровень проблемности учебной задачи наблюдается в такой учебной ситуации, в которой учащийся самостоятельно формулирует проблему (задачу), сам ее решает и сам контролирует правильность решения. Проблемность учебной задачи выражена в минимальной степени, если учащийся осуществляет только ее решение. У многих первоклассников проявляется неумение выделять учебную задачу, при котором смысл учебного действия не раскрывается ребенку как способ решения учебной задачи, а заменяется его конкретным предметным содержанием. Постепенно у младших школьников формируется умение выделять соответствующую учебную задачу. Практический пример Коля С. 7 лет, при решении арифметических задач обращает особое внимание на сюжетное содержание. Он проявляет возмущение, узнав из условия задачи, что мама дала сестренке на три конфеты больше, чем брату, и требует, что надо давать всем поровну. Учебные действия представляют собой способы действия учащегося (а также связанные с ними навыки учебной работы), обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. К общеучебным универсальным действиям относят: • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; • поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; • структурирование знаний; • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; • извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; • определение основной и второстепенной информации; • свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; • понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. К логическим универсальным действиям относят: • анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); • синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; • подведение под понятие, выведение следствий; • установление причинно-следственных связей; • построение логической цепи рассуждений; • доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование [9]. Кроме этого, учебные действия классифицируют по виду доминирующего познавательного процесса на перцептивные, имажинитивные, мыслительные, мнемические, по степени продуктивности учебные действия могут быть продуктивными (творческими), репродуктивными (воспроизводящими) и смешанными. В структуре учебной деятельности важная роль принадлежит действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки), что обусловлено тем, что всякое учебное действие становится произвольным, регулируемым только при наличии контролирования и оценивания в структуре деятельности. Контроль за действиями осуществляется механизмом обратной связи или обратной афферентации в общей структуре деятельности как сложной функциональной системы. Структура контроля субъекта деятельности включает три звена: 1) модель, образ потребного, желаемого результата действия; 2) сравнение этого образа и реального действия и 3) принятие решения о продолжении или коррекции действия. Действия контроля и оценки учителя постепенно переходят во внутренний план, интериоризуются в действия самоконтроля и самооценки ученика.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно