|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Бесшабашный. Книга 3. Золотая пряжа | Автор книги - Корнелия Функе

Cтраница 37

Он не испытывал ничего похожего на сострадание, однако преступление сделало ее еще желаннее в его глазах. Плод становится более соблазнительным, когда он запретный. Ниоми всегда понимала это. Ниоми. Лишь через год она назвала свое имя, если оно действительно настоящее. На языке ее народа оно означает «зеленая». – Хорошо, что ты здесь… – Фиалковые глаза Амалии утопали в слезах. На какое-то время Кмен даже поверил в их искренность. Амалия протянула к нему руки и подставила губы для поцелуя. Кмен невольно залюбовался их изящными линиями и сжал кулаки, чтобы не дать волю своему гневу. Больше всего ему хотелось ее ударить. За лживую игру, в которую она хотела его вовлечь, за боль, которую ему причинила. Ниоми всегда чувствовала его гнев. Равно как и его нетерпение и желание всегда идти наперекор, понимать запрет как вызов, оборону как наступление. Он мягко высвободился из объятий Амалии. В ее затуманенных слезами глазах мелькнула настороженность. – Кмен, любимый, что с тобой? – Ты ведь спрятала его у своего дяди? – Король старался говорить спокойно, и это делало его голос еще более зловещим. – За какого же дурака ты меня держишь… Щеки Амалии покраснели под слоем пудры, как это бывает с теми, кого уличили во лжи. Какой же она все-таки ребенок! Человеческий ребенок, потому что гоилы с детства умеют скрывать свои чувства – неоспоримое преимущество каменной кожи. – Я сделала это только ради его безопасности. Я спрятала его от нее. Похоже, она заранее продумала, чем оправдаться, если он вызнает правду. – А спектакль с окровавленной колыбелью? Кмен отвернулся. Еще два часа тому назад он не знал, что и думать. Сын! Кмену мало дела до того, из какого камня у него кожа. Главное, что он рожден от человеческой женщины. Таков был ответ Кмена тем, кто все эти годы смотрел на него как на насекомое. Хотя разве их переубедишь? До сих пор морщат носы, стоит ему отвернуться. – Ты доверила его охотнику, который не умел даже читать. От ее внимания не ускользнуло, что Кмен говорит об охотнике в прошедшем времени. Настороженность в фиалковых глазах сменилась страхом. – Я должна была тебе это сказать. Кмен шагнул к окну. Он уже не слушал, что бормотала Амалия в свое оправдание, всхлипывая за его спиной. Там, за конюшнями, стоял павильон, где жила Фея. – Но ребенка больше нет у твоего дяди. Она смолкла как по команде. Никогда еще ее красивое лицо так не походило на маску. – Я послал на его поиски сотню человек. Одного вида пыточной камеры твоему дяде хватило, чтобы во всем сознаться. «Это все план Амалии!» – передразнил Кмен, подражая грубоватому аустрийскому выговору. – «Она собиралась вернуть ребенка, как только Фея уедет». Щеки Амалии стали белее лилий, которым она была обязана своей красотой. – Все ложь. – Теперь это не имеет для меня никакого значения. Где мой сын? Амалия затрясла головой. – Он обещал заботиться о нем, как о собственном ребенке, пока… – Она осеклась, как человек, вдруг обнаруживший, что земля под его ногами осыпается в пропасть. «…пока ты не уберешь из дворца свою любовницу, чтобы любить одну меня», – читалось в ее глазах. – Где мой сын? – повторил Кмен. Глупа как курица. Как он мог так ошибиться на ее счет? Какой любви можно ждать от женщины, лишившей его самого дорогого существа… Феи или сына? Какая разница, если ни его, ни ее больше нет. – Отныне этот дворец – твоя тюрьма, – продолжал Кмен. – Слуги не должны ничего заподозрить, мне не нужна лишняя шумиха. Я даю тебе месяц. Если за это время ребенок не объявится, живой и невредимый, ты и твой сообщник будете казнены. Адъютант распахнул двери, когда Кмен шагнул прочь из комнаты, но на пороге король оглянулся. Сейчас белое платье Амалии напомнило ему то, в котором она была в день Кровавой Свадьбы. К чему может привести брак, начавшийся с предательства? – Лотарингцы отрубили голову одной из твоих прабабок. Мы не такие варвары. Я отдам тебя под расстрел. – Но я не знаю, где он! – взмолилась вдруг Амалия. – Ведь он и мой сын тоже, я не хочу его терять! Кмен уже переступил порог, когда она задала ему последний вопрос: – Ты вернешь Фею? – С какой стати? Она предала меня так же, как и ты. Он словно забыл о том, что предал ее первым. Тысяча шагов на восток

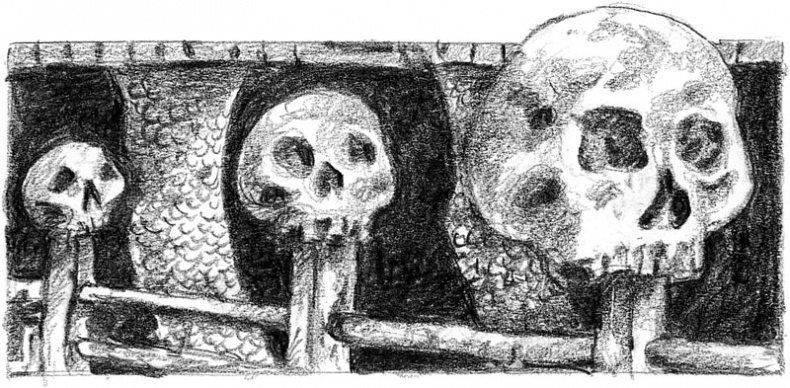

Шагать было тяжело, как будто на плечах Джекоба лежало по мешку серебра. Нет, Джекоб, это не мешки наполнены серебром, а твои кости, кожа и мускулы. Тысяча шагов на восток, там он должен ее увидеть. Однако не успел Джекоб отсчитать и сотни, как уперся лбом в ствол бука. Отлично. Значит, хвойный лес постепенно сменяется лиственным. Неужели ее избушка действительно стоит на курьих ножках? Иногда сказки описывали зазеркальный мир на удивление точно, однако пару раз Джекоб едва не поплатился жизнью за свою доверчивость. И в каждом стволе ему мерещилось искаженное лицо ольхового эльфа. Война есть война. Сто пятьдесят… двести… Заросли папоротника доставали ему до плеча. Он пересек подлесок, покрытый пушистым лишайником, словно голубой пылью. Молодой волк шмыгнул в кусты, стоило навести на него пистолет. Наивный. Нажать на курок у Джекоба вряд ли бы получилось. Триста. Следующие сто тянулись, как сотня тысяч. Как будто, кроме мешков, Джекоб нес на плечах серебряное тело Лиски. Паршивый все-таки из тебя спаситель… Он натер голубой пыльцой опаленную кожу. Запах пота усиливался, а ведь у них чувствительные носы. Внезапность может спасти ему жизнь. Девятьсот пятьдесят… Тысяча. На первый взгляд сказки не лгали. С мелькавшего между деревьями частокола скалились черепа. Избушку за частоколом сверху донизу покрывала резьба: цветы, листья, звери, человеческие лица… Фигуры и орнаменты напоминали те, что Джекоб видел на картинках в сборниках сказок. Точнее сказать, те картинки напоминали узоры, которые он сейчас видел перед собой. Джекоб остановился, чтобы отдышаться и дать отдых усталым ногам. В первые годы ученичества он мечтал подарить Хануте один из знаменитых скалящихся черепов в качестве светильника. Чего он тогда добивался, дурень? Что стремился доказать всему миру и в первую очередь себе? На мгновение ему почудилось насмешливое лицо Лиски. Внезапно смолкла овсянка в кроне дуба. Под сапогом хрустнула замшелая ветка.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно