|

||

|

|

||

|

|

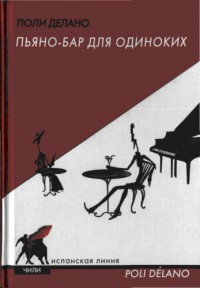

Онлайн книга - Пьяно-бар для одиноких | Автор книги - Поли Делано

Cтраница 1

Хавьеру, поэту фортепьяно и бессонниц

Я — великий Хавьер. Да — маленький, но великий в прошлом Хавьер. А собственно, почему в прошлом? Великий и теперь! Пусть над клавишами моего пианино уже свисает паутина, и ковер на полу в нашем заброшенном баре покрыт толстым слоем пыли, пусть за стойкой уже не делают прекрасных коктейлей ни Карлос, ни Гойито. Что из того? Я по-прежнему — великий, и мой дар никуда не делся, ибо время ему не указ. Великий Хавьер, у которого глаза буравят, пронизывают, точно рентгеном, ну не вышел ростом, и лысина слишком большая, зато много чего знает и умен, черт возьми! Про таких говорят: «Кто от нас, а этот — к нам». Сколько всего насмотрелся за эти годы, знает, какие мудреные узлы может завязывать жизнь, и ласковый, с подходом, умеет поднять настроение» Да, моему дару время не указ, и сегодня вечером, когда стало темнеть, я решился еще разок навестить эти обреченные на гибель старые улочки, где дома сносят один за другим, где будут мчаться машины и ничто не помешает стремительному разрушению города, воздвигнутого когда-то в «краю безоблачной ясности» [1] , где умели радоваться жизни, но, выходит, теперь самое главное, — поскорее проложить автострады с севера на юг, оттуда сюда, построить шоссе там, где можно и нельзя. А все это приведет к уничтожению кислорода, к всевластию автомобиля, к бесчеловечной империи грохота, где будет окончательно унижен несчастный человек, которому иногда до боли хочется пройтись пешком в тишине, подумать, поговорить с самим собой... Кружатся по залу призраки старых друзей, которые из вечера в вечер спешили сюда, чтобы, найти утешение, послушать музыку, выпить рюмочку-другую, почувствовать хоть какое-то человеческое тепло... Мои старые друзья, мои постоянные посетители: безнадежно увядшая Рут, Усач Маркос, карлица Хулиета, чилийцы, мой родной брат, Ванесса... Все было хорошо, пока не появилась Ванесса. Много здесь побывало народу, и самого разного: художники, певцы, танцовщицы, путаны... да и самые обычные люди. Сколько раз сюда наведывался сам Хемингуэй! Я подолгу с ним разговаривал, и не столько о литературе, сколько о такой смешной штуке, как жизнь, многому от него научился... Да, в бар шли именно за утешением, и, пожалуй, не те, кто пережил настоящие жизненные катастрофы, хотя были и такие, а скорее, после обычных ударов и встрясок, какие нужны жизни для равновесия, ведь темные полосы они непременно проходят, должны пройти, без вопроса, и я из тех, кто готов повторять без конца — а у меня есть на это все основания! — «Не бывает бед, что живут сто лет». Мой дядя Хулио любил говорить этак назидательно: «Когда можно поправить дело, не жалуйся, а коли нельзя — жаловаться попусту». Прописные истины, однако нелишне и вспомнить. Приходили к маленькому и великому Хавьеру — послушать его музыку, его хрипловатый голос, набраться жизненных сил. Но что еще надеялись здесь найти, кроме моей игры, моего пения? Выть может, некоторые хотели, как говорят, «отвлечь быка плащом» [2] , увернуться от ударов одиночества, уйти после рабочего дня от этих мучительных, гнетущих часов, которые тянутся и тянутся и никак не наступит ночь, когда можно провалиться в сон. Самое время для кабака, самое время удрать, спастись от тусклых будней, думаю, чаще — от одиночества, от этого призрака, чье присутствие всегда ощутимо, он рядом, в самой близи, только это не определишь, не ухватишь словом. Кто-то из моих друзей, не помню кто, может и Эрнест, утверждал, что стакан виски легче идет в одиночестве и что одиночеству легче от стакана виски. Тут, скорее, игра слов, и, пожалуй, незачем искать какой-то скрытый смысл, но, в принципе, старина Эрнест сказал немало мудрых вещей, что да, то да. Он у меня всегда перед глазами: густая белая борода, живот, как у заядлых выпивох, и цепкий взгляд. Я все время возвращаюсь к его словам, а сегодня они нейдут из ума, вот с той минуты, когда я сел на вертящийся табурет перед своим пианино с приставкой (точно это «хвост» концертного рояля), вокруг которого собирались мои друзья-приятели, такие неприкаянные в сумеречный час. Потому что сейчас со мной происходит нечто особенное: сейчас прямо здесь,у клавиш, к которым так и тянутся мои руки, мои пальцы, готовые невольно взять первые ноты «Лунной сонаты», я должен признаться, что порвал с музыкой — все, конец, и дело не в том, что Мы с музыкой уходим в другое место, нет, просто музыка уходит куда-то без меня или я — без нее, потому что — поверьте! — с этой минуты маленький и великий Хавьер станет писателем, да, писателем, который хочет попасть в самое яблочко. Станет писать рассказы, романы, драмы, как знать? Теперь вместо этих клавиш у меня будут другие клавиши. А с прежним покончено навсегда, оно задушено Мегаполисом, этим чудовищем, загублено его хаотическим, бессмысленным разрастанием. Теперь передо мной будут клавиши портативного «Ремингтона», и мои пальцы, обретя новую силу, начнут отстукивать слова, а это, собственно, тоже магические знаки. Не скажу чтоб я устал, но, право, у меня уже нет моей тихой прекрасной улицы, куда в тот вечер впервые пришла Ванесса, значит, заканчивается определенный этап моей жизни. Вскоре сюда прибудет экскаватор, появятся бульдозеры, краны, асфальт, а следом — бешеное движение, без светофоров на перекрестках, — словом, начнется полный произвол безжалостной скорости, и это — подумать! — именно здесь, где все полнилось музыкой, где было столько любви, где лились слезы отчаяния и где я сам, после стольких раздумий, решил остаться, осесть, поскольку понял, что моя музыка, мои руки, моя манера игры не предназначены для больших концертов, для гастролей, для переездов из — города в город, из страны в страну, нет, мое — это для совершенно обычной жизни, для друзей, для тех, кто приходит слушать меня из вечера в вечер, для Ванессы, для тех, кто ждет моих песен, кто верит, что я пойму, увижу по глазам, что у них на душе, и скажу одним взглядом: «Выше голову и помни: нет бед, что живут сто лет»; и даже если сейчас им тяжко, муторно, все равно — держитесь и не увлекайтесь своими исповедальными монологами, да и вообще, лучше выбросить в помойное ведро все эти слишком «памятные» воспоминания. Мудрый Виктор Гюго сказал однажды, что «рассмешить — это заставить забыть» и что «истинный благодетель — тот, кто дарует забвение». Об этом, собственно, и речь... Словом, я решил, что не буду великим пианистом, хотя вполне мог бы им быть, но буду великим Хавьером, который умеет менять настроение человека, поднять его джазом или сделать так, чтобы все расчувствовались от щемящего танго. Я буду великим Хавьером, который способен заворожить всех без исключения, переходя внезапно от «Дорожки в тропиках» к «Грезам любви», от «Лунной сонаты» к «Night and day» [3] , грустите, сеньоры, грустите, тогда радость будет острее, печальтесь, пролейте слезу, кусайте губы и страдайте, страдайте сколько угодно, а я как одержимый буду повторять и повторять: «Нет таких бед, что живут сто лет». А чтобы уметь улыбаться, надо„ знать, ну хоть чуток, о том, что там у нас, в самых глубоких и темных тайниках души..

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно