|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Моя преступная связь с искусством | Автор книги - Маргарита Меклина

Cтраница 15

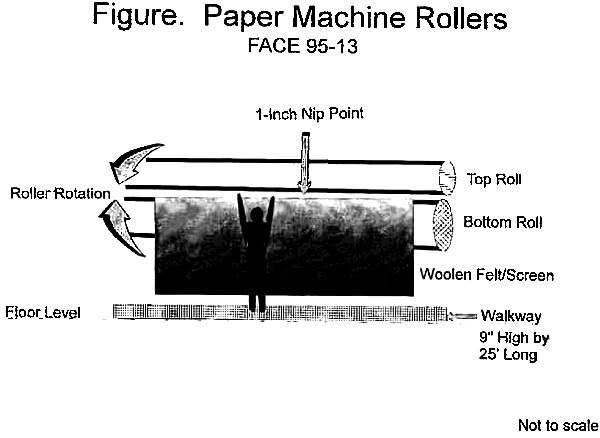

Вспомнив о ней, Бернард расстроенно потрусил к холодильнику: ведь так получалось, что после развода горячие еда и душ, имевшие доступ к его телу, будто любовники, заменили ему теплые беседы и душевных друзей. Хлебая приготовленный им луковый суп, он нажимал на мышиную кнопку — и синие штаны становились белыми, а белые — цветом «утренней росы», «морского прибоя» или «снежного шторма», а затем в австралийском каталоге с домашними ботами он прочитал, что «погружение в теплоту и доброту овечьего меха будет резоном торопиться домой» — а Бернард, возвращаясь с прогулок домой, спешил в интернет, чтобы разглядывать в сетевых каталогах недоступный ему домашний уют. «Мир — это новости. Воображения нет. Не вижу себя в складках залинкованных лент. Мое существование — window shopping. Мир смотрит окнами на людей. А подоконники заставлены дребеденью. Жемчуг для женщин, мотоспорт для мужчин. Прогулки с матерью были содержанием детства (моя ли вина в том, что в основном мы ходили с ней лишь в магазин?). А теперь она так изменилась, что остались лишь тесьма, ножницы, мыло — галантерейные символы близости к ней» — так записал он в своем «живом дневнике». [16] И получается парадокс: когда мы собираем Бернарда из его поездок в Милан, из его недолгой жизни в Париже, из его отношений с чопорной матерью и железным, а теперь как желе мягким, отцом, из его разговоров порой со случайными и бессмысленно квохчущими, порой с несущими золотой мессидж людьми, из кровавой окрошки прокравшихся в СМИ сообщений, мы в то же самое время подводим его к смертельной кончине: Бернард, убывая, в то же самое время наращивается нашими словами о нем. Раздался звонок. Бернард совсем забыл об этом Вальтере-Сломанном-Носе, лошадке достаточно темной, которому мать, еще не зная о «сокращенье» Бернарда, просила помочь. Вальтер, в полном соответствии с характеристикой, что Бернард ему дал, предпочитал действовать в темноте: он настаивал на посещении фабрики ночью, и, поскольку им не было предложено никаких объяснений, Бернард заключил, что тот либо пытается выведать какой-то фабричный секрет, либо намеревается купить предприятие и поэтому хочет предварительно, без излишнего скопления менеджеров все рассмотреть. На проходной Бернарда знали в лицо. Одни, как обычно, делали вид, что не замечают его; другие, не подозревая об его увольнении, кивали, интересуясь, как он отдохнул. Какой-то атлетичный мулат подмигнул: «сейчас перекурим и все будет тип-топ», и Бернард заметил, что войлочное полотно замешкалось между двух валиков, остановив весь процесс. Поправляя его, он просунул руки в узкую щель. Вдруг обе руки оказались в тисках, а голова осталась на свободе и думала. Его белая, так быстро меняющая цвет, плоть… Когда он ходил в католический колледж, педагог, страдавший подагрой, задал им сочинение о «радостях came», [17] и Бернард, вместе с другими мальчишками с подростковой серьезностью принявшийся рассуждать об искушениях плоти, получил низший балл, так как ненавидимый всеми учитель, как оказалось, подразумевал удовольствие от вкушения мяса (которое было ему недоступно). С перекура вернулся рабочий, увидел застывшего с поднятыми руками Бернарда и одним прыжком достиг пульта — придавивший руки Бернарда верхний валик поднялся, и Бернард, освободившись, упал. Кровь текла из него как вода, как будто он превратился в рыхлую, сероватую бумажную массу, из которой громадные валики, проложенные войлочной простыней, отжимали всю сырость (его слезы о Валечке, его бессилие, когда в автобусах взрывали детей, его растерянность, когда он, одиннадцатилетний мальчик, собрался делать с бабушкой майонез, но отец со словами «ты все тут изгваздаешь», ему запретил). Бернард был отгорожен от всего болью, как плотной стеной. Его вырвало, выкрутило, вытрясло каким-то слежавшимся черным брикетом (потому что поужинал макаронами с чернилами каракатицы?), как будто под светлой обложкой души скрывалась черная темь. Затем наступила белая, неокрашеная тишина, и слова на нескольких языках ссыпались ему на лоб и замерцали как звезды; он не обязан был говорить. Кто-то ругнулся. Кто-то побежал за врачом. Кто-то принес бинт, не зная, как намотать его на обрубок руки. Кто-то с опозданием закричал. Но в то самое время, когда фонтанирующий кровью, одетый в красную фланелевую рубаху Бернард умирал и его кровь вместе с ошметками кожи впечатывалась в рулоны бумаги (которая затем, где-то в самом отдаленном и отсюда не видимом цехе, превращалась в чистые, белые, цвета обнаженной бернардовой кости, листы), где-то на невидимой периферии его тела (и уже вне его тела), поднимали голову силы, которые заново собирали его.

Они всегда были в нем, будто переплетенные двойные цепочки дизоксирибонуклеиновой кислоты или пряди волос, но затем разошлись и теперь находились примерно в тысяче километров одна от другой: первая, обесточившая и продолжающая тянуть его вниз обессиленно распласталась на холодном бетонном полу, а другая, та, чьей обязанностью было учитывать и исправно индексировать каждый мельчайший остаток, движение и достижение всех прожитых лет, неожиданно очутилась в Милане, где некий скульптор провел всю ночь до рассвета без сна, лишь изредка совершая пробежки к микроволновой плите, в которой он заваривал чай и подсушивал разные мелкие вещи, старательно обходя разложенные на полу и при порывах воздуха отталкивающиеся друг от друга листки, переставляя с места на место когда-то предназначенную к уничтожению, теперь выуженную из мусорной кучи коробку, содержавшую важные документы; разглядывал инициалы «Б. Ф.» на брошюре по охране труда, расшифровывал невнятные схемы, изучал какие-то репортажи, составляя из фабричных фактов и цифр, показаний коллег и грубо вылепленных рассказов на «заводскую тему» собирательный образ рабочего, которого он хотел «возродить»… И поэтому, когда через несколько дней ему попалось сообщение о гибели инженера с этой же фабрики, он незамедлительно осознал, что был на верном пути, — более того, оказавшийся в его владенье архив и произошедшая сразу же вслед за добычей архива авария, как подсказывал ему внутренний голос (и голос этот обладал своей логикой, не соотносившейся ни с корыстью политики, ни с количеством жертв), были, несомненно, удачей. Познакомившись поближе с процессом производства бумаги, он решил замесить в папье-маше, из которого впоследствии изготовит скульптуру, кусочки войлока, который уволенный инженер пытался расправить: этот материал часто использовался в инсталляциях Йозефа Бойса, [18] а Фабрицио, чувствуя внимание (нет, лучше сказать, «ощущая влияние») магического, давно мертвого Бойса, своими работами как бы дискутировал с ним. Когда же он узнал о бернардовой фиксации на Ди Энн, он почувствовал себя его близнецом и понял, что должен повесить на искусство полезную бирку, при помощи Бернарда номер один добиваясь того, чтобы в аварию не угодил Бернард номер два…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно