|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сандаловое дерево | Автор книги - Элль Ньюмарк

Cтраница 4

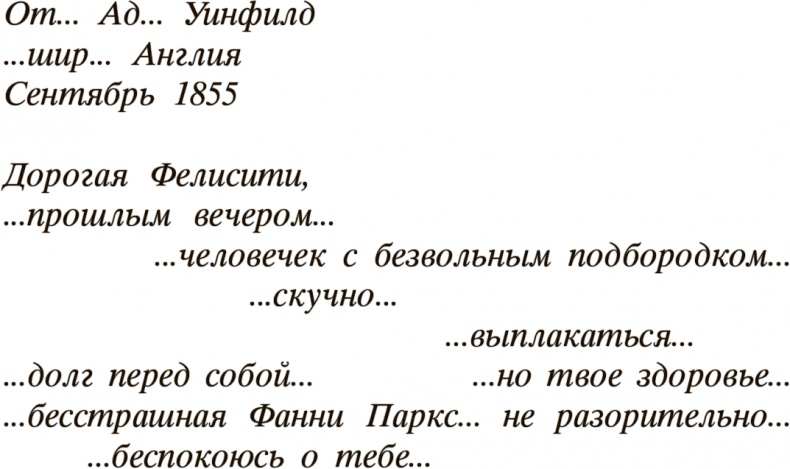

Я невольно оглянулась через плечо и улыбнулась: какая глупость. Ни Мартину, ни кому-то еще нет никакого дела до того, что я читаю старое письмо. А пиратом с награбленной добычей я чувствую себя только из-за того, что нашла письма спрятанными в кирпичной стене. В комнате никого не было. Хабиб еще не пришел, а Рашми сплетничала на улице с соседями. Я прислушалась — объявшую дом тишину нарушал только невинный голосок Билли. Мой пятилетний сын катал по веранде Спайка в своем «Ред флайере». Игрушечного песика, в полном ковбойском снаряжении, Билли подарили по случаю пятого дня рождения вместо настоящей собаки. Держать собак в нашей чикагской квартире не разрешалось, и Спайк стал своего рода компромиссом. Мы с Мартином раскошелились на самого лучшего из всех, что смогли найти, — задиристого йоркширского терьера с жутковатыми стеклянными глазами и в черной фетровой ковбойской шляпе. Еще на нем была красная в клетку рубашка, джинсы и кожаные сапожки с острыми носами. Билли его обожал. Но в Масурле этот лихой ковбой напоминал о той беспечной американской жизни, от которой мы оторвали Билли, и я, глядя на него, каждый раз чувствовала себя виноватой перед сыном. В Индии нам было одиноко — поверьте, такого не ждешь от страны с полумиллиардным населением, — и Спайк был для Билли единственным другом. Мой мальчик разговаривал с ним, как с настоящей собачкой, что беспокоило Мартина: вполне ли такое нормально? Но я, даже если бы знала, что игрушка доставит какие-то проблемы в будущем, ни за что бы не отняла у сына Спайка. Я развернула второй лист и обнаружила подпорченный влагой рисунок — женщина в юбке-брюках и тропическом шлеме верхом на лошади. Мартин рассказывал, что в 1800-х англичанки ездили верхом в специальном дамском седле, и я подумала, что вижу либо карикатуру, либо одну из немногих возмутительниц общественного спокойствия, бросавших дерзкий вызов тогдашним нравственным устоям. Я внимательно изучила рисунок. Лицо у всадницы было юное, с тонкими чертами, ничем особенным не примечательное, а улыбалась она так, словно знала нечто такое, чего не знал больше никто. Поводья она держала с небрежной уверенностью. Глаза прятались в тени от козырька шлема, и судить о характере приходилось только по смелому костюму, гордо вздернутому подбородку и не по годам мудрой улыбке. Я развернула еще несколько в разной степени пострадавших от сырости страничек, выхватывая там — слово, там — фразу.

Письма были личными, и, придумывая, чем заполнить пропуски, я будто заглядывала без приглашения в чужую жизнь. Пришлось напомнить себе, что письма датированы 1855 годом и те, кого они касаются, давно уже не имеют ничего против. И все же я бросила опасливый взгляд на заднюю дверь. Ни озабоченный Мартин, ни беззаботная Рашми не проявили бы к письмам ни малейшего интереса, но оставался еще загадочный и непонятный Хабиб. Он не говорил по-английски, и я могла только гадать, что у него на уме. В его присутствии мне всегда было немного не по себе, но, с другой стороны, я могла положиться на его поварские способности, и он пока еще не отравил нас своим огненным карри. При всем моем недоверии к подозрительным угощениям, предлагавшимся в поезде, дома мы с Мартином решили перейти на местную кухню. Индийские повара уже давно готовят английские блюда, которые презрительно называют нездоровой пищей, но муж убедил меня, что гораздо интереснее есть карри, чем учить индийца готовить мясной пирог. — Либо ты будешь давать уроки кулинарии повару, который не знает английского, либо мы будем есть исключительно пастушью запеканку и бланманже. — Он состроил гримасу, и мне ничего не оставалось, как признать его правоту. — В любом случае ингредиенты будут те же, с того же рынка и приготовлены тем же поваром, а как они приготовлены и чем приправлены, не так уж важно, — резонно рассудил Мартин, чем подвел под этим вопросом окончательную черту. К несчастью, блюда у Хабиба получались такими острыми, что все вкусовые тонкости сгорали в обжигающем пламени специй. Даже Мартин, сторонник местной кухни, говорил, что еду в нашем доме нужно не только проглотить, но и пережить. Однажды вечером, глядя на козье карри, Мартин погладил живот и смущенно пробормотал: — Знаю, мы договорились, но нельзя ли сделать так, чтобы волдыри оставались не после каждого блюда? Он вздохнул, а я сочувственно кивнула. Наверно, в тот момент мы оба не отказались бы от небольшой порции «нездоровой» английской пищи. Я попыталась было обратить внимание Хабиба на чрезмерную остроту чили — обмахивала рот, пыхтела и глотала холодную воду, — но наш молчаливый лысый коротышка с бесстрастными глазами лишь качал головой. На Востоке этот жест может означать что угодно, и европеец или американец никогда не поймет все оттенки его значения. Он может означать и «да», и «нет», и «может быть», он может означать «я рад» или «мне безразлично», а иногда и что-то вроде «да-да, я вас слышал». Все зависит от контекста. Я перебрала письма, отмечая на каждом разрушительные следы времени и климата. Какая досада! И какое тягостное место! До приезда сюда я надеялась, что культурная изоляция подтолкнет нас с Мартином друг к другу, но этого не случилось. Индия предстала перед нами страной непостижимо сложной — не источником древней мудрости, но клубком загадок и религиозно-культурных противоречий. Кстати, о противоречиях. На Мартина Индия повлияла странным образом, сделав из него бесшабашного параноика. Он по-прежнему отказывался носить головной убор и только отмахивался, когда я предлагала ему помазать красный обгоревший нос маслом календулы. Проводя опросы и выясняя мнение индийцев о скорой независимости от Великобритании, он обходил туземные кварталы Симлы и гонял на открытом «паккарде» по разбитым местным дорогам, навещая далекие деревушки. Когда я просила его не забывать об осторожности, он только смеялся: «Я прошел войну и могу о себе позаботиться» — и, беспечно насвистывая, уходил из дому. Но каждое утро, застилая постель, мне приходилось разглаживать сбитую в беспокойном сне простыню. Я не знала, снится ли ему Германия или Индия, но знала: что-то сжигает его изнутри. Другой приметой беспокойства были его возмутительные двойные стандарты. Даже отправляясь в далекие деревни, Мартин предупреждал, чтобы я не уходила далеко от дома. Меня это раздражало. Не терплю, когда указывают, что можно делать, а чего нельзя, и, когда такое случалось, я становилась в позу и напоминала мужу, что мы в Индии, а не в Германии, но и Мартин тоже становился в позу и говорил, что я не понимаю, о чем веду речь. При любом упоминании о Германии в его голосе прорезались опасные нотки, и я неизменно отступала. Я развернула последние листки и тихонько ахнула. Листки, лежавшие внутри, сохранились в целости и сохранности, потому что внешние сыграли роль абсорбента. От Фелисити Чэдуик Калькутта, Индия Январь 1856 Дорогая моя Адела, глупая ты гусыня!

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно