|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Гиппократ не рад. Путеводитель в мире медицинских исследований | Автор книги - Ирина Бодэ

Cтраница 17

Безусловным плюсом исследований на животных и клетках является тот факт, что мы можем смоделировать нужную нам ситуацию. Возможно, не полностью, но об этом чуть позднее. Каких только сейчас клеточных и мышиных моделей не существует! Есть мыши с эпилепсией, мыши с ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с разными видами рака. Это людей нам запрещено генетически модифицировать, а вот с мышами люди давно научились делать весьма интересные с точки зрения науки вещи, которые регулярно вызывают бурю негативных эмоций у зоозащитников, причём такая реакция часто бывает оправданной. Человек может создать, например, мышь с поломкой в определённом гене или вообще вырезать его. Для этого необходимо, конечно, обладать определённой сноровкой, так как это довольно сложные манипуляции. Кроме того, с млекопитающими довольно сложно работать в силу особенностей строения женской половой клетки – ооцита. Переносить необходимые для создания трансгенных животных конструкции в ооцит можно различными способами, как химическими, так и физическими. Также зачастую для создания трансгенных мышей используются специальные вирусы, например SV40[48]. Читатель может возразить, что не всегда мы обладали теми технологиями, что есть сейчас, мы не могли залезть мышам в ДНК и наворотить там бед. Да, это так, но этот факт вовсе не мешал людям проводить исследования на животных. Такие исследования способствовали развитию многих областей науки, например трансплантации органов. Учёные изучали мышей, чьи иммунные системы немного отличаются, и обнаружили, что пересаженные органы отторгаются организмом хозяина из-за иммунологических реакций. Эти работы привели к разработке методов типирования тканей, которые позволяют определить наилучшего донора[49]. Ещё один пример того, как исследования на животных могут подтолкнуть к открытию, – препараты лития. Их начали использовать в психиатрии довольно давно. Механизм действия препаратов лития пока точно не выяснен, но предполагается, что ионы лития комплексно воздействуют на проведение нервных импульсов в головном мозге, возможно, оказывают защитное действие на нейроны (обладают нейропротекторными свойствами)[50–52]. Сейчас препараты лития довольно эффективно используют в терапии различных психиатрических расстройств. Использование лития в психиатрии восходит чуть ли не к середине XIX века (известны случаи в ранней психиатрической практике, когда соли лития назначали в качестве противосудорожного и снотворного средства, а также для терапии «острой нервозности»), но официальной исторической датой открытия считается 1949 год[53]. В ходе своих исследований австралийский психиатр Джон Фредерик Джозеф Кейд обнаружил, что урат лития (соль мочевой кислоты) оказывал успокаивающее действие на морских свинок[53]. Психиатр проверил свою гипотезу в исследовании с участием людей и получил потрясающие результаты: у пациентов, которых считали безумными и неизлечимыми в течение многих лет, улучшилось состояние. Препаратам лития потребовалось ещё много лет для того, чтобы получить регистрацию. Это было связано с соображениями безопасности. В 1940-х годах он использовался в очень высоких дозах, что приводило к тяжёлой интоксикации. Кроме того, соли лития использовались в качестве заменителей поваренной соли (то есть диета пациентов была бедна натрием), что привело к смерти некоторых пациентов. Исследования на животных проводятся далеко не только для того, чтобы поближе с ними познакомиться. Ту же мышь мы изучили вдоль и поперёк. Более того, чем крупнее животное, тем сложнее с ним работать. Беременность мышей длится около двадцати дней, тогда как у коровы он может составлять все десять месяцев. Срок беременности шипанзе и бонобо – около восьми месяцев. Кроме того, существуют этические проблемы с проведением исследований на наших ближайших сородичах, мы к ним больше привязаны. Ну и конечно финансовая проблема, которую мы уже обсуждали ранее. Купить десяток мышей и содержать их пару-тройку месяцев гораздо дешевле, чем купить десяток коров. Животные и клетки – это экспериментальные модели со всеми вытекающими проблемами. Некоторые животные имеют биологическое сходство с людьми, что делает их отличными моделями для конкретных заболеваний, например для создания вакцины от полиомиелита проводили эксперименты на обезьянах и на культурах клеток обезьян; кроликов часто используют в качестве экспериментальной модели атеросклероза. Кроме того, если мы представляем из себя фармкомпанию или фонд, желающий инвестировать в разработку лекарства, мы желаем минимизировать риски. Допустим, у нас есть десять-двадцать вариантов молекулы. Нам нужно проверить, какие из вариантов будут наиболее эффективными, и работать дальше над их усовершенствованием. В таких случаях исследования на клетках и на животных позволяют отобрать интересующие нас варианты. Кроме этических существуют и другие проблемы. Во-первых, вновь вспомним об истории с талидомидом. Во-вторых, ни одно животное не заменит человека. В-третьих, само определение термина «модель» подразумевает упрощение системы.

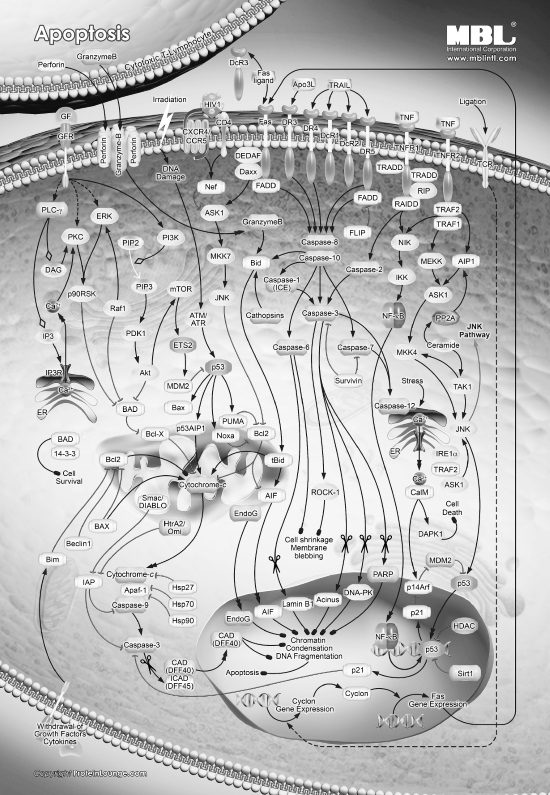

Рис. 11. Различные пути апоптоза (клеточной смерти). На схеме представлены различные сигнальные каскады с участием множества белков Давайте взглянем с вами на две схемы (рис. 11 и 12). Я попрошу не обращать вас пока внимание на названия и на то, что эти схемы на английском. По сути для объяснения это не будет иметь значения (но если кого-то эти схемы заинтересуют так, что он решит почитать подробнее про апоптоз, это будет вообще очень классно). Итак, существует такое понятие, как клеточная смерть. Если опустить некоторые подробности и особенности классификации [7], то апоптоз – это такая программированная клеточная гибель. Иногда случается так, что клетка повреждается, и эти повреждения необратимы. У клеток есть несколько вариантов: или стареть (это вообще отдельная тема), или переродиться в раковые, или умереть. Часто клетка избирает именно путь смерти. Есть даже такая концепция, которая предполагает, что клетка по своей натуре очень суицидальна, а не умирает она только потому, что ей не дают умереть различные стимулы.

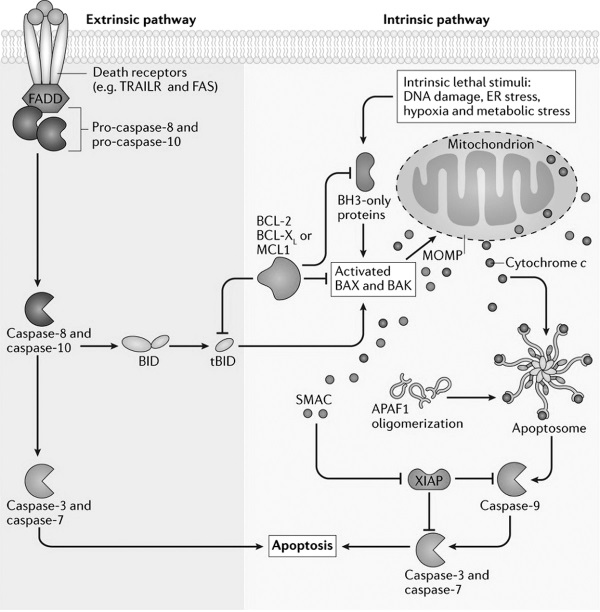

Рис. 12. Тоже схема апоптоза (клеточной смерти).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно